MSL에 탑재된 '큐리오시티(Curiosity)'는 스피릿, 오퍼튜니티 등 기존 화성 로버보다 길이가 2배, 중량은 5배나 된다. 또 기존 화성탐사 로버는 3개월의 임무기간 동안 1.5㎞도 움직이지 않았지만 큐리오시티는 1화성년, 즉 687일간 최대 20㎞를 이동할 수 있다.

MSL 미션의 핵심목표는 화성의 생명체 존재 가능성 확인. 이를 위해 첨단과학기술을 총 동원한 가장 진보된 탐사장비들이 채용돼 있다. 특히 MSL은 단순한 화성탐사 이상의 가치를 지닌다. 목성의 위성 유로파 탐사, 화성 유인 탐사 등 향후 NASA의 우주탐사에서 쓰일 최신 장비의 시험무대가 되기 때문이다.

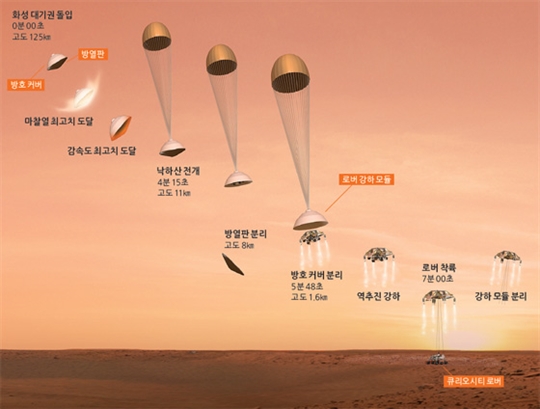

7 MINUTES 공포의 시간 지금껏 인류는 화성 대기권에 진입해야 하는 탐사미션 11번 중 5번을 약칭 EDL로 불리는 진입·강하·착륙 단계에서 실패했다. 그래서 엔지니어들은 EDL 단계를 '공포의 7분'이라 칭한다. NASA는 이 같은 실패의 위험을 줄이고 큐리오시티의 성공적 지면 안착을 위해 EDL 기술을 개선했다. 기존의 탄도비행 진입시스템 대신 한층 정확도가 높은 유도비행 진입시스템을 채용했고 '스카이 크레인(Sky Crane)'이라는 신개념 착륙기술도 개발했다. 진입 (Entry) 0분 진입 단계의 MSL은 방열판, 방호커버, 큐리오시티 로버, 강하 모듈 등 4개의 구성품으로 이뤄져 있다. 대기권 진입 직전, MSL은 방호커버에 부착된 75㎏의 텅스텐 무게추 2개를 떼어낸다. 그러면 무게중심이 이동, 낙하 각도에 맞춰 MSL이 기울어지면서 양력이 발생하고 몇 가지 항법제어도 가능해진다. 착륙지점으로 찾아가는 것은 방호커버에 달린 8개의 추진기가 맡는다. 진입 4분 뒤 MSL은 대기와의 마찰로 낙하속도가 시속 1,600㎞ 정도로 느려지는데 이때 6개의 무게추를 추가 분리, 낙하 각도에 따른 기울기를 재조정한다. 강하 (Descent) 4분 MSL 낙하속도가 시속 1,500㎞가 되면 폭 16m의 나일론-폴리에스테르 소재 낙하산이 전개된다. 덕분에 1분 30초 내에 속도가 시속 290㎞까지 감속된다. 레이더가 지면과의 거리를 계측해 고도 8㎞에서 하부의 방열판, 고도 1.6㎞ 지점에서는 상부의 방호커버가 분리되는데 방열판 분리 이후부터 고해상도 카메라가 동영상을 촬영해 NASA로 전송한다. 과학자들은 이 영상을 통해 MSL 착륙지점 및 주변지역을 연구할 수 있다. 방호커버까지 분리되면 큐리오시티를 결착한 강하 모듈만 낙하산에 매달려 강하를 계속한다. 착륙 (Landing) 7분 방호커버가 분리되면 강하 모듈의 역추진 로켓 8기가 점화돼 40초간 모듈의 낙하속도를 시속 1.7㎞로 낮춘다. 이렇게 지상 20m에 도달했을 때 나일론 줄에 매달린 큐리오시티가 강하 모듈로부터 분리돼 내려온다. 이것이 바로 스카이 크레인 기술이며 큐리오시티에 내장된 컴퓨터에 의해 분리 명령이 내려진다. 큐리오시티가 지면에 터치다운하는 순간, 나일론 줄이 풀리고, 아직 지상 7.5m 상공에 있는 강하 모듈은 북쪽으로 150m 더 날아가 추락한다. 이로써 EDL을 종료한 큐리오시티는 지면 모드로 전환, 본격 임무 수행에 나선다. |

STORY BY Jennifer Abbasi

ILLUSTRATIONS BY Bob Frassanito