오스트리아 출신 모험가 펠릭스 바움가르트너를 중심으로 한 미국 레드불 스트라토스 (Red Bull Stratos)팀은 우주비행사의 비상탈출 방안을 수립하고 세계 최고 고도 다이빙 기록 경신을 위해 오는 8월 헬륨기구를 타고 에베레스트 산보다 4배나 높은 성층권으로 올라가 뛰어내릴 계획이다.

이동훈 과학칼럼니스트 enitel@hanmail.net

오스트리아 출신 모험가 펠릭스 바움가르트너.

그가 오는 8월 전대미문의 도전에 나선다. 무려 3만6,000m 상공에서 자유낙하 하겠다는 게 그의 계획이다. 이 야심 넘치는 프로젝트에 성공한다면 그는 1960년 미 공군 조종사 조셉 키팅거가 세운 뒤 반세기 이상 깨지지 않고 있는 최고 고도 스카이다이빙 기록 3만1,333m를 훌쩍 뛰어넘으며 새 역사의 주인공이 된다.

2005년부터 점프를 준비해온 레드불 스트라토스팀은 지금까지 펠릭스가 타고 갈 여압식 캡슐과 캡슐을 성층권으로 끌고 올라갈 헬륨기구, 펠릭스가 입을 특수 점프복과 헬멧 등 각종 장비와 시스템의 개발을 완료하고 최종 준비 단계에 돌입했다고 지난달 6일 발표했다.

7년여의 시간 동안 펠릭스도 번지점프대, 헬리콥터 등에서의 자유낙하 연습을 비롯해 인체의 한계를 뛰어넘는 고공점프를 위해 만반의 준비를 해왔다. 2009년에는 8,100m 상공에서 강하를 했고, 2010년에는 미국 기구 조종사 자격증을 취득했으며 2011년에는 캡슐에서의 테스트를 마쳤다.

여압(pressurization) - 기압이 낮은 고도를 비행하는 항공기 등에서 내부 공기 압력을 인위적으로 높여 지상과 유사한 기압 상태를 유지하는 것.

추락에는 '이유'가 있다?

당연한 얘기지만 이 정도 높은 고도에서의 스카이다이빙은 말처럼 쉽지 않다. 그냥 올라가서 뛰어내리면 되는 것이 아니다. 지난 52년간 무수한 도전자들이 키팅거의 기록 경신에 나섰지만 성공한 사람은 아무도 없다. 그 와중에 한 사람이 목숨을 잃기도 했다.

고도 30㎞ 이상의 성층권은 인간이 맨몸으로 버텨낼 수 있는 공간이 아니다. 숨을 쉴 수 있는 산소는 물론 기압도 거의 없다시피 하다.

또한 온도가 영하 20~56℃에 이를 만큼 엄청나게 춥다. 쉽게 말해 지구상의 어떤 생명체도 살 수 없는 죽음의 공간이다. 실제로 인간이 생존에 필요한 산소를 공급받을 수 있는 고도는 해발 7,600m가 한계며 보잉 747 항공기의 비행고도도 1만4,000m에 불과하다. 그런데 펠릭스는 무려 3만6,000m에 오르려 하는 것이다. 이는 에베레스트 산보다 4배나 높은 높이다.

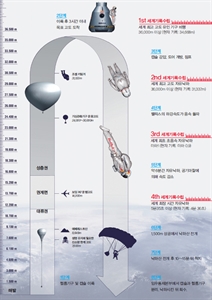

계획대로라면 그는 특수 여압복과 헬멧을 착용한 채 초대형 헬륨기구에 매달린 여압식 캡슐에 앉아 목표 고도로 올라간다. 그런 다음 캡슐의 문을 열고 뛰어내려 3만4,500m를 자유 낙하해 1,500m 상공에서 낙하산을 펼쳐 지상에 안착하게 된다. 스트라토스팀은 낙하 시 그의 몸이 음속(마하1, 초속 340m) 이상의 속도를 낼 것으로 보고 있다.

고속 비행하는 우주선에서의 비상탈출 방안을 우리는 아직 알지 못하고 있다.

성공만 한다면 펠릭스는 세계 최고 고도의 스카이다이빙, 세계 최고 고도 유인 기구 비행, 세계 최고 속도 자유낙하, 세계 최장 시간 자유 낙하 등 총 4개의 세계기록을 줄줄이 갈아치울 수 있다. 반면 조금이라도 잘못되면 끔찍한 참사가 초래된다.

도대체 무엇 때문에 그는 이토록 무모해보이기까지 한 임무에 도전하는 것일까. 단순한 성취욕이나 공명심의 발로일까. 이를 이해하려면 잠시 시간을 거슬러 올라가 보자. 현존 세계 기록보유자 키팅거의 점프는 미 공군 '엑셀시어 Ⅲ (Excelsior Ⅲ)' 프로젝트를 통해 이뤄졌다.

1950년대 제트기의 비행고도와 속도는 눈부신 발전을 거듭했고 미 공군은 고공을 고속 비행하는 전투기에서 사고가 발생했을 때 조종사가 안전하게 탈출할 수 있을지 걱정되지 않을 수 없었다. 이를 알아보기 위해 고공에서 사람의 몸무게와 똑같은 모의 인체를 자유 낙하시켜 봤는데 심하게는 몸이 분당 200회나 회전했다. 사람이었다면 사망할 수 있는 수준이었다.

엑셀시어 프로젝트는 이처럼 고공 고속 비행 중인 항공기에서 안전하게 승무원을 탈출시킬 낙하산 시스템 연구를 위해 1958년 출범했다. 그리고 그 과정에서 키팅거가 특수 제작된 여압복과 낙하산을 가지고 3만1,333m 상공에서 지상으로의 안착에 성공한 것이다.

시간이 흘러 2004년 민간우주기업 버진 갤럭틱의 스페이스십 원이 고도 100㎞의 준궤도 우주비행에 성공한 것을 시작으로 상업용 준궤도 우주비행 시대가 개화하고 있는 상태다. 버진 갤럭틱을 포함해 XCOR, 아르마딜로 에어로 스페이스, 블루 오리진, 매스틴 스페이스 시스템즈 등 여러 기업이 민간우주비행을 준비하고 있다. 특히 작년 5월 엔데버호의 발사를 끝으로 미 항공우주국(NASA)의 우주왕복선이 공식 퇴역하면서 민간우주선들의 중요성이 더욱 커지고 있다.

준비 완료

지난 7년간 레드불 스트라토스팀과 펠릭스는 전대미문의 36㎞ 자유낙하를 위한 만반의 준비와 연습을 거듭했다.

인체 한계에 대한 도전

문제는 1950년대의 제트기와는 비교도 할 수 없을 정도로 고공, 고속 비행하는 이들 준궤도 우주선에서의 비상탈출이다. 우주선 설계자들에게 이 난제는 크나큰 두통거리로 다가왔다.

이런 상황에서의 안전한 비상탈출 방안을 알지 못하기 때문이다.

맨몸으로의 자유낙하는 차치한다고 해도 기존의 우주복을 입고라도 지상으로의 안전한 귀환이 가능한지조차 알 수 없다. 또한 인체가 초음속의 속도를 견딜 수 있을지, GPS 등의 기기는 정상 작동할지, 기존의 낙하산은 그런 상황에서 제대로 펴지기나 할지 등 모든 것이 미지수였다.

레드불 스트라토스는 이런 의문에 해답을 얻기 위해 출범한 프로젝트다. 더 우수한 기동성과 넓은 시야를 갖춘 우주복, 초고공 및 초고속에서의 안전한 탈출을 도와주는 낙하산 전개시스템 등을 포함한 우주탈출수단을 강구하는 한편 고공·고속에 노출된 인간의 치료법, 초음속이 인체에 미치는 영향 파악 등이 목표다.

점프 당일. 펠릭스는 중량 12.7㎏의 특수 여압복과 헬멧으로 머리끝에서 발끝까지 감싼 다음, 역시 여압 시설이 갖춰진 캡슐에 탑승해 3만 6,000m 상공으로 출발한다. 몸에 장착된 모든 장비의 무게는 118㎏에 이른다.

역사적 만남

현재 세계 최고 고도 자유낙하 기록보유자인 조셉 키팅거와 펠릭스.

캡슐과 펠릭스를 그곳까지 데려가는 것은 부피 8억4,950만ℓ, 길이 180m의 헬륨 기구다.

이 기구는 분당 305m의 속도로 상승, 3시간 이내에 목표 지점에 도달한다. 이때 대류권 계면까지는 고도가 높아질수록 캡슐 내의 온도가 저하되지만 성층권에서는 그 반대 현상이 나타난다. 대기 중의 오존 분자가 태양에서 오는 자외선을 흡수하기 때문이다.

이렇게 점프 지점에 도착하면 펠릭스는 임무통제본부의 준비완료 신호를 받은 뒤 스스로 캡슐 내부의 기압을 낮추고 도어를 개방, 뛰어내린다. 혹시 점프 이전에 문제가 발생, 임무 취소가 결정될 경우에는 캡슐째로 강하가 이뤄진다.

참고로 캡슐은 우주선의 대기권 재돌입용 캡슐을 모방해 설계됐다. 여압복 오작동 시 사용할 백업 생명유지시스템을 비롯해 제어시스템, 산소·질소 저장탱크, 무선통신기, 항법 장치, 트랜스폰더, 원격측정장치 등이 장비돼 있다. 여압복과 마찬가지로 캡슐에도 카메라와 녹화장비, 모니터링 시스템이 장착돼 있어 펠릭스의 몸 상태와 캡슐 내외의 주요 데이터가 기록된다. 중량은 1,815㎏ 수준이다.

헬륨 기구의 경우 그 부피가 1960년 키팅거가 타고 갔던 기구의 10배가 넘는다. 길이 또한 장난이 아니다. 이륙할 때 기구 자체만 180m에 이르며 연결로프와 캡슐을 포함하면 233m로 60층 빌딩의 길이와 맞먹는다. 두께 0.02㎜의 고성능 폴리에틸렌 필름으로 제작됐음에도 표면적이 16만1,870㎡에 이를 만큼 크기가 엄청난 탓에 중량은 1,360㎏에 육박한다.

미지의 영역

점프 시에는 특별한 주의가 요구된다. 공기가 희박해 공기와의 마찰이 일어나지 않는 탓에 일반적인 스카이점프와 달리 펠릭스의 몸에 제동을 걸어줄 요소가 없다. 자세의 안정성을 잃고 균형을 상실하면 통제 불능의 스핀 상태에 이르면서 의식불명이 될 수 있다.

컴퓨터 시뮬레이션에 의하면 펠릭스는 점프 이후 40초 내에 낙하속도가 음속을 돌파할 것으로 전망된다. 따라서 강하하는 동안 안정성을 높이고 항력을 줄이며, 음속을 돌파하는 데 대비하기 위해 펠릭스는 머리부터 거꾸로 떨어지는 이른바 '델타 포지션' 자세를 취한다. 강하하는 동안 공기 밀도가 점점 높아지므로 그는 음속 돌파에 따른 소닉 붐도 경험하게 된다.

낙하산은 시속 약 275㎞로 감속을 한 후에야 전개할 수 있다. 그 지점은 5분 35초 이상 자유낙하를 하고 난 뒤인 약 1,500m 상공이 될 것으로 추정된다. 이후 10~15분 동안 천천히 하강해 지면에 발을 딛게 될 전망이다. 캡슐의 문을 박차고 뛰어내린 순간부터 착지할 때까지 총 15~20분이 소요되는 셈이다.

만일 펠릭스가 의식을 잃는 등 최악의 경우에는 예비 낙하산이 자동으로 펼쳐진다.

| 펠릭스 바움가르트너 1969년 4월 20일 오스트리아 잘츠부르크 태생인 그는 스카이다이버이자 고층빌딩에서 낙하산 점프를 하는 유명 베이스 점퍼(base jumper)다. 1997년 미국 웨스트버지니아에서 베이스 점핑 세계기록을 수립했고 1999년에는 브라질 리우데자네이루의 '구세주 그리스도'상(높이 29m)에서 세계 최저 고도 베이스 점프 기록도 세웠다. 또한 2004년에는 세계에서 가장 높은 교량인 프랑스의 밀로 다리(342m)에서 베이스 점프를 했고 같은 해 크로아티아 벨레비트국립공원의 마르메트 동굴(깊이 190m) 속으로 뛰어내리기도 했다. 2007년에는 높이 508m의 대만의 타이페이 101 타워에서 점프를 했다. 이런 그가 이제 세계 최고 고도 스카이다이빙 기록까지 탐내고 있다. |

물론 이는 분명 계획이다. 7년간의 철저한 준비에도 불구하고 D-데이가 찾아와 실제로 점프를 하기 이전까지는 아무도 그 결과를 예측할 수 없다. 여압복 불량이나 의도하지 않았던 스핀, 낙하산 고장 등 펠릭스의 목숨을 위태롭게 만들 수 있는 요소는 대충 헤아려도 수십 가지가 넘는다.

설령 펠릭스가 이 같은 무수한 변수를 극복, 성공이라는 두 글자를 품에 안고 돌아오더라도 이것이 끝이 아니라는 점은 분명하다. 준궤도 우주선의 비행고도는 무려 지상 100㎞에 달한다는 점에서 그렇다. 그 고도에서 사람이 안전하게 탈출할 수 있는 방법을 개발하는 것이야 말로 이런 노력의 최종 목표이자, 진정으로 안전한 준궤도 우주여행시대를 여는 초석이다.

그때까지 제2, 제3의 키팅거와 펠릭스가 심약한 우리들을 대신해 목숨을 건 도전에 나설 것이다.

성층권 점프 슈트

극한의 임무 수행을 위해 레드불 스트라토스팀은 펠릭스 바움가르트너를 첨단 장비들로 중무장시켰다.

① 헬멧

내부 온도를 높여 김서림을 방지하는 선글래스식 바이저가 채용됐으며 2단계 유량조정기를 통해 항상 100%의 고순도 산소를 공급한다. 펠릭스의 날숨을 여압복으로 주입, 강하 초기에 여압복의 기압을 3.5psi(약 0.24기압)로 유지시켜주는 기능도 한다. 바이저를 포함한 전체 헬멧 중량은 약 3.6㎏이다.

② 낙하산

기존 낙하산 중 고도 7,500m 이상에서 정상 작동이 보장되는 제품은 없다. 때문에 낙하산 역시 특별 주문 제작됐다. 주낙하산, 예비낙하산, 안정용 보조낙하산, 산소시스템 등으로 구성돼 있는데 낙하산 무게만 무려 18㎏이나 된다. 보조낙하산은 펠릭스가 음속을 돌파하면서 자세제어 능력을 잃었을 때 몸을 안정시켜주는 역할을 하며 예비낙하산에는 특별히 절단 가능한 장치가 채용됐다. 예기치 않게 고공에서 전개될 경우 낙하산에 매달린 채 성층권에서 산소가 소진될 수도 있기 때문이다.

③ 여압복

고도 36㎞에서는 기압이 거의 존재하지 않는다. 기압이 낮아지면 액체의 끓는점이 낮아지는 물리법칙상 맨몸이 노출되면 체액이 끓게 된다. 이를 체액 비등이라 한다. 이를 막기 위해 펠릭스의 여압복은 항상 고도 1만670m 수준의 기압을 유지하도록 제작돼 있다. 또 외피는 영하 20~56℃에 이르는 고공의 한기와 강하 시에 받게 될 마찰열로부터 인체를 보호하기 위해 난연 소재와 단열재가 쓰였다. 중량은 약 12.7㎏이다.

④ 체스트 팩

여압복의 가슴 부위에 각종 기기를 넣은 유선형 체스트 팩(chest pack)이 있다. 펠릭스의 자유로운 움직임을 방해하지 않으며 강하 중 무게중심을 흩트리지 않는 데 중점을 두고 설계됐다. 내부에는 헬멧과 연결된 음성 통신기, GPS 비컨, 장거리 데이터 캡처 및 모니터링이 가능한 원격측정 장비, 시야각 120도의 고화질(HD) 카메라, 세계 기록 인증 도구, 그리고 피치·앵글·스핀·고도를 알려주는 관성 계측장비 등이 들어있다. 이 기기들이 측정한 모든 데이터가 통제본부로 고스란히 전달된다.

⑤ 카메라

이번 임무에 쓰이는 모든 카메라 시스템은 레드불 스트라토스팀의 고공 사진촬영 책임자인 플라이트라인 필름즈의 제이 네메스가 직접 설계·개발했다. 무중력, 고중력, 우주의 추위 등 극한의 악조건 속에서 원활한 작동이 보장된다.