Human Microbiome Therapeutics

인간 미생물군집 치료법

인체를 미생물 생태계라고 불러도 틀린 말은 아니다. 인간의 몸은 보통 수조 개의 인체세포로 이뤄져 있지만 인체에 서식하는 미생물의 숫자는 그 10배나 되기 때문이다.

이처럼 인체에서 살아가는 미생물 집단을 ‘인간 미생물 군집(Human Microbiome)’이라 하는데 이 분야의 연구자들은 인간 질병 중 상당수가 하나의 특정 박테리아가 아니라 여러 미생물들의 상호작용에 의해 발병되는 것일 수도 있다는 의구심을 갖고 있다. 그래서 2007년 출범한 것이 전 세계 80개 연구팀이 참여하는 ‘인간 미생물군집 프로젝트(HMP)’다.

2012년 발표된 보고서에 따르면 인간의 몸에는 1만종 이상의 미생물이 존재하며, 체중의 1~3%를 이들이 차지한다. 체중이 60㎏라면 무려 600g~1.8㎏의 미생물을 갖고 있다는 얘기다. 현재 연구팀은 이들과 질병의 인과관계 규명을 위해 인체에 사는 수많은 박테리아와 진균, 원생동물, 바이러스의 DNA 염기서열을 분석하고 있다. 특히 장내 미생물군집에 대한 관심이 높다. 장내 미생물의 경우 감염성 질환, 비만, 당뇨병, 염증성 장질환(IBD) 등 많은 질병과 밀접한 관련성을 갖기 때문이다. 인간 미생물군집의 방대함과 비례해 이들을 연구하여 질병을 예방·치료하는 기술의 잠재력과 의학적 파급력 역시 무궁무진하다.

15 사람의 귀 뒤에 살고있는 미생물의 종류. 팔뚝에는 44종이 살고 있다.

Body-adapted Wearable Electronics

웨어러블 전자기기

‘구글 글래스’와 ‘갤럭시 기어’를 필두로 다양한 건강관리, 피트니스, 수면 모니터링 기기에 이르기까지 지난 몇 년간 웨어러블 기술은 눈부신 발전을 이뤘다. 그 형태도 안경에서 손목시계, 암 밴드 등으로 다양화됐다. MIT 미디어랩의 경우 최근 시각장애인을 위한 스마트신발 ‘리챌(Le Chal)’을 개발하기도 했다. 스마트폰의 GPS와 연동, 진동을 통해 목적지까지 길을 알려주는 내비게이션 신발이다.

인간과 기술의 경계를 허물고 있는 이 같은 웨어러블 기기들이 성공하기 위한 관건은 크게 3가지로 압축된다. 사이즈와 착용감, 그리고 여러 변수를 처리해 실시간 피드백을 주는 능력이 그것이다. 카메라를 활용한 안면인식기능 등 프라이버시 침해에 대한 우려가 일부 제기되고는 있지만 웨어러블 기기는 거부할 수 없는 시대적 흐름이며, 2016년말에 이르면 전 세계에서 수억대가 사용되고 있을 것이라는 게 전문가들의 분석이다.

50억 달러 2016년 전 세계 웨어러블 디바이스 시장 규모 추정치.

Screenless Display

스크린 없는 디스플레이

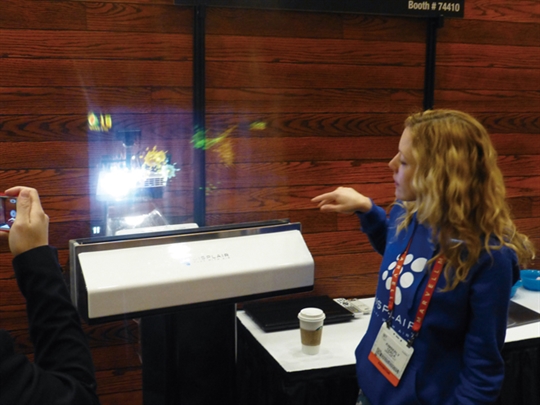

휴대폰 등 휴대형 전자기기들이 소형화되면서 스크린 기반 인터페이스의 한계가 가시화되고 있다. 이에 발맞춰 현재 활발한 연구가 이뤄지고 분야가 스크린리스 디스플레이다. 이미 실제 크기의 키보드를 표면에 투사하거나 손동작으로 컴퓨터를 제어하는 방식의 인터페이스 기술이 개발돼 있으며, SF 영화에나 등장했던 3D 홀로그램 인터페이스 역시 상당한 기술적 진전을 보이고 있다. 예컨대 MIT 미디어랩은 지난해 일반 TV급 해상도를 지닌 컬러 홀로그램 영상 투사 기술의 개발에 성공했다.

특히 이런 홀로그램 영상을 사용자만 볼 수 있도록 눈의 망막에 투사할 수 있다면 하드웨어의 대폭적인 경량화는 물론 탁월한 프라이버시 보호 효과가 제공된다. 이와 관련 가상현실 헤드셋, 생체공학 콘택트렌즈 등이 개발되고 있으며 올 1월에는 미국의 한 신생기업이 망망 디스플레이 장치를 활용한 게임 및 영화감상 기기 개발에 뛰어들기도 했다.

RNA-based Therapeutics

RNA 기반 치료법

리보핵산(RNA)은 DNA의 유전자 정보를 바탕으로 단백질을 합성하는 분자다. 그리고 단백질 합성은 인간의 대다수 질병과 장애에 관여하는 핵심인자로 꼽힌다. 즉 RNA에 의해 세포의 기능과 운명이 결정되므로 RNA를 제어하면 기존의 약물로는 불가능했던 다양한 질병을 치료할 수 있다.

물론 세포 자체의 복잡성과 유전자 발현 시 나타나는 변이성에 대한 이해도 부족으로 인해 기술발전은 더뎠지만 최근 몇 년간의 노력에 힘입어 2014년 현재 2건의 RNA 기반 치료법이 승인을 받았다. 하나는 RNA 기반 약물요법으로 결함이 있거나 과도하게 왕성한 유전자의 발현을 억제하는 이른바 ‘RNA 간섭’을 통해 암과 유전 질환, 전염병을 치료한다.

다른 하나는 전령RNA(mRNA) 분자에 기반한 치료법이다. 특정한 염기서열을 가진 mRNA를 근육주사나 정맥주사로 주입, 환자의 세포가 마치 치료제처럼 타깃 세포를 찾아가 공격하도록 만드는 기술이다. 이 방식은 DNA를 직접 변화시키지 않는데다 세포의 게놈에 영구적 변형을 초래하지도 않는다. 다국적 제약사와 학계, 민간기업들이 힘을 합쳐 추가적인 RNA 기반 치료법 개발에 나선 만큼 머지않아 더 많은 질병들이 정복될 수 있을 것으로 기대된다.

3,000,000,000개 인간의 DNA를 구성하는 염기쌍.

Quantified Self

개인 계량화 및 예측분석 기술

지금껏 ‘개인 계량화(Quantified Self, QS)’ 기술은 휴대폰, 웨어러블 기기 등을 이용해 일상생활의 데이터를 지속적으로 수집·분석하여 건강과 행동양식을 개선하는 형태로 활용돼 왔다. 하지만 가까운 미래에 구현될 사물인터넷 환경 하에서 QS의 가치는 지금과는 비교하기 힘들 만큼 커질 것이다.

실제로 이미 우리는 스마트폰 하나만으로도 한 개인이 누구를 알고 있으며, 누구와 대화를 나눴고, 어디에 갔는지, 그리고 무엇을 했는지까지 비교적 정확히 파악된다. 이 방대한 데이터와 기계 학습 알고리즘을 이용하면 각 개인과 그들의 행동방식에 대해 한층 자세히 이해·예측할 수 있다. 특히 이는 도시설계, 교통체계, 개인 맞춤형 의료서비스, 지속가능한 발전, 질병 진단 등 다양한 분야에서 더 없이 귀중한 데이터가 된다.

일례로 미국 카네기멜론대학 연구팀은 스마트폰 데이터에 기반해 사용자의 수면 패턴과 소셜 네트워크의 변화를 추적, 우울증 발병을 예측하는 방법을 연구 중이다. 프라이버시 침해 등의 부작용을 해소하면서 OS 데이터를 활용하는 기술의 가능성은 무한히 열려 있다.

28억 달러 개인의 일상생활과 게임을 접목해 운동, 청소 등 좋은 습관에 점수를 부여하는 ‘인생 게임화’ 산업의 2016년 시장규모. (추정치)

Brain-computer Interfaces

뇌-컴퓨터 인터페이스 (BCI)

생각만으로 컴퓨터를 제어하는 세상은 우리의 예상보다 빨리 실현될 수 있다. 컴퓨터가 인간의 뇌 신호(뇌파)를 직접 해석해 명령을 수행하는 BCI 기술이 연구단계를 넘어 성공적인 임상시험을 치르고 있기 때문이다.

이 기술이 상용화되면 사고나 질병에 의해 사지 또는 전신이 마비된 환자들도 뇌파로 명령을 내려 전동 휠체어를 운전하거나 로봇 팔을 제어해서 일정한 작업을 수행할 수 있다. 카메라가 촬영한 시각정보를 마이크로프로세서가 전기신호로 변환, 뇌의 명령(전기신호)을 가장해 시각세포를 포함한 망막세포를 자극하는 방식으로 시각 장애자의 시력을 개선시켜주는 뇌 이식장치도 개발돼 있다.

최근에는 여러 사람들의 뇌를 직접 연결하는 연구도 시도되고 있는 상태다. 미국 듀크대학 연구팀이 서로 다른 나라에 있는 쥐 2마리의 뇌를 인터넷으로 연결, 하나의 목표를 두고 상호 협력토록 하는 실험에 성공했고, 지난해 하버드대학 연구팀은 인간과 쥐의 뇌를 BCI로 연결했다.

특히 작년 중순 MIT는 컴퓨터가 만든 기억을 쥐의 뇌에 주입시키기도 했다. 인위적인 기억 제어(조작)의 단초가 마련된 것. 기억 제어는 외상후 스트레스 장애(PTSD) 등의 치료에 획기적 전기가 될 수 있다. 물론 윤리적 논란이라는 큰 산을 넘어야 하겠지만 말이다.

2.5 페타바이트 인간의 뉴런에 저장할 수 있는 정보량. 1 페타바이트(PB)는 1,024 테라바이트(TB)다.

Nanostructured Carbon Composites

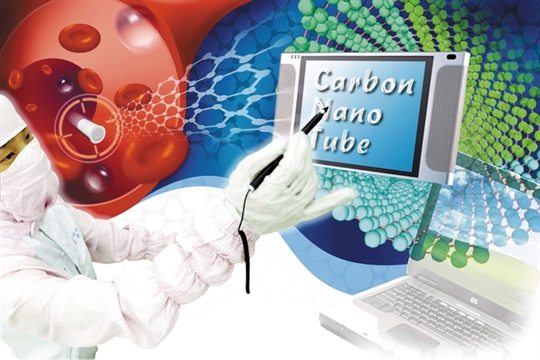

나노구조 탄소 복합소재

자동차, 항공기 등 운송수단에서 배출되는 배기가스는 지구온난화와 같은 심각한 환경문제를 유발한다. 하지만 나노구조 탄소 섬유 소재로 차체를 제작하면 차량 중량을 10% 이상 경량화 시킬 수 있으며, 이는 곧바로 연비 향상과 유해 배기가스 저감으로 이어진다. 또한 탄소나노튜브를 이용해 탄소섬유와 주변 고분자 재료의 연결을 강화하는 방식으로 강도와 내충격성을 극대화할 수도 있다. 그러면 충돌사고 발생 시 차체가 찢어지지 않으면서 외부 충격을 흡수, 탑승자의 안전을 확보할 수 있다.

다만 탄소섬유 복합소재는 워낙 분자 간의 결합이 확고해 재활용이 어렵다는 문제가 있었다. 그러나 이 역시 최근 해법이 마련되고 있다. 탄소섬유와 고분자 재료의 연결 부위에 일종의 분리점(release points)을 형성, 특정 방식으로 연결고리를 끊을 수 있도록 하는 방식이다. 이때는 복합소재를 구성하는 각각의 물질들을 개별적으로 회수, 재활용하는 게 가능해진다. 이 3가지 기술이 통합되면 가볍고, 안전하며, 재활용이 가능한 차량들을 대량 생산할 수 있다.

7위 2010년 기준 우리나라의 이산화탄소 배출 총량 순위. 1위는 중국, 2위는 미국이다.

Mining Metals from Desalination Brine

해수담수화 부산물 속 금속 광물 회수

물 부족은 기후변화, 에너지 등과 함께 인류가 최우선적으로 해결해야할 현안 과제로 꼽힌다. 해수담수화는 사실상 무한 자원인 바닷물을 유용한 담수로 전환, 이 같은 물 부족 사태를 종식시킬 수 있는 유망기술로 자리매김했다. 그러나 현재의 해수담수화 기술은 공정과정에 과도한 에너지가 투입되고, 공정 후 발생하는 고농축 소금물을 바다에 흘려보내 해양 생태계를 위협한다는 게 한계로 지적된다.

이런 가운데 최근 담수화 부산물인 고농축 소금물에서 유용한 광물을 추출하는 기술이 큰 주목을 받고 있다. 고농축 소금물에는 나트륨(Na), 칼슘(Ca), 칼륨(K) 같은 원소에 더해 리튬(Li), 마그네슘(Mg), 우라늄(U)이 함유돼 있기 때문이다. 현재 연구자들은 촉매를 활용, 화학반응을 유도함으로써 땅속에서 광물을 채굴하는 수준의 경제성을 확보하려 하고 있다. 향후 관련기술이 완성되면 담수화 부산물의 감소, 부가수익을 통한 담수화 플랜트 운용비 저감에 많은 기여가 예상된다.

25조원 2020년 전 세계 해수담수화 시장 규모.(추정치)

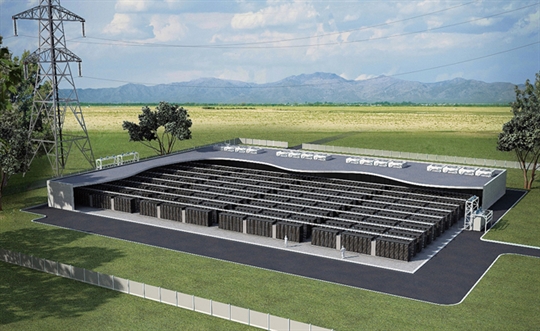

Grid-scale Electricity Storage

대용량 고효율 전력 저장

전기에너지는 전기 자체로 저장하기가 매우 어렵다. 송·배전 시 열에너지 등으로 유실되는 양이 적지 않고, 전지에 저장해 놓더라도 시간이 지날수록 손실량이 커지는 탓이다. 때문에 전력수요를 가급적 정확히 예측해 발전량을 결정하는 것이 매우 중요하다.

이와 관련해 화력발전은 석탄, 천연가스 등을 대량 저장해놓고 필요할 때마다 전력을 생산, 전력망에 공급할 수 있지만 대량의 이산화탄소(CO₂)가 배출된다는 게 문제다. 태양광, 풍력 같은 신재생에너지는 환경친화적이지만 날씨 등의 환경요인에 의해 발전량과 발전시간이 좌우되며, 원자력의 경우 항상 동일한 양의 전기를 생산하는 기저부하(base load) 방식을 채택하고 있다는 한계가 존재한다.

이 난제를 풀고자 현재 세계 각국에서 석탄이나 가스를 저장하듯 화학에너지를 저장할 수 있는 차세대 전지들이 개발되고 있다. 일례로 흐름전지(solid battery)는 음극과 양극 전해질이 분리돼 있어 장기간 에너지를 저장할 수 있다. 저렴한 소재를 이용해 높은 에너지밀도를 구현할 수 있는 고체전지(solid battery)에 대한 연구도 활발하다.

덧붙여 최근에는 꿈의 소재로 불리는 그래핀을 활용, 수만번 이상 고속 충·방전이 가능한 초고용량 축전기(super capacitor)나 잉여전력으로 공기를 압축하여 지하에 저장해놓고 필요 시 압축공기로 터빈을 돌려 전기를 생산하는 압축공기에너지저장(CAES) 기술도 떠오르고 있다. 이들 중 누가 승자의 자리를 차지할지는 예단키 어렵지만 대용량 고효율 전력 저장기술이 앞으로 막대한 경제적 부가가치를 창출할 것이라는 점만은 분명하다.

11% 2035년 우리나라의 신재생에너지 발전비중 목표치.

Nanowire Lithium-ion Batteries

나노와이어 리튬이온전지

현대생활에서 배터리는 중요한 역할을 한다. 특히 2차 전지 시장을 주도하고 있는 리튬이온전지는 경량성과 고용량을 무기로 휴대폰, 노트북, 디지털카메라, 전기자동차 등 다양한 산업에 폭넓게 쓰이고 있다.

일반적으로 배터리는 음극과 양극, 그리고 두 전극 사이에 위치한 전해질로 구성된다. 이온들이 전해질을 통해 전극 사이를 오가며 전류가 생성되는 메커니즘이다. 현재 리튬이온전지의 양극은 저렴하고 내구성이 좋은 흑연으로 만드는데 최근 실리콘으로 양극을 만들려는 연구가 본격화되고 있다. 양극을 흑연에서 실리콘으로 바꾸면 전력 저장능력을 대폭 키울 수 있기 때문이다.

최대 기술적 난제는 실리콘의 경우 배터리를 충·방전하는 동안 부피가 반복적으로 팽창-축소하면 구조적 파괴가 일어난다는 점이다. 그런데 지난해 한 연구팀이 나노와이어나 나노입자 구조의 실리콘 양극으로 내구성을 증진시킬 실마리를 찾아냈다. 또한 나노구조는 실리콘의 표면적이 늘어나는 효과를 제공하는 만큼 출력밀도 상승도 가능하다. 기존 리튬이온전지와 비교해 30~40%의 출력 상승이 예견되고 있다. 전문가들은 2년 내에 나노구조의 실리콘 양극을 가진 휴대폰용 리튬이온전지가 상용화될 것으로 내다본다.

780대 올해 2월 현재 상용 전기자동차의 국내 판매 대수.

사물인터넷 (internet of things) 우리 주변의 사물에 센서와 통신기능을 부여해 마치 살아있는 유기체처럼 상호작용하면서 정보를 수집·공유하는 지능형 네트워킹 기술.

그래핀 (Graphene) 흑연에서 벗겨낸 한 겹의 탄소 원자 막. 두께가 탄소 원자 하나, 즉 0.35나노미터(㎚)에 불과한 세상에서 가장 얇은 소재이자 강도가 강철의 200배 이상인 가장 강한 소재다. 또한 전자 이동도가 실리콘의 140배, 열전도율과 허용 전류 밀도는 각각 구리의 100배와 1,000배에 달한다.