|

지난해 11월 서울 여의도 63빌딩. 금융 당국이 보험사 최고경영자(CEO)를 소집했다. 당국은 이 자리에서 "표준이율이 바뀌더라도 소비자에게 부담을 전가하지 말아라. (자본 확충 규제를 강화하면서도) 저금리에 맞춰 투자 다변화에 나서라"고 했다.

상식 수준의 말이라고 할 수 있지만 보험사 CEO들은 당혹스러워 했다. 당국 입장을 이해하지만 막상 현실에 옮기려면 여간 까다롭지 않은 탓이다.

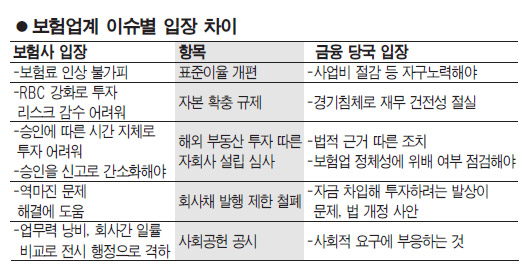

표준이율 이슈는 단적인 예다. 표준이율이란 보험사가 보험금을 주기 위해 확보한 돈(책임준비금)에 붙는 이율로 시장금리를 반영한 특정 산정공식에 따라 매년 4월 조정된다. 올해도 4월 표준이율 하락이 기정사실화되면서 보험사들은 보험료 인상을 저울질하고 있는데 금융 당국이 여기에 경고 카드를 꺼내든 격이다. 보험사들은 책임준비금을 더 쌓으려면 보험료를 더 받아야 한다는 입장이지만 당국은 사업비 절감 등 자구 노력부터 이행하라고 맞불을 놓은 상태다.

사실 표준이율 개편을 앞두고 당국과 업계의 갈등은 연례행사와 같은 측면이 있다. 보험료 인상을 두고 당국은 소비자 편에서 힘 겨루기에 나설 수밖에 없기 때문이다.

하지만 올해는 저금리로 보험사 경영난이 가중될 것이라는 점에서 이런 이견을 원만하게 조율하려는 노력이 절실하다. 설사 보험사의 앓는 소리에 일부 과장이 있다손 쳐도 지금부터 저금리 체제에 철저히 대비해야 한다는 점은 누구나 공감하는 내용이다.

그런 맥락의 연장선에서 보면 역마진 방지 차원에서 책임준비금을 더 적립하라고 하면서 보험료 인상 움직임에 대해서는 쌍심지부터 켜는 자세가 온당하다고 보기는 어렵다.

더구나 최근 보험상품에 대한 관심 증가와 정보 공개 요구, 은행ㆍ증권 등과의 경쟁 심화, 온라인 등 신판매 채널 득세 등으로 사업비는 꾸준히 내려가고 있는 추세다. 무엇보다 사업비 개편은 자영업자인 설계사의 수입 감소와 직결된다. 단칼에 해결하기 힘든 사안이라는 뜻이다. 보험사를 몰아세우기보다 설계사의 활로 모색을 유인할 제도 등을 마련하는 게 더 낫다는 지적이 설득력을 갖는 이유다. 대형 생보사 임원은 "사업비에 낭비적 요소를 걸러내는 것은 일상업무"라며 "단순 비교로 누구는 많고 누구는 적고 하는 식의 접근은 회사마다 다른 영업 전략 등을 무시하는 처사라 부작용만 남긴다"고 꼬집었다.

같은 줄기에서 투자 다변화 문제도 생각해볼 수 있다.

이 문제의 중심에는 지급여력비율(RBC) 규제 강화가 자리한다. 한 대형 손보사 자산운용담당 임원은 "주택담보대출의 신용계수를 높이고 역마진 리스크도 반영하는 등 규제의 턱이 계속 올라가면서 RBC가 갈수록 하락하는 문제가 발생하고 있다"며 "자본적정성이 회사 운영에 최우선 순위가 되면서 투자에 적극적으로 나설 수도 없다"고 고충을 토로했다. 그는 "보험사 손발이 다 묶였는데 투자처를 어떻게 찾나"라며 당국의 융통성 없는 태도를 문제 삼았다.

회사채 발행 등을 못하도록 묶어놓은 규제를 손봐야 한다는 진단도 나온다.

현재는 유동성이 부족한 경우 등에 한해 회사채 발행이 엄격히 제한돼 있는데 이를 폐지하면 고객 보험료와 자기자본에 국한된 펀딩 소싱이 더 자유로워져 투자 다변화에도 유리한 측면이 있다는 논리다. 다만 회사채 발행 허용 문제는 보험사의 건전성 및 감독 강화와 맞물려 있고 관련법 개정도 필요하다.