|

|

|

|

|

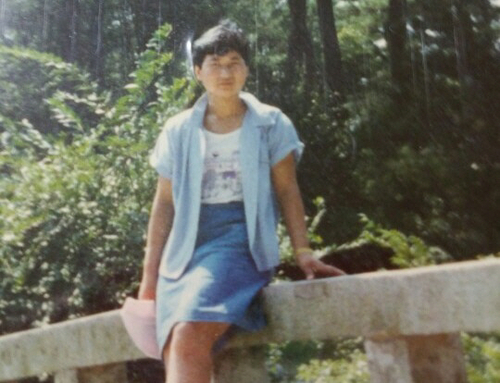

‘애 넷 딸린 대한민국 아줌마’

내 엄마를 바라보는 주변의 시선이다. 아니, 정확히 말하면 엄마에 대한 우리 가족의 대체적인 시선이 그렇다. 별 생각없이 엄마에게 밥 해달라고 하고, 짜증도 엄마에게 푼다. 가끔씩 걸려오는 엄마 전화는 무시하기 일쑤다. 늘 옆에 있지만 그래서 소중함을 못 느끼는 존재, 그게 엄마다.

2015년 한가위를 맞아 ‘엄마’란 존재를 다시 생각해 본다. 전업 주부인 우리 엄마, 당신은 나의 대한민국이다.

◇ 일곱 남매 중 둘째 딸, 꿈 대신 집안일 좆다

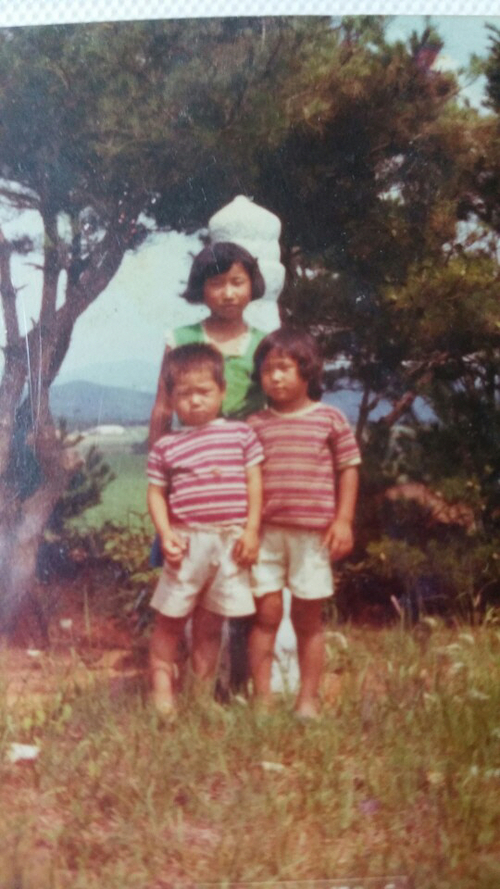

내 엄마가 태어난 곳은 전라북도 고창군 대산면 성남리. 면 소재지에서도 차로 20~30분 정도는 족히 들어가야만 닿을 수 있는 시골이다. 엄마는 그 두메산골에서 일곱 남매 중 둘째 딸로 태어났다. 다산이 풍요처럼 느껴지던 시절이었으니 ‘일곱’이란 숫자가 그리 낯선 게 아니었을테다.

집안 장남으로 ‘공부’를 해야 하는 큰 오빠와 큰 언니를 대신해 어렸을 때부터 집안일을 도맡아야 했다. 선생님이 되고 싶다는 꿈 때문에 열심히 책도 있었지만 그 시절 ‘둘째 딸’이 선택할 수 있는 삶의 방식은 많지 않았다. 집에 한 푼이라도 보탬이 돼야 했고, 이 때문에 내 엄마는 ‘선생님’ 대신 ‘공순이’가 됐다.

◇ 대한민국의 산업화, 공순이가 쉼 없이 돌린 재봉틀

1985년 고향을 떠난 내 엄마가 정착한 곳은 경기도 안산의 한 공단. 숙식이 가능한 기숙사가 있던 그곳에서 엄마는 낮에는 공장에서 일하고, 밤엔 야간 대학을 다니며 공부를 계속했다. 고단한 주경야독에 잠을 청할 수 있는 시간은 하루에 2~3시간이 다인 시절이었지만 공부를 시작하면 하루종일 재봉틀을 돌린 뭉친 어깨가 저절로 풀리더라는 게 엄마의 얘기다. “그 때는 다 그랬어. 그렇게라도 공부를 할 수 있다는 게 얼마나 기뻤는지 모른다.”

그 시절 구로공단으로 대표되던 경공업 단지엔 엄마와 같은 수많은 여공들이 쉴 새 없이 기계를 돌려가며 일을 했다. 구로공단 노동자 생활체험관에 따르면 지난 1981년 당시 구로공단 노동자 비율은 20세 이하의 여공이 35%, 25세 이하의 여공은 무려 60%에 달했다.

노동 환경은 열악했다. 쾌쾌한 공기에 목이 메기 일쑤였고, 하루 종일 똑같은 자세로 일을 하다보니 잠깐의 휴식 땐 오히려 허리를 펼 수 없는 지경이었다는 게 엄마의 회고다.

◇ 여공에서 ‘엄마’, 전업주부에서 또 다시 워킹맘으로

엄마가 3년간의 안산 생활을 접고 다시 고향으로 돌아간 건 당시 병색이 완연했던 내 할아버지 때문이었다. 아픈 부모를 외면할 수 없어 찾아간 전북 고창에서 지금의 아빠를 만났다고 한다. 이모부의 소개를 통해 만난 내 엄마와 아버지는 1990년 결혼했다. 엄마 25살, 아빠 28살 때의 일이다. 그러곤 첫째인 나를 시작으로 딸 둘을 연이어 낳았다. 이렇게 내 엄마는 여공에서 ‘엄마’가 됐다.

결혼 직후 엄마는 전업 주부의 삶을 살기 시작했다. ‘아이 둘’이 보편화된 사회로 대한민국이 바뀌었지만 내 엄마와 아빠는 다산을 했고, 엄마는 나를 비롯한 자기 아이들을 보살피는 걸 자연스럽게 새 직업으로 삼을 수밖에 없었다.

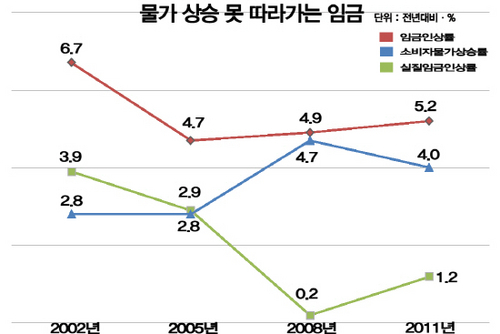

주변의 다른 엄마가 그랬듯 전업 주부로서의 보통 삶을 살아갔던 내 엄마에게 변화가 찾아온 건 막내가 태어난 2002년 이후다. 아빠의 월급은 오를 기미가 없는 반면 네 남매에게 들어가는 돈은 감당할 수 없을 정도로 많아졌다. 경제적 사정으로 인해 아빠와 다투는 날들이 잦아졌고, 엄마는 결국 생업 전선에 뛰어들어야겠다고 마음 먹었다. 그렇게 엄마는 여공에서 엄마가 됐고, 전업주부에서 워킹맘이 됐다.

◇ 선택의 폭 넓지 않은 ‘워킹맘’들

엄마를 필요로 하는 곳을 찾기는 녹록지 않았다. 일곱 남매 중 둘째 딸로 태어나 어렸을 때부터 학교 대신 공장을 오가야 했던 엄마는 배움이 얕았고, 이 때문에 엄마가 선택할 수 있는 폭은 넓지 않았다.

엄마는 손에 잡히는 건 뭐든지 했다. 화장품 방문 판매, 보험 설계사 등등. 7년 반 동안 돈이 되는 일이면 닥치는 대로 했다. 그러다 지난 2012년에 시작된 아이돌보미지원사업에 지원해 현재까지 워킹맘들의 자녀를 돌보는 일을 계속하고 있다.

통계청에 따르면 지난 2000년 648만명 수준이던 전업 주부 숫자는 지난해 714만명까지 늘었다. 계속된 경제 불황으로 취업 시장 자체가 급속히 냉각된 탓이다. 워킹맘들의 선택지가 갈수록 줄어들고 있는 셈이다.

◇ ‘맘충’ 논란, 엄마는 그냥 엄마다.

엄마는 나와의 인터뷰 말미 ‘맘충’(엄마를 뜻하는 맘과 곤충의 충이 붙은 합성어)이라는, 엄마 세대엔 낯선 단어를 입에 올렸다. 자식 사랑이 과한 일부 엄마들에게 덧씌워진 ‘맘충’이란 표현을 내 엄마는 불쾌해 했다. 엄마라는 이유 때문에 많은 걸 포기하는 한 여자를 ‘곤충’으로 전락시키는 게 정당한 일이냐는 게 엄마의 항변이다. 엄마는 “몇몇 극성스런 엄마들 때문에 엄마 전체가 욕을 먹고 있다는 현실이 서운하다”며 “엄마는 그냥 엄마일 뿐”이라고 말했다.

인터뷰 말미 엄마는 불쑥 “고맙다. 이렇게 인터뷰도 해주고”라며 말끝을 흐렸다. 엄마가 그동안 고생했지만 자기 자식들이 부모와 큰 갈등 없이 잘 커줘서 고맙다고 했다. 일곱 남매 중 둘째로, 여공으로, 전업주부로, 워킹맘으로 쉴 새 없이 살아오며 엄마는 그렇게 계속 “고맙다”는 말을 달고 살았다.

엄마에게 전한다. 나 역시 고맙다고. 그 동안 고생하셨다고. 그리고 사랑한다고. 엄마, 당신은 나의 대한민국이라고. /이종호 인턴기자, 감수=유병온기자