|

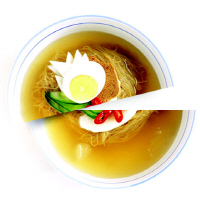

"처녀 둘이 한 포장마차 안에서 속삭이듯 대화를 나누고 있었다. '(밥 대신) 하루에 달걀 여덟 개를 열흘 동안 먹으니까 소화가 잘 안 돼야…겁나게 독한 달걀 방귀가 자꾸 나와…그래도 밥값 아껴서 중학교 들어간 남동생 운동화 사서 보냈어.' 그날 (내가) 먹던 냉면에는 눈물처럼 시큰하고 매운맛이 났다." 소설가 성석제가 산문집 '칼과 황홀'에서 묘사한 냉면은 결코 차가운 음식이 아니었다. 우리 누나들이 달걀로 끼니를 버티며 가족을 먹여 살리던 시절, 냉면은 그의 표현대로 '세끼 밥으로는 어쩌지 못하는 정신의 허기를 채워주는' 따뜻한 사랑이었다.

냉면은 차가운 외면과는 달리 속 깊은 음식이다. 예전 서울 조계사 건너편 '평양옥'의 냉면 메뉴 중 '엎어 말이'라는 게 있었다. 고기와 달걀을 먼저 바닥에 깔고 면을 그 위에 올린 것이다. 육류를 먹을 수 없는 스님들을 위한 배려였다. 2009년 종합편성채널 허용을 골자로 한 미디어법을 둘러싸고 여야가 첨예하게 대립할 때 정몽준 당시 한나라당 최고위원이 야당과 대화를 하자며 꺼냈던 것도 냉면이었다.

하지만 사람이 하는 일에 어찌 갈등이 없을까. 한 개그맨은 가수인 아내가 냉면 먹는 그 짧은 시간을 못 기다리고 먼저 식당을 나갔다가 이혼의 빌미를 제공했고 냉면으로 유명한 서울의 모 동네 이름을 딴 냉면집이 이름을 날리자 식당 주인과 동일 명칭의 체인점 사장이 상호를 놓고 소송전을 벌인 적도 있다. 인간의 이익 다툼 앞에서는 아무리 속마음 따뜻한 냉면이라도 어쩔 수 없이 차가운 본성을 드러내는 모양이다.

서울 마포 유명 평양 냉면집 '을밀대'의 육수를 둘러싼 형제간의 법정 다툼이 2년 만에 동생의 승리로 일단락됐다. 하지만 소송이 끝났다고 형과 아우의 마음속에 남은 서로에 대한 앙금까지 사라지겠는가. 서로 갈라진 형제를 다시 하나로 합치는 게 이렇듯 힘든데 70년간 갈라져 온 남북은 오죽할까. 남쪽에서는 원조 평양 냉면의 맛을 기억하는 사람조차 별로 없다. /송영규 논설위원