|

|

|

|

미술관에 대해서는 선입견이 있다. 규모가 웅장하거나 외관에서 문화적 충격을 줄 수 있어야 한다는 생각이 그것이다. 미술관이라는 건축물 자체가 하나의 미술작품이 돼야 한다는 생각도 비슷한 맥락일 것이다. 이는 곧 건물 안에 전시된 예술가들의 노고를 대함에 있어서 입장하기 전 마음의 준비, 작품에 대한 일종의 경외감을 건물을 통해 품어야 한다는 경고의 의미일 수도 있다. 일상과 예술의 선긋기 혹은 단절의 공간, 그것이 미술관 건물이 해야 하는 역할 중 하나라는 생각이다.

건축물에 대해서도 편견이 있다. 주위 풍광과 동떨어진 건물은 미적 가치가 떨어진다는 생각이다. 예컨대 고풍스런 한옥 마을 한 가운데 들어서는 높은 고층 건물은 아무리 아름답고 특색있게 지었어도 그 가치가 폄훼될 수밖에 없다. 그래서 인사동 거리의 스타벅스는 한글로 된 간판을 쓰고 있으며 내부 인테리어도 다른 매장과 달리 태극 문양의 부채 등으로 꾸며놓고 있다.

'국립현대미술관 서울관'은 그런 고정관념을 지워버린 건축물이다. 일상과 예술을 단절하기보다는 그곳을 방문하는 사람들을 자연스럽게 일상에서 예술의 세계로 넘나들 수 있게 도와준다.

사실 겉에서 보면 국립현대미술관 서울관은 그다지 특색있는 모습은 아니다. 사각형의 나즈막한 여러 채의 건물은 미술관의 입구로 사용되는 옛 기무사 건물의 특징 있는 외관을 압도하지 못한다. 또 현대적 모습의 미술관은 주변 곳곳에 흩어져 있는 한옥과도 어울린다고 할 수 없다.

하지만 막상 국립현대미술관 서울관 안에 들어서 이곳 저곳을 거닐다 보면 이런 생각은 자연스럽게 사라지게 된다. 나즈막한 건물은 주변의 스카이라인을 전혀 해치지 않으면서 조화를 이룬다. 오히려 사각형의 단순한 디자인은 자신을 낮춰 주변을 더욱 돋보이는 역할을 한다.

그러면서도 시간이 지나면서 건물이 가진 다양한 매력을 느낄 수 있게 한다. 처음 볼 때의 화려함에 취하기 보다는 곁에 두고 있으면 담담하게 자신의 향기를 품어내는, '나의 문화유산답사기'의 저자 유홍준 교수의 표현을 빌리자면 '지리산' 같은 건물이 아닐까.

이 미술관의 가장 큰 특징은 곳곳에 마당이 있다는 점이다. 담벼락으로 건물을 경계 짓고 그 속에 웅크리고 있는 마당이 아니라 인도를 걷는 사람들도 마당의 여유로움과 평화로움을 경험할 수 있게 한다. 길을 걷다 잠시 쉬고 싶은 사람은 언제든지 이 마당에 들어와 숨을 돌릴 수 있는 여유를 주는 공간이다.

이런 모습은 미술관의 동쪽에서 종친부 건물과 서쪽까지 이어져 미술관을 관통하는 골목길에서도 찾아볼 수 있다. 기무사가 있던 시절에는 동네 사람들이 기무사를 돌아서 다녔지만 돌담길을 재현한 듯한 이 북촌 골목길이 생겨나면서 미술관 내부를 가로질러 다닐 수 있게 됐다.

미술관 내부에서 외부로 통하는 공간을 통해 외부 경관을 한 눈에 볼 수 있도록 건물을 배치한 것도 눈에 띈다. 예컨대 교육동 건물에서 난 창문으로는 미술관 앞의 비슬나무와 경복궁이, 종친부 건물 앞으로 탁 트인 공간을 통해서는 멀리 인왕산을 조망할 수 있는 식이다. 이런 식의 배치는 건물 안팎 어디서나 볼 수 있다.

또 한 가지 특징은 건물 외부 마감재로 '테라코타(Terracotta)' 타일을 사용했다는 점이다. 테라코타 타일은 전통 가옥의 기와와 같이 흙을 불에 구워 만든 건축 자재로, 일종의 기와 지붕과 같은 느낌을 들게 한다. 또 타일을 외부 벽에 붙이는 방식을 서로 달리 해 다양한 색감과 함께 입체감을 살렸다.

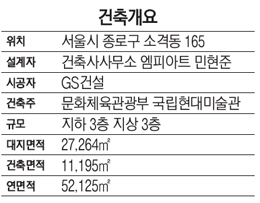

미술관은 삶과 미술 가깝게 만드는 교두보 설계자 민현준 엠피아트 대표 |