|

국민은행 직원들은 '리딩뱅크'에 다닌다는 것을 자랑스레 여겼다. "몸집만 크면 1등이냐" "소매만 하다 보니 외환위기 때 살아남은 것"이라는 비아냥도 있었지만 옛 국민과 옛 주택은행 통합 이후 명실상부한 1등 은행이었다. 김정태 전 행장 시절 국내 첫 100위 안에 든 곳도 국민은행이었다. 하지만 지난해부터 은행 내부에서조차 리딩뱅크라는 말이 사라졌다. 은행 대장주였던 KB는 신한에 그 자리를 내주기 시작하더니 이제는 차이가 너무나 벌어졌다. 21일 기준으로 KB의 주가는 3만9,250원, 시가총액 15조1,643억원으로 주당 4만3,900원인 신한의 20조8,173억원과 비교가 안된다. KB 주가는 하나(40,500원)에도 뒤진다. 이뿐일까. 지난해 말부터 카자흐스탄 센터크레디트은행(BCC) 부실 문제와 도쿄지점 부당 대출, 베이징 인사 파동과 국민주택기금 횡령건이 연이어 터졌다. 이것도 모자라 올 들어서는 KB국민카드에서 대규모 카드고객정보 유출 건이 터졌다. 내부 직원들의 사기는 땅바닥에 떨어진 지 오래다. 직원들 사이에서는 "국민·주택 통합 이후 최대 위기"라는 말이 심심치 않게 나온다. 그렇다면 잘나가던 KB는 왜 이렇게 됐을까.

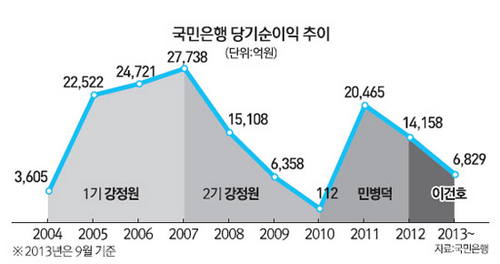

은행원들 사이에서는 강정원 전 행장이 연임할 때부터 은행에 고질적인 문제가 생기기 시작했다고 입을 모은다. 외국계 은행 경력을 갖고 김 전 행장에 이어 국민은행에 입성한 강 전 행장은 첫 임기 때는 성적이 좋았다. 2조원이 넘는 순이익을 냈고 조직에 외부 인력도 수혈했다.

그러나 욕심이 화를 낳았다. 연임을 하게 되면서부터 노동조합과 서로 뒤를 봐주기 시작했고 정치권에 줄을 대기 시작했다. 이명박 전 대통령의 선거 외곽 조직이던 선진국민연대에 손을 뻗어 해당 인사를 영입해 은행 내 자리를 주고 관련 인사 측에서 와인을 사들였다.

게다가 강 전 행장은 사람을 키우지 않았다. 전직 국민은행 관계자들은 "강 전 행장은 향후 자신과 경쟁이 될만한 사람은 사실상 쫓아내듯 내보냈다"고 입을 모은다.

그러다 보니 강 전 행장에 줄을 서려는 직원들이 넘쳐났다. 외부에 줄을 대려는 이들도 많았다. 조직이 정치권에 흔들리니 외부 힘을 빌리면 인사에서 이득을 볼 수 있었다.

반대로 내부 영업력은 위축돼갔다. 개인고객 기반인 국민주택기금 수탁은행에서 빠져나오고 경쟁 은행이 취급하지 않는 B급 대출을 하기 시작했다. BCC에 대규모 투자를 했다가 실패한 것도 강 전 행장 때다.

강 전 행장은 KB금융지주가 출범하자 지주 회장으로 가려고 했지만 실패했다. 이후 황영기 전 KB금융지주 회장과 끊임없이 대립했다. 황 전 회장이 우리은행장 재직 시절 파생상품 투자 손실로 물러나자 황 전 회장 측 인사들에게 사실상 '보복인사'를 했다. KB금융은 이후에도 회장이 바뀔 때마다 측근 인사들이 완전 물갈이되고 있다. 이런 전통(?)은 이때부터 시작된 것이다.

조직이 이렇다 보니 직원들은 영업보다 외부에 줄 대기에 더 바빴다. 어윤대 전 KB금융지주 회장 취임 이후에는 강 전 행장 때보다 이런 일이 줄었다. 어 전 회장과 이 전 대통령의 친분 때문에 외부 청탁이 상대적으로 적었다는 얘기다.

그러나 고려대 위주 인사로 내부에서는 뒷말이 많았다. 어 전 회장 때는 사외이사들과의 갈등도 많았는데 ING생명 인수과정에서 어 전 회장이 베이징 파동을 일으켰고 이후에는 ISS 파동까지 발생했다.

어 전 회장이 밀어붙인 국민은행 직원 3,000명의 희망퇴직도 그 효과가 1년여 정도만 갔을 뿐 그 이후에는 다시 조직의 비효율성이 높아졌다. 강 전 행장이 자신의 임기 보장을 위해 노조의 요구를 계속 들어준 것이 잘못된 관행으로 자리 잡았다는 지적도 이때 나왔다.

강 전 행장과 어 전 회장 시기를 이어 지금도 뿌리 깊게 자리 잡은 것은 바로 채널 간 갈등이다. 옛 국민(1채널)과 옛 주택(2채널) 출신 간 자리 나눠 먹기가 너무나 뿌리 깊게 박혀 있다. 부행장을 포함한 임원 자리도 나눠야 하고 해외지점장 자리도 채널별로 배정이 돼 있다. 인사 때면 채널 간 다툼 탓에 금융감독원과 청와대 등에 투서가 난무하는 게 현실이다.

강 전 행장 때부터 자리 잡은 눈치 보기와 외부 줄 대기가 낳은 결과라는 것이 은행 직원들의 설명이다. 상황이 이렇다 보니 일만 열심히 하는 내부 직원들은 사기가 꺾일 수밖에 없다. 조직원으로서 중요한 것이 승진과 연봉인데 예상할 수 없는 승진 결과가 수년간 쌓이다 보니 직원들의 사기가 꺾이는 것이다.

최근의 연이은 사태 이후에도 국민은행의 상황이나 조직원들의 인식은 크게 달라진 게 없다는 것이 전·현직 직원들의 말이다. 덩치 큰 공룡으로 수익성이나 효율성은 떨어지는데도 이에 대한 개선이나 위기의식은 적다는 얘기다.

국민은행이 뿌리 깊은 채널 간 갈등과 왜곡된 조직 문화를 바꾸지 않으면 2등에서 3등, 4등은행이 될 것이라는 게 금융권 관계자들의 시각이다.