홈

경제·금융

경제·금융일반

[외환시장 이대론 안된다] <하> 원시 거래시스템과 단절

입력2006.04.26 18:05:19

수정

2006.04.26 18:05:19

"외환규제 기본틀부터 새로 짜라" <br>원화 단기금융시장 활성화 등 기초체력 길러야<br>印등 동남아기업과 원화결제 꾸준히 확대를

하루 1,000억달러 이상의 활발한 외환거래가 이뤄지는 홍콩과 싱가포르. 이들 국가가 동북아 금융중심지로 발전할 수 있었던 비결은 집중화된 금융환경과 외환 등 자본거래에 대한 규제가 없었기 때문이다. 세계 500대 은행들은 이미 오래전부터 이곳에 둥지를 틀며 현물환은 물론 스와프ㆍ파생상품 등을 적극 거래해왔다. 자연스레 구전도 쌓여갔다.

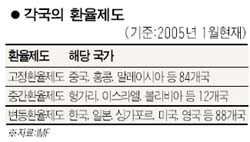

한국은행의 한 관계자는 “홍콩은 고정환율제도, 싱가포르는 통화바스켓으로 환율제도를 운영하는 반면 우리나라는 변동환율 체제라서 단순 비교하기는 힘들지만 외환거래가 활발히 이뤄지고 파생상품이 다양한 것은 (그 쪽의) 금융기반이 강하기 때문”이라고 말했다.

우리와 사정이 비슷한 일본의 경우 정부의 집중적인 외환시장 육성과 강력한 경제력을 바탕으로 한참 앞서고 있다. 하루 평균 외환시장 거래규모는 2,380억달러로 세계 3위에 랭크될 정도로 크다. 그렇다고 일본 당국이 환율 급변동에 시달리지 않는 것은 아니다. 다만 혹독한 절상기를 거치면서 기업들의 인식 자체가 변했다는 게 다르다.

일본경제산업성(MEIT)이 조사한 결과 일본 기업의 약 80%는 선물환 계약 등을 통해 헤지를 하고 있을 정도다. 김현욱 한국개발연구원(KDI) 연구위원은 “일본의 경우 외환시장 구조가 우리와 비슷한데도 환율이 급변동한다고 해서 시장참여자들이 달러를 뭉텅뭉텅 내다팔거나 사지는 않는다”고 지적했다.

홍콩ㆍ싱가포르ㆍ일본 등이 자신들의 무기를 정교하게 가다듬는 사이 한국은 목표의식조차 잃어가고 있다. 경제전문가는 물론 경제단체(전경련)조차 평상시에는 “외환시장이 발전하려면 시장이 제대로 작동할 수 있도록 당국의 개입이 축소돼야 한다”고 한결같은 목소리를 내면서도 정작 환율이 급락하면 태도가 돌변하기 일쑤다.

때문에 외환당국은 채산성 악화를 외치는 수출기업의 목소리에 떠밀려 원시적인 개입을 되풀이할 수밖에 없는 것도 현실이다. 한은의 한 관계자는 “환율이라는 게 원래 시장에 맡겨야 되는데 자꾸 악순환이 되풀이되고 있다”며 답답해 하면서도 한편으로는 “환시장 개입을 준비해야 할 형편”이라고 푸념했다. 아무래도 우리나라 외환시장이 과도기에 갇혀 있기 때문일 것이다.

정부도 이 같은 사슬을 끊기 위해 국민들의 해외투자를 활성화하고 외국인의 원화차입도 풀어주는 등 대안마련에 분주하다. 그러나 효과를 거두려면 최소한 몇 년이 필요한데다 본격적으로 시작도 해보기 전에 국부유출 논쟁에 휩싸여 있는 형국이다.

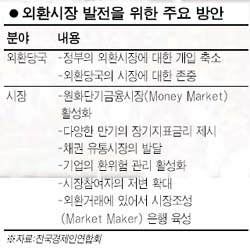

국책연구소의 한 관계자는 “우리 외환시장이 발전하기 위해서는 원화 단기금융시장을 활성화하고 다양한 만기의 장기 지표금리를 제시하는 등 관련 규제를 재검토해야 한다”고 지적했다.

국제무대에서 대접을 받으려면 그에 걸맞은 기초체력부터 길러야 한다는 것이다. 허찬국 한국경제연구원 거시경제연구센터장은 “일본은 엔화 결제비중이 40%에 달하는 반면 한국은 1%도 안된다”며 “미국과의 무역거래는 힘들겠지만 중국ㆍ인도 등 동남아 기업과는 원화 결제를 꾸준히 확대해야 한다”고 강조했다.

안으로는 금융시장 활성화를 위한 노력을 하고 밖으로는 역내 지역과의 공조를 위한 주도적 역할을 해야 된다는 것이다. 아시아 경제통합이나 아시아 단일통화 ‘아쿠(ACUㆍAsian Currency Unit)’ 등에 좀더 적극적인 태도를 취해야 하는 것도 이런 연유에서다. 같은 줄기에서 오는 5월 초로 예정된 ‘아세안+3’ 재무장관회의는 어느 때보다 중요한 시험대가 될 것으로 보인다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>