홈

경제·금융

경제·금융일반

"정부 R&D 예산을 숨겨라"

입력2006.04.30 17:12:41

수정

2006.04.30 17:12:41

민간 지원땐 상계관세 대상… 각국 집중감시 '첩보전 방불'

‘연구개발(R&D) 예산을 숨겨라.’

삼성전자ㆍ하이닉스반도체 등 한국 대표기업에 미국ㆍ유럽의 벌금공세가 이어지고 있는 가운데 우리나라 정부의 R&D 예산도 통상 문제와 관련, 각국의 집중적인 감시를 당하고 있는 것으로 나타났다.

세계무역기구(WTO) 규정상 민간기업에 대한 정부의 연구개발 지원은 보조금(일명 연구개발 보조금)으로 간주돼 상계관세 부과 대상으로 분류된다. 따라서 R&D 예산이 민간기업에 흘러갔다는 것만 알아내면 언제든지 상계관세를 부과할 수 있다.

30일 과학기술부 등에 따르면 최근 미국은 우리 차세대 성장동력산업에 대한 정부의 지원을 ‘연구개발 보조금’으로 간주할 수 있다고 공식적으로 밝힌 데 이어 차세대 성장동력 산업뿐 아니라 21세기 프론티어 등 범정부 차원에서 추진 중인 4~5건의 연구 프로젝트도 연구 보조행위로 파악하고 관련정보를 수집하고 있다.

이 같은 미국 측의 움직임에 대해 우리 정부는 순수 연구임을 부각시키는 한편 다각적인 대응책 마련에 나섰다. 또 차세대 성장동력, 21세기 프론티어 등 우리 정부의 과학기술 프로젝트는 연구개발 보조금과 거리가 멀지만 세미나 등 관련행사에 주관부처 이름을 빼는 등 사전에 오해의 소지를 차단한다는 입장이다.

정부의 한 관계자는 “과거에는 미국 등이 연구개발 보조금에 상계관세를 부과해도 별 소득이 없다고 판단해 이슈화하지 않았었다”며 “하지만 언제든지 걸고 넘어질 수 있는 상황인 만큼 사전에 대응책을 강구해야 할 것”이라고 말했다.

연구개발 보조금 때문에 상계관세가 부과된 사례는 아직 나오지 않았지만 현재 이 문제로 인한 분쟁이 WTO에 15건이나 접수돼 있다. 연구개발 보조금에 따른 상계관세 선례가 나올 경우 산업전략적 성격이 강한 연구개발 프로젝트를 진행하는 한국 입장에서는 큰 부담이 될 수 있다는 게 전문가들의 지적이다.

안덕근 서울대 국제대학원 교수는 “우리의 과학기술 역량이 높아지면서 미국ㆍ유럽 등 주요 경쟁국과 겹치는 프로젝트가 갈수록 늘고 있다”며 “외국 통상기관들도 이런 점을 의식해 한국을 집중 감시하고 있다”고 설명했다.

전세계적으로도 정부 차원의 R&D 프로젝트에 대해 철저하게 비밀을 유지하는 게 보편적 추세로 자리잡아가고 있다. 일본의 경우 총 R&D 예산은 발표하지만 구체적인 프로젝트명과 참여기관ㆍ예산은 내놓지 않는다.

미국과 EU도 사정은 다르지 않다. 이 때문에 이들 정부가 주도하는 R&D 프로젝트에 대한 세부 정보를 파악하는 것은 거의 불가능하다. 특히 기후변화협약, 수소 프로젝트 등 주요 차세대 주요 프로젝트는 철저히 비밀을 유지하고 있는 상태이다.

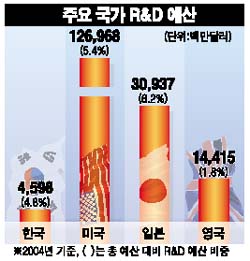

익명을 요구한 한 전문가는 “우리 정부의 일부 부처의 경우 사업을 진행할 때 기업과 같이 한다고 공개해 스스로 분쟁거리를 만들어주고 있다”며 “아울러 우리의 R&D 예산은 미국ㆍ일본 등에 비해 너무 투명하게 공개되고 있는 것도 문제”라고 강조했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>