외국인 노동자 차별대우 여전…합리적 처우·인권보호 노력등 정착·통합위한 정책마련 절실

“직원이 11명인데 한국인 7명에게는 꼬박꼬박 월급을 주면서 우리에게는 650만원이나 월급이 밀렸어요.”

방글라데시인 A씨는 지난 95년 브로커에게 땅까지 팔아 400만원을 주고 한국에 온 뒤 수도권과 충청권의 공장을 돌아다니며 닥치는 대로 일을 했다. 그러나 그는 1,000만원 넘게 임금을 받지 못하다 단속반에 적발돼 고국 송환을 기다리고 있다. 그는 “이대로 방글라데시로 돌아가면 가족이 모두 굶어 죽는다”며 울분을 토했다.

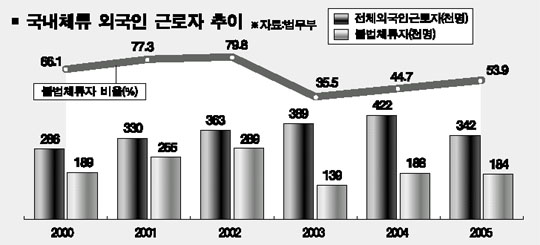

지난 2004년 현재 국내 체류 등록 외국인이 46만8,875명으로 전체 인구의 1%를 차지할 정도 한국사회는 빠르게 다인종, 다민족 국가로 변화하고 있다. 농촌지역을 중심으로 국제결혼이 늘어나면서 혼인신고 10건 가운데 1건이 내국인과 외국인과의 결혼일 정도다. 이에 따라 국내 거주 외국인과 그 후손들과의 사회적 융화가 조만간 사회통합의 주요 과제로 부상할 전망이다.

특히 가파른 한국사회의 저출산 고령화 추세로 외국인력의 추가 유입은 불가피할 것으로 보인다. 유엔은 지난 2001년 한국이 현재의 경제수준을 유지하려면 2030~2050년엔 현재보다 3배 이상 늘어난 150만명의 외국인 근로자를 도입해야 한다고 지적했다.

그러나 이처럼 빠른 사회적 변화에도 불구하고 외국인 근로자에 대한 사회적 인식은 아직도 제자리 걸음을 면치 못하고 있다. 지난해에도 임금체불, 사용자들의 폭력행위, 사업장내 성폭력 등을 신고하는 외국인 근로자들의 발걸음이 줄을 이었다. 특히 불법 체류 외국인들은 피해를 두려워해 제대로 신고조차 못 하는 실정이다.

박천응 안산외국인노동자센터 대표는 “현재 한국은 외국인 노동자의 정착을 근본적으로 가로 막는 정책을 펼치고 있어 편법적인 브로커들이 기승을 부리고 있다”며 “폐쇄적이고 통제 위주의 정책을 버리고 근본적인 해결책을 마련해야 한다”고 말했다.

물론 한국에서 코리안 드림을 이뤄 목돈을 쥐고 귀국한 이들은 고국에 돌아가서도 한류(韓流)의 전도사가 되는 경우도 적지않다. 그러나 한국에서 상처와 차별을 견디지 못하고 귀국한 사람들은 반한(反韓)주의자가 돼 한국사회에 대한 부정적인 인식을 전파하게 된다.

지난해 1월 경기도 안산의 액정표시장치(LCD) 부품공장에서 일하다 유독물질인 노말헥산에 중독돼 다리가 마비되는 ‘앉은뱅이병’에 걸렸던 태국 여성 근로자 8명. ‘코리안 드림(Korean dream)’이 한 순간에‘코리안 악몽(Korean nightmare)’으로 바뀌었다. 그러나 집중적인 언론 보도와 치료비 지원, 밀린 임금 지불, 회사의 보상비 등 각계의 지원이 잇따르면서 악몽을 털어냈다. 이들은 “처음에는 한국을 원망했지만 이제는 한국 사람들이 고맙다”며 환한 웃음을 지었다.

지난해말 우리나라에 자국 인력을 송출하고 있는 필리핀과 스리랑카를 방문했던

김대환 노동부장관은 “외국인 근로자에 대한 합리적이 처우 및 인권보호가 그 어떤 외교적 노력보다 더 중요하다는 사실을 절감했다”고 말했다. 자신의 미래를 걸고 한국을 찾은 이들에게 정당한 노력에 걸 맞는 보상을 해주지 않을 경우 동북아 허브를 지향하는 한국의 이미지에 상당한 타격이 불가피하다는 지적이다.

윤인진 고려대 교수(사회학)는 “한국도 머지않아 지난해 가을 프랑스가 겪었던 것과 같은 외국인 이주자들과의 갈등에 직면할 것”이라며 “국가 차원에서 체계적인 외국인력 수급과 활용, 사회적응과 통합을 촉진할 수 있는 종합적인 정책과 구체적인 프로그램을 개발해야 한다”고 지적했다. 윤 교수는 “장기적으로 ‘이민청’과 같은 이민행정기관을 설립해 종합적이고 체계적으로 관리해야 한다”고 덧붙였다.