|

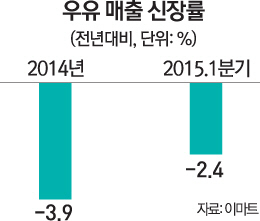

국내 유가공 업계가 그야말로 '사면초가'다. 경기불황 여파로 소비자들이 지갑을 닫고 있는데다 커피나 탄산수, 주스 등 대체 음료에 밀리면서 우유 소비량이 하루가 다르게 줄고 있기 때문이다. 더 큰 문제는 소비는 줄고 있는데 공급은 오히려 증가하는 '반시장적'인 상황이 거듭되면서 남아도는 원유량은 이미 한계치에 도달한 상태다. 그 결과 2003년 이후 11년 만에 자율 감산, 젖소 도축 등 고육지책을 내놓고 있지만 현재로서는 '백약이 무효'라는 진단이다.

7일 농림축산식품부와 한국유가공협회에 따르면 지난 2월 현재 원유 재고량은 27만6,402톤으로 사상 최고치를 기록했다. 우유 소비 감소로 잉여 원유가 늘면서 지난해 1월(13만7,238톤)보다 2배, 구제역 사태로 원유가 부족했던 2011년 1월(1만8,675톤)에 비해서는 무려 26배나 급증한 것이다.

원유를 우유로 만들고 남은 부분을 말려 보관하는 분유 재고량도 2만1,973톤에 이른다. 이 역시 역대 최고치다. 대체 음료 증가와 출산 감소 여파로 우유 소비는 해마다 줄어든 반면 2008년 우유 파동으로 낙농가의 원유 생산 쿼터를 꾸준히 늘린 탓이다. 그 결과 유가공 업계가 잉여 원유와 분유 재고량 증가라는 이중고에 빠진 것이다.

더 심각한 문제는 유가공 업계가 급증하는 원유·분유 재고량을 그저 바라볼 수밖에 없다는 점이다. 이유는 원유 생산량을 인위적으로 줄일 수 없는 기형적인 국내 공급 구조 때문이다. 서울우유협동조합의 경우 목장주가 조합원인 구조여서 조합은 각 목장에서 생산한 원유를 100% 납품 받아야 한다. 남양유업·매일유업 등 유가공 업체들도 일정 기간 정해진 물량을 공급 받는 쿼터제로 농가와 계약을 맺고 있어 수급 현황에 따라 원유 생산량을 줄이기는 불가능하다. 게다가 젖소의 원유 생산을 일부러 중단하면 마르는 건유 현상이 생기고 이는 농가 손실로 직결될 수 있어 유가공 기업들은 우유 판매가 줄어도 원유는 계속 공급 받는 아이러니한 상황에 직면해 있다.

이 같은 최악의 상황에서 유가공 업계가 파격적인 할인 및 기획전 등 특단의 조치에 나서고 있지만 이마저도 별다른 효과를 보지 못하고 있다. 우유와 발효유 제품을 전년 대비 12%가량 싸게 파는 한편 울며 겨자먹기식으로 싼값에 탈지분유를 처분하는 '분유 땡처리'까지 벌이지만 위기 탈출은 요원하다.

A사 1ℓ짜리 1+1 우유의 대형마트 행사가격은 3,500~3,800원으로 지난해의 4,000~4,100원보다 7~12% 싸다. B사와 C사도 지난해 각각 4,180원, 4,200원에 팔던 1ℓ짜리 1+1 묶음 상품을 올 들어 3,980원, 4,000원으로 내리는 등 할인폭을 넓혔지만 우유 소비는 오히려 줄고 있다. 우유에서 지방분을 뺀 뒤 수분을 증발시켜 만든 가루우유인 탈지분유도 통상 거래 가격이 ㎏당 1만3,000원 수준이었지만 재고 비용이라도 아끼려는 업체들의 떨이 공세로 최근 4,500원대로 뚝 떨어졌다. 그래도 재고량은 요지부동이다.

한 유가공 업체 관계자는 "우유 소비가 급감하고 있는 가운데 설상가상 '우유 과다 섭취가 질병을 유발한다'는 악성 루머까지 퍼지면서 이제는 사상 초유의 우유 폐기 사태마저 걱정해야 하는 처지"라며 "흰 우유의 중국 수출길마저 막힌 지 1년이 지났지만 여전히 해결되지 않으면서 낙농가는 물론 업계의 고민이 깊어지고 있다"고 토로했다. 중국 흰 우유 수출은 중국당국이 국내 유가공 기업 48곳의 수출을 무더기로 금지하면서 지난해 5월부터 올 스톱됐다.