|

"한국 경제가 성장ㆍ분배 양 측면에서 모두 힘을 잃고 약화추세로 접어들었다."

한국개발연구원(KDI)과 삼성경제연구소ㆍ골드만삭스ㆍ맥킨지 등 국내외 4개 연구기관은 지난 5월 말 이 같은 내용의 보고서를 발표했다. 지금 경제구조로는 성장과 분배(복지) 어느 쪽도 만족할 만한 성적표를 받아들기 어렵다는 사뭇 충격적인 분석이다. 한국이 성장동력을 잃고 선진국의 문턱에서 주저앉는 '중진국의 함정'에 빠질 수 있다는 경고다.

이런 경고가 나온 이유는 간단하다. 제대로 된 성장궤도에 들어서지 않은 상황에서 국가 전반에 '나눠 먹고 보자'는 이른바 분배의 논리가 일방적 페이스로 득세한 것이 반영된 결과다.

경제민주화와 '갑을 열풍'만 하더라도 전문가들은 경제질서 재정립이라는 목표는 나쁘지 않지만 합리성을 잃어버린 채 경제주체의 성장욕구를 꺾을 정도로 진행된 것은 패착이라고 말한다. 복지 바람 역시 마찬가지다. 공약가계부를 보면 무상보육ㆍ무상교육 등 일명 '국민행복' 과제에 오는 2017년까지 전체의 59%인 79조3,000억원이 집중 투입된다. 성장을 위한 필수요소인 사회간접자본(SOC) 예산은 갈수록 쪼그라들고 있다.

'분배의 도그마'가 사회 전반의 합리성을 없애고 대신 경제적 논란을 확대하면서 정상적 경제성장의 걸림돌이 되는 악순환이 이어지고 있는 것이다.

◇확산되는 '분배 프레임'=최근 사석에서 만난 정부의 한 고위당국자는 "우리 사회 전반에 합리성이 심각하게 결여돼가고 있다"고 걱정했다. 경제민주화나 갑을관계를 통해 경제질서를 회복하는 데는 동감하지만 비합리적ㆍ비이성적으로 사회 전반의 사고가 매몰되고 있다는 것이다. 이동근 대한상공회의소 부회장이 한 포럼에서 "경제민주화가 정치권에서 이상하게 변질돼 중소기업에 더 큰 부담이 되고 있다"고 말한 것은 경제질서를 바로 하기 위해 나온 '분배 프레임'이 비합리적 의사결정 끝에 엉뚱한 결과를 낳고 있음을 단적으로 보여준다.

일례로 대기업을 조준해 5월 국회를 통과한 유해화학물질관리법의 경우 업무상 과실로 화학사고를 일으켜 손해를 끼쳤을 경우 해당 사업장 매출의 5%까지 과징금을 물릴 수 있도록 했는데 이에 대응할 여력이 없는 중소기업이 더 큰 부담을 느끼고 있다.

분배 논리가 왜곡되다 보니 세수의 가장 큰 역할을 해야 할 대기업들은 투자를 꺼려 자연스럽게 고용과 소비 전반에 악영향을 주는 셈이다.

◇성장 없는 복지, 지속 불가능=성장과 복지의 함수관계는 끊임없는 논쟁거리다. 김종석 홍익대 경영대학장은 "성장 없는 복지는 지속 가능하지 않고 복지 없는 성장은 사실상 무의미하다"고 설명했다.

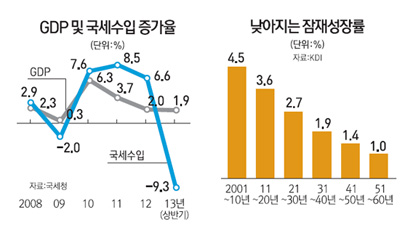

문제는 성장과 복지가 균형을 잃고 복지 쪽으로 기울었다는 점이다. 정부는 성장론을 외쳤지만 사회 전반은 분배 정부로 받아들인다. 복지확대에 막대한 재원 없이 의욕만 앞세우다 보니 파열음이 곳곳에서 불거져나왔다. 상반기 세수는 92조1,877억원 걷히는 데 그쳐 전년 대비 9조4,061억원이 구멍 났다. 세법수정안에 따른 추가 결손액도 4,400억원에 달한다.

전문가들은 억지로 세수를 늘리려 하지 말고 성장률을 높이는 게 정석이라고 강조한다. 통상 성장률이 1%포인트 올라가면 세수는 2조원 정도 더 걷히는 것으로 분석된다. 우선순위를 매긴다면 성장을 갉아먹지 않는 범위에서 복지를 하고 여의치 않으면 성장부터 해야 한다는 것이다.

저성장을 대수롭지 않게 여기는 사회 분위기도 문제라는 지적이 제기된다. 한 경제연구소 연구위원은 "분배를 통한 복지확대가 시대적 사명인 것은 분명하지만 이 과정에서 성장률이 2~3% 정도로 낮아져도 괜찮다. 성장은 하고 있지 않느냐 식의 사고방식은 경제 전반의 활력을 떨어뜨릴 수 있다"고 우려했다.

실제로 KDI에 따르면 우리나라 잠재성장률은 해마다 낮아져 현재(2011~2020년) 3.6%에서 2051~2060년에는 1.0% 수준까지 급감할 것으로 예상된다.

◇사회적 합의 이끌어낸 북유럽 모델=이 때문에 전문가들은 성장과 분배를 두 축으로 견실한 발전을 이어가고 있는 북유럽 모델을 참조할 필요가 있다고 강조한다.

포퓰리즘에 기반한 복지확대로 성장동력을 잃은 그리스ㆍ이탈리아 등 남유럽 국가들과 달리 스웨덴ㆍ노르웨이 등 북유럽 국가는 사회적 합의를 바탕으로 끊임없는 개혁을 추구했다. 김득갑 삼성경제연구소 연구위원은 "사회적 합의주의를 통해 성장동력에 투자하고 노동시장을 개혁한 북유럽 모델이 저성장ㆍ초고령사회를 맞은 한국의 롤모델이 될 수 있다"고 설명했다.

실제로 스웨덴의 경우 1990년대 초반 금융위기를 겪으면서 ▦퇴직연금 상향 조정 ▦각종 보조금 축소 ▦석유세ㆍ담배세 인상 ▦통신ㆍ우편 등 35개 공기업 민영화 등의 구조조정을 거쳐 위기에 흔들리지 않는 재정구조를 만들어냈다. 국내총생산(GDP) 대비 사회복지비용은 1995년 32.0%에서 2007년에는 27.3%까지 낮췄다. 분배의 도그마에서 벗어나 국민들의 솔직한 이해를 구했던 것이 나라 경제를 구한 셈이다.