'반도체 전기간섭' 줄인 신소재 개발<br>초저유전 절연 나노소재 제조하는데 성공<br>초고집적 반도체 산업 발전 크게 기여할듯<br>X선 이용한 새 나노분석기술 개발 공로도

| | 초저유전 나노소재 개발에 성공한 이문호(가운데) 포항공대 교수와 소속 연구팀원들이 실험실에 모여 기념촬영을 하고 있다. |

|

우리경재의 핵심 성장동력이자 첨단산업인 반도체. 크기를 더 줄이면서도 성능은 더 뛰어난 반도체를 만들기 위해 세계 주요IT기업들은 치열한 경쟁을 펼치고 있다.

4월 과학기술자상 수상의 영예는 반도체 회로 내 전기저항을 획기적으로 줄일 수 있는 기술을 개발해 국내 반도체 산업 발전에 큰 기여를 한 이문호 포항공대 화학과 교수에게 돌아갔다.

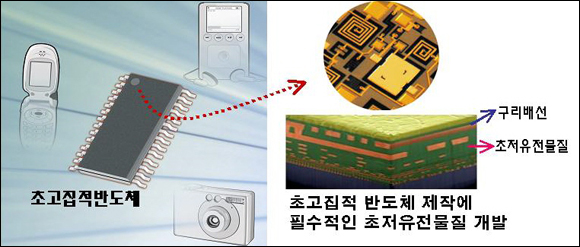

반도체 표면을 보면 아주 미세한 도선으로 가득찬 회로를 볼 수 있다. 단순히 말하자면 반도체 크기는 줄이면서 이 도선들을 최대한 많이 넣을수록 반도체의 성능이 향상된다.

문제는 도선간 전기적 간섭(유전율). 좁은 출근버스 안에서 사람들이 서로 붙어있을수록 불쾌감이 높아지듯, 이 도선들 사이의 간격이 좁아지면 전기적 간섭을 일으키게 된다. 이러한 문제를 해결하기위해 반도체 바닥면에 간섭현상을 줄여주는 물질(나노기공제)를 깔게된다.

이 교수는 절연소재와 상용성이 우수한 나노기공제를 개발하고 4나노미터(1나노미터는 10억분의 1미터) 이하 크기의 나노기공을 만들어 균일하게 분포시키는 데 성공했다. 유전율을 낮추는 데 최고의 효과를 발휘하는 공기의 특성을 활용, 매우 정밀한 수준으로 나노기공제에 공기구멍을 뚫었던 것.

이 연구의 관건은 반도체의 가장 작은 도선 폭보다 작은 크기의 나노기공을 어떻게 만들고 어떻게 절연 물질 속에 균일하게 분포시켜 유전율을 낮추느냐는 것이다.

공기구멍을 많이 만들수록 소재의 강도는 낮아져 부서질 수 있는 위험이 있어 매우 어려운 기술이다. 이 교수는 거듭된 실험과 시행착오 끝에 마침내 유전율이 2.0 이하가 되는 초저유전 유기실리케이트 절연 나노신소재를 제조하는 데 성공했다.

이 같은 연구 성과가 국내 반도체 산업에 미치는 파급효과는 막대하다. 현재 삼성전자 등 유수의 국내 업체들이 우수한 반도체를 만들어내기 위해 심혈을 기울이고 있는 분야중 하나가 바로 초저유전 나노소자 개발이다.

이 교수는 "우리는 물론 지난 20년간 세계 반도체 분야의 대학과 연구소, 산업체를 중심으로 고성능 반도체용 초저유전 절연소재를 개발하기 위한 경쟁이 치열하게 전개돼왔다"고 강조했다.

이 교수의 연구성과는 여기서 끝나지 않았다. 개발된 나노 신소재의 우수성을 꼼꼼히 측정할 수 있는 나노분석 기술도 필수적으로 선행돼야 한다고 판단, 그는 지난 2005년 '나노구조'를 현미경이 아닌 X-선을 이용해 분석하는 기술을 만들어 전세계를 깜짝 놀라게 했다. 기존 현미경을 이용해 반도체 구조를 분석해온 방식을 획기적으로 개선시킨 것.

'스팀각산란법'으로 명명된 이 기술은 방사광 X-선을 소재 표면에 비추어 내부 구조를 완벽히 분석해내는 방식. 소재를 절단해야만 내부를 들여다 볼 수 있는 현미경과 달리 미세한 반도체의 각 층을 분해하지 않고 내부구조와 특성을 완벽히 분석할 수 있게 된 것이다.

● 인터뷰

"나노분석기술 한국형 표준 만들것"

"표준화된 분석기술이 없다 보니 지금까지는 누가 하느냐에 따라 계측량이 달라지는 문제가 있었다."

이문호 교수는 요즘 틈틈히 시간을 내 나노분석기술의 한국형 표준을 만드는 작업을 진행 중이다. 나노분석이 워낙 미세한 연구영역이다 보니 연구자에 따라 유난히 "손을 많이 탄다"는 게 그의 설명이다. 이 교수가 확보한 '스팀각산란법' 등 세계 최고 수준의 연구 기술을 토대로 가속기를 이용한 나노분석기술을 표준화해 학계와 산업계에 널리 보급하겠다는 의지다.

이 교수에 따르면 현재 삼성전자와 같은 국내 굴지의 업체들이 나노분석을 위해 포항공대를 찾는다고 한다. 국내에 단 하나뿐인 포항방사광가속기를 이용, 자신들이 개발하고 있는 연구들을 분석, 평가한다는 것.

물론 이 같은 실험은 철저히 '비공개'로 진행된다. 흥미롭게도 이 교수는 포항방사광가속기 속 X-선 산란 빔라인의 설계와 건설을 주도, 학계는 물론 삼성전자 등 산업계 연구자들이 활용할 수 있는 기본 토대를 만든 장본인이기도 하다.

뿐만 아니라 개인적으로 그의 인생에서 포항방사광가속기는 중대한 전환점이 됐다. 지난 87년부터 소위 잘 나가는 IBM 연구원으로 이름을 날리고 있던 그는 94년 세계 다섯번째로 포항공대에 설치될 방사광가속기에 주목, 93년 과감히 포항공대로 둥지를 옮겼다. 방사광가속기를 통해 국내 나노공학 기술의 발전 가능성을 충분히 예감했던 것이다.

그는 "지난 13년 간 고성능ㆍ고기능성 고분자 전자재료, 고분자 나노구조체, 방사광 X-선 분석법 개발, 나노구조체 구조 분석 등에 대한 연구를 집중적으로 진행해왔다"며 "이 과정에서 가속기의 역할은 절대적이었다"고 말했다.