|

|

|

특별전을 제외한 국립중앙박물관의 상설 전시는 ‘무료’지만 ‘돈을 갖고’ 보면 유물 관람이 더욱 흥미로울 수 있다. 최근 박물관 내 조선실이 신설되면서 지폐에 등장하는 유물들이 한 자리에 모였기 때문이다. 늘상 만지고 보는 돈이지만 그 속에 등장하는 유물에 대해 제대로 몰랐다면 중앙박물관 역사부의 유새롬 학예연구사의 설명을 따라 이들을 찾아보자.

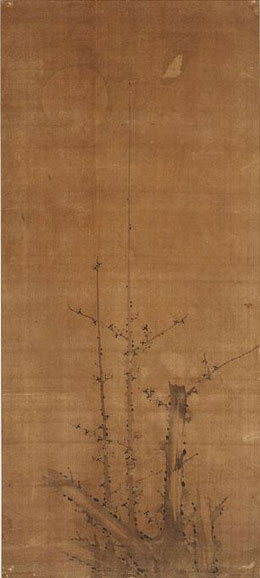

◇5만원권 ‘월매도’, ‘풍죽도’=신사임당이 도안 인물인 5만원권의 뒷면에는 어몽룡의 ‘월매도’와 이정의 ‘풍죽도’가 겹쳐져 등장한다. 국립중앙박물관 소장품인 ‘월매도’는 16세기 조선의 선비문화를 반영한다. 어몽룡은 수직으로 뻗은 가지에 점을 찍듯 매화를 그려 선비의 기개를 드러내며 조선 전기 매화 그림의 전형을 이뤘다. 원작은 지폐 그림보다 매화가지가 더 길고 보름달도 더 높이 휘영청 떠 있다.

간송미술관이 소장한 ‘풍죽도’는 3개월 후 ‘월매도’가 있던 자리에 걸려 교체 전시된다. 고서화류는 보존상의 이유로 3개월 이상 전시장에 공개할 수 없기 때문이다. 대나무에 관한한 조선의 3대화가로 꼽힌 이정은 불어오는 바람에 잎은 날리나 절대 휘지 않는 대나무로 절개를 그려냈다.

앞면 신사임당의 표준 영정 옆에는 신사임당의 작품으로 전해지는 ‘묵포도도’(간송미술관 소장)와 보물 595호인 ‘초충도수병’(동아대박물관 소장) 중 7번째 폭의 가지 그림이 배치돼 있다.

◇1만원권 ‘혼천의’=세종대왕이 그려진 1만원권 뒷면의 ‘혼천의’는 독창적인 천문시계로 평가되는 ‘혼천시계’의 일부분이다. 1669년(현종 10년) 당시 관상감 교수이던 과학자 송이영이 제작한 국보 230호 유물로 고려대박물관의 소장품이 박물관 조선실에 전시 중이다. 천문 관측용 천구 부분과 움직이는 추가 톱니를 돌려 시간을 측정하는 시계가 결합된 형태다. 동양적 천체 관측기구와 서양식 시계가 결합된 것은 전세계적으로 유례를 찾기 힘들다고 한다.

앞면 세종대왕의 초상 옆에는 조선 임금의 용상 뒤쪽을 감싸던 병풍 속 ‘일월오봉도(日月五峰圖)’와 ‘용비어천가’가 장식돼 있다.

◇5,000원권 ‘신사임당 초충도’=성리학자 율곡 이이가 등장하는 5,000원권의 뒷면에는 그의 어머니신사임당의 작품으로 전해지는 ‘초충도병(草蟲圖屛)’ 중 ‘수박과 여치’가 앞쪽, ‘맨드라미’가 뒤쪽에 배치돼 있다. 특히 초충도에 있어서 조선 최고로 꼽히는 신사임당은 8폭 병풍에 각기 다른 꽃과 풀, 관련된 풀벌레를 그렸다. 강릉시 오죽헌시립박물관이 유물을 소장하고 있으며 중앙박물관 조선실에는 이미지를 빌려와 만든 패널 병풍 형태로 전시돼 있다.

앞면 율곡 이이의 초상 옆에 그려진 목조 건축물은 그가 태어나고 자란 오죽헌의 모습이다.

◇1,000원권 ‘계상정거도’=1,000원권은 퇴계 이황의 인물화 뒷면에 조선 후기의 대표화가 겸재 정선의 작품 ‘계상정거도’(보물 585호)가 등장한다. 겸재가 경북 안동에 위치한 퇴계의 도산서원 주변을 소재로 그린 산수화라 인물과 관련된 유물로 화폐 속에 배치됐다. 자세히 보면 서당에 앉아 책을 읽는 선비 모습도 보인다. 이 작품은 간송미술관에 소장돼 있고 대신 중앙박물관에는 1556년에 이황이 안동 예안 지역에서 시행하기 위해 만든 ‘예안향약’의 서문이 소장ㆍ전시돼 있다. 향약의 4대 덕목 중 ‘과실상규(過失相規)’를 특히 중요시했으며 영남 지역에 큰 영향을 미쳤다.