|

|

|

우리나라는 고소ㆍ고발이 유달리 많은 나라다. 매년 50만건에 달하며, 가까이 일본과 단순 비교로는 50배가 넘고 인구 10만명 당으로 따지면 146배다. "법대로 하자." 말은 그렇지만 막상 고소를 하려고 보면 쉽지 않다. 한글로 쓰여 있어도 사실상 난수표에 가까운 법 조문은 이해가 어렵고, 조금 돈을 아끼려다 어설픈 변호사를 쓰면 상대의 소송비용까지 물어줄 판이다.

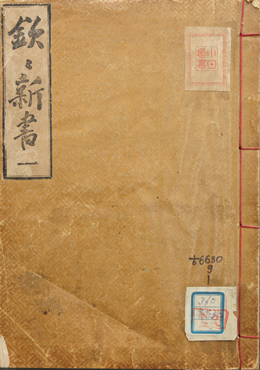

하물며 이 같은 어려움이 조선시대 글 모르는 백성들에게 얼마나 불리하게 작용했을 지는 불 보듯 뻔하다. 경인교육대학교 사회교육과 교수로 재직하고 있는 저자는 다산 정약용의 형법서 '흠흠신서'를 통해 당시의 상황을 다양한 사례로 소개하며 그의 눈에 비친 정의를 하나하나 짚어나간다. 저자는 '허준의 동의보감 연구'를 시작으로 조선시대 판결과 검안 등에 대한 여러 논문을 내놓은 바 있다.

다산 정약용은 형법서 '흠흠신서'에서 바로 이를 지적한다. 무식한 촌백성들이 법도 문자도 몰라 서당의 훈장에게 고소장을 부탁하지만, 훈장들도 법률과 공문서 작성법을 몰라 결국 백성들에게 불리하게 작용한다는 것이다.

그것만 문제일까. 고을의 권세 있는 아전이나 향리가 관련된 일이면 백성들은 입을 다물게 된다. 법은 멀고 주먹은 가깝다. 소송 이후 해코지가 두렵기 때문이다. 게다가 위압적인 재판정 분위기도 한 몫 한다. 포졸들이 주리를 틀고 곤장을 치는 와중에 마음이 오그라들고, 소송 상대가 힘있는 자라면 그의 공갈ㆍ협박에 눌려 말이 막혀 버린다.

다산은 이러한 백성들의 어려움을 수령이 잘 살펴야 한다고 강조한다. 아전에 사건 처리를 맡기기 보다는 직접 소장을 살펴야 하고, 미심쩍으면 반드시 대질해야 한다고 설명한다. 또 목민관의 자질은 시문이 아닌 법률을 잘 아는 데 있다고 꼬집는다.

나아가 처벌의 대원칙으로 '고의로 저지른 죄라면 아무리 작은 죄라도 반드시 처벌하여 용서하지 아니하고, 과실이라면 아무리 큰 죄라도 너그럽게 용서해야 한다'고 말한다. 이른바 '법은 그 마음을 처벌한다'는 의미로, 범죄의 의도 유무를 살펴야 공정한 판결이 가능하다고 본 것이다.

또 참작감형 및 가중처벌을 공정한 판결의 중요한 도구라고 주장한다. 다산은 "한 등급을 내려 가볍게 처벌하려 하는데 피해자가 지극히 원통해하지 않을까 하는 의구심이 들거나 반대로 용서하려 하는데 범죄 사실이 마음에 걸리는 경우 참작의 융통성이 필요하다"고 덧붙인다.

재미있는 부분은 사적 복수에 관한 다산의 생각이다. 조선시대 통치이념이었던 유가적 사고 속에서, 이를테면 부모의 억울한 죽음을 아들이 직접 보복한다면 이를 어떻게 처결할 것인가 하는 문제다. 다산은 당나라 학자이며 정치가인 유종원과 한유의 글인 '박복수의(복수 논의를 반박한다)'와 '복수장'에 나온 사례를 들며 설명한다.

다산은 좀 더 유종원에 가깝다. 도둑질하고 간통하다가 죽은 것을 복수했다면 이는 엄하게 다스려야 한다는 얘기다. 복수할 수 있는 경우와 그렇지 못한 경우를 원칙적으로 제시하는 것은 맞지만, 개인 사이에는 허용되고 공권력에 도전하는 것은 일절 불허한다면 또한 정의롭지 않다고 덧붙인다. 단지 표현만이 아니라 그 저변에 깔린 다산의 근본적인 고민과 비판적인 인식이 엿보인다. 2만원.