[설 서민 주름살 깊어져]<br>지난해 실질임금 3년전 보다 줄어<br>소득·빈부 격차도 갈수록 벌어져<br>고유가·고환율이 물가상승 부채질<br>눈덩이 가계빚에 이자부담 '이중고'

우리나라는 지난해 1인당 국민소득 2만달러 시대를 다시 열었다. 미국발 글로벌 금융위기 이전인 지난 2007년 사상 처음으로 2만달러 시대를 연 후 3년 만이다. 우리 경제는 2009년 0.2% 성장에 그치며 잠시 주춤했지만 지난해 6.1%라는 고성장을 달성해 금융위기를 가장 빠르게 극복한 나라로 주목받았다. 아직 집계가 완료된 것은 아니지만 지난해 성장률 6.1%는 경제협력개발기구(OECD) 가입국 가운데 터키에 이어 두 번째로 높은 수치다. 하지만 고성장의 과실을 국민의 삶에서 찾기는 무척이나 힘들다.

정상적인 경제구조는 국내총생산(GDP) 성장률과 1인당 국민총소득(GNI) 증가율이 비례관계를 이룬다. 정비례는 아니더라도 국가 전체의 성장의 과실이 국민의 삶의 총량으로 엇비슷하게 흘러간다.

하지만 어느 순간부터 우리 경제에서 이런 구조는 사라졌다. 교역조건 완화야 워낙 오래된 진단이요, 전문가들의 설명이지만 최근의 경제상황은 이런 양상이 더욱 심해졌다. 경제 전체를 이루는 구조 자체가 오히려 더욱 심하게 비틀어지고 있는 셈이다.

◇성장률을 따라가지 못하는 국민 삶…사라진 '낙수효과'=경제학에서 '낙수효과'는 말 그대로 위의 물이 아래로 자연스럽게 흘러가는 것이다. 국가 전체의 성장의 과실이 국민 모두에게 골고루 미치고 대기업의 이익이 중소기업과 일반 서민들의 삶에 자양분이 되는 것이다.

하지만 지표상으로 본 우리 경제의 모습은 성장률과 일반 서민의 삶이 따로 놀고 있다는 말이 어울릴 정도로 비틀려 있다. 성장률만 하더라도 우리 경제는 금융위기 직후인 2009년 때조차도 0.2%의 플러스 성장을 했다. 심지어 지난해에는 1ㆍ4분기 8.1%를 필두로 한 해 동안 6.1%라는 믿기 힘든 성과를 일궜다.

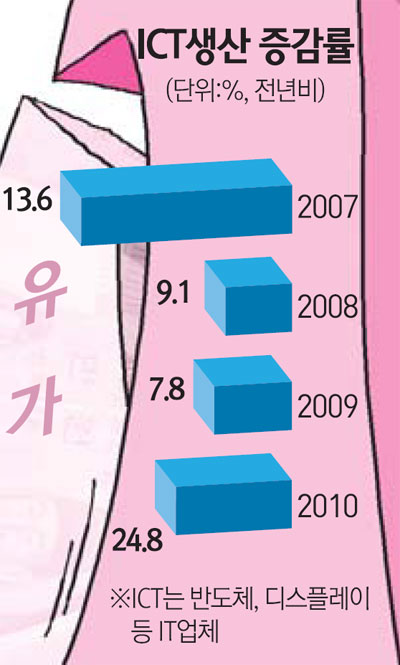

대기업들은 조 단위의 이익을 구가하고 있다. 최대 기업인 삼성전자는 지난해 분기별로 3조~5조원 규모의 영업이익을 꾸준히 만들어냈다.

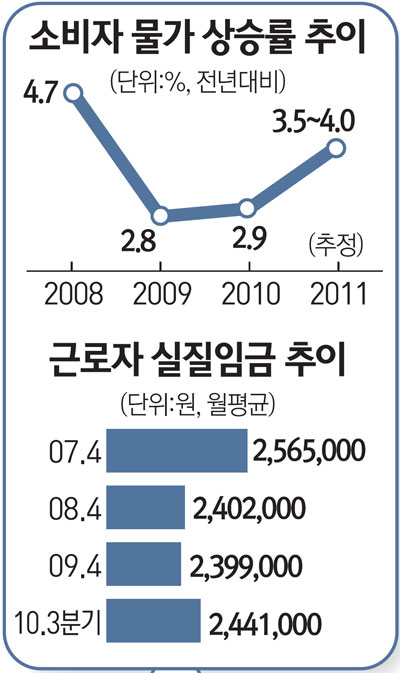

하지만 근로자들의 소득은 제자리걸음이다. 1인당 GNI는 2007년 2만1,695달러에서 지난해 가까스로 2만달러를 회복했다. 근로자들의 실질임금은 2007년 월평균 256만원에서 지난해 3ㆍ4분기에는 244만원으로 오히려 줄어들었다.

국민들의 소득분배를 나타내는 통계청의 5분위 배율은 2007년 5.61에서 2009년에는 5.76으로 더 벌어졌다. 그러다 보니 일반 국민들은 도무지 성장의 과실을 찾기가 힘들다. 낙수효과가 사라졌다는 뜻이다.

◇계속되는 고유가…고환율이 더 부채질=성장의 과실이 국민의 삶으로 퍼져나가지 못하는 데는 역시 원자재 값의 고공행진이 결정적 역할을 했다. 금융위기를 벗어나면서 원자재 값이 계속 올라가고 이러다 보니 기업들이 물건을 팔아 손에 쥐는 돈이 줄어드는 것이다.

정부는 이 과정에서 대기업들의 경쟁력을 우선 키워주기 위해 고환율 정책을 썼는데 정작 일반 국민들에게는 이것이 독이 되고 말았다. 환율이 높게 형성되다 보니 수입물가가 올라가고 가뜩이나 원자재 값이 높은데 환율까지 높으니 소비자물가는 더욱 가파르게 올라가는 것이다. 실제로 올 상반기 소비자물가는 3% 중후반이 될 것이 확실시되는 상황이다.

왜곡된 통화정책은 삶의 질을 더욱 나쁘게 만들었다. 한국은행은 금융위기 이후 유례 없는 2%의 저금리 정책을 펼쳤다. 인플레 정책이다. 저금리 정책은 성장을 뒷받침하지만 결과적으로 이 또한 가진 사람과 대기업의 배를 불리는 결과로 이어졌다. 물가는 계속 오르는데 저금리로 돈의 가치가 떨어지다 보니 실질임금이 줄어드는 결과를 초래한 셈이다. 저금리 속에서 실질소득이 줄어든 상황에서 가계부채는 기하급수적으로 늘고 이자부담은 더욱 커지고 말았다.

이 과정에서 올 들어 금리까지 상승세로 변하면서 국민들의 생활은 '물가+이자'라는 이중고에 시달리고 만 것이다.

유익선 우리투자증권 수석 연구위원은 "저소득층의 소득증가는 경기회복에 후행하는 게 일반적"이라며 "낙수효과가 본격화되기 위해서는 당분간 고성장세를 유지하는 한편 수출 대기업에만 유리한 고환율 정책을 수정해 물가를 안정시킬 필요가 있다"고 말했다.