■ 정원의 역사 (쟈크 브누아 메샹 지음, 르네상스 펴냄)<br> 중국·일본·아랍등 세계 곳곳 정원 아름다움 소개<br>“열정 억제·쾌락 추구등 민족특성따라 역할도 다양”

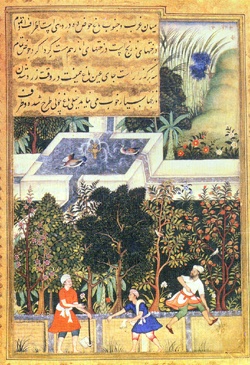

| | 무굴왕국을 창건한 황제 바부르는 가는 곳마다 정원을 조성해 아름답게 꾸민 정원애호가였다. 그의 회고록 바부르나메의 삽화에 실린 이슬람 정원의 모습. |

|

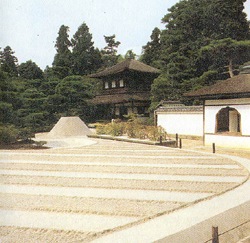

| | 사진 위부터 절제미가 두드러진 일본금각사(金閣寺) 정원, 직선미의 웅장함이 돋보이는 베르사유궁전 정원. |

|

최인호의 ‘유림’이란 소설에는 퇴계 이황의 로맨스가 실려있다. 유가 사상의 완성자로 불리는 퇴계에게 끈적한 연애담은 어울릴 것 같지 않지만 사실이다. 낮 퇴계와 밤 퇴계는 다르다는 말도 있다.

그렇다고 퇴계가 여색을 지독히 밝혔다는 것은 아니다. 퇴계언행록을 보면 ‘남녀간의 사랑은 비도 오고 바람이 부른 만물의 생성’이라는 얘기가 나온다. 퇴계는 남녀 사랑을 자연의 이치 가운데 하나로 자연스런 현상으로 보았다.

그는 스물한살에 결혼한 허씨 부인과 6년만에 사별했고, 3년 뒤 권씨 부인과 재혼했다. 두번째 부인은 그가 존경하던 사림 권주의 아들 권질의 실성한 딸을 거두어 준 것이다. 두번째 부인과 사별한 뒤 퇴계는 단양 군수로 부임한다. 거기서 그는 평생 잊지 못한 연인을 만난다. 퇴계 나이 48세에 그것도 서른살 연하 18세 처녀와 말이다.

여자의 이름은 두향. 관비였지만 총명하고 학문과 예술의 깊이가 두터웠다. 동방 최고의 선비로 칭송받던 퇴계 마음을 사로잡았던 여인이니 그 매력은 두말하면 잔소리다.

9개월간의 단양 군수 임기를 끝내고 퇴계는 두향이가 선물한 매화 화분 하나를 들고 떠난다. 그는 이 매화를 평생 애지중지했다. 늙어서 벼슬을 퇴하고 고향인 안동에 내려갔을 때도 이 매화와 함께 했다. 도산서원 입구 한켠에 절우사(節友社)란 정원을 꾸며놓고 거기에 솔, 대, 국화, 연(蓮)과 함께 매화를 심고, 자신을 포함해 절친한 여섯 벗이라 하며 즐겼다.

그중 매화를 가장 아꼈음을 두말할 필요가 없다. 죽기 직전 그의 유언은 이 매화꽃에 물을 주라는 것이었다. 선조 3년(1570년) 12월 8일 아침. 시봉하는 사람에게 분매에 물을 주라고 명한 뒤 저녁 5시에 편안하게 죽었다고 한다.

그에게 매화가 있는 절우사는 단양에서의 운우지정(雲雨之情)을 기억케 하는 공간에 그치지 않는다. 조선 선비들에게 정원이란 유교 정신의 현생(現生)이나 다름없다. 매화, 대나무, 난초, 연꽃은 유림 선비의 절개와 고매한 정신의 표출이다. 유림에게 정원은 유교 정신과 자신을 이어주는 통로이자 공자ㆍ주자의 이상(理想)에 링크(link)하는 매트릭스(matrix) 공간인 것이다

이에 비하면 일본의 정원은 어떤가. 그곳은 한시라도 긴장을 늦출 수 없는 무사도의 압박에서 벗어날 수 있는 탈출구였다. ‘정원의 역사’ 저자인 자크 브누아 메샹은 “일본에서 정원의 기능은 열정을 억제하고 정신을 안정시켜 칼집에서 칼이 빠져 나오는 것을 막아주는 것”이라고 표현했다. 한치 오차 없이 자로 잰듯한 일본 정원은 자신의 열정을 완전하게 제어하는 도구였다. 메샹은 “만일 그것이 아니었다면 그들은 스스로 넘쳐 나는 생명력에 짓눌렸을 것이 틀림없다”고 말한다.

반면 아랍의 정원은 쾌락의 정원이었다. 활활타는 난로와 같은 사막에서 갈증을 해결하기 위해서는 물이, 고요함과 쓸쓸함을 피하기 위해서는 즐거운 새들의 지저귐이 필요했다. 살기 위해서 절제해야 하는 금욕 상징 사막에서 벗어나 그들은 정원에서 시각, 청각, 취각, 미각, 촉각 등 온 몸 전체에 퍼질 수 있는 쾌락을 찾았다.

세계 최고의 정원이란 호칭이 과하지 않은 프랑스 베르사유 궁정은 루이14세의 질투에서 비롯됐다. 당시 재무장관이었던 니콜라 푸케의 보르비콩트 정원의 화려함을 시기했던 루이14세는 베르사유 궁정에 지상 최대의 낙원을 완성시켰다. 정원 공사를 마친 뒤 그는 손수 ‘베르사유 정원 관람법’이란 책을 썼다. 하늘을 송두리째 불태울 듯한 태양왕의 자존심은 베스사유 궁정 정원에서 극에 달한다.

메샹이 쓴 정원의 역사에는 중국, 일본, 페르시아, 아랍, 이탈리아, 프랑스 등지에서 3,000년 가까이 이어져 내려온 정원의 역사와 아름다움이 펼쳐져 있다. 정원이란 공간에 비춰 본 세계문명과 시대 정신이라고 할 수 있다. 아쉽게도 영국과 인도, 우리의 정원은 빠져 있다.