홈

경제 · 금융

경제·금융일반

은행권 해외파 '전성시대'

입력2005.11.01 18:55:32

수정

2005.11.01 18:55:32

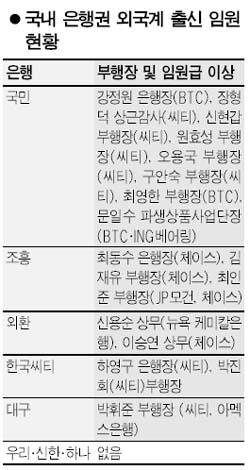

체이스·씨티·SCB 출신등 임원급만 30여명<br>선진 여신심사 시스템·마케팅 기법등 도입<br>兆단위 순익달성 우량사로 도약 '일등공신'

외환위기 시절에 미국 은행에 근무하며 조국의 국가부도를 걱정하던 뱅커들이 대거 한국 금융계에 진입, 활동하고 있다. 이들은 미국의 선진 금융기법을 국내에 도입, 막대한 부실을 털고 조원 단위의 순이익을 내는 우량은행으로 전환시키는 데 결정적 기여를 했다는 평가를 받고 있다.

은행권에 미국의 뱅커들이 본격적으로 진출한 것은 IMF 외환위기 직후 국내 은행들이 구조조정의 새 판을 짤 때였다.

체이스맨해튼은행 뉴욕 본사에서 근무한 김재유 조흥은행 부행장은 “당시 월가에서 활동 중이던 한국인 금융 인맥들 사이에서는 ‘이러다 나라 망하는 것 아니냐’는 위기의식이 팽배했다”며 “외환위기 때의 한국 은행권과 지금을 비교해 보면 천지개벽할 만큼 많은 변화가 일어난 것”이라고 회고했다.

외국계 은행 출신 인사들이 주로 맡고 있는 업무는 여신 파트. 이들은 기아ㆍ한보ㆍ현대 등 국내 굴지의 대기업들에 대한 부실 여신으로 휘청거리던 국내 은행권의 여신 시스템을 새롭게 정비하는 역할을 맡았다. 대기업에 대한 부실 여신을 대폭 정리하고 선진 리스크 관리 시스템을 새롭게 국내 시장에 들여온 것도 이들이다. 외국계 은행에서 배워온 선진 여신심사 시스템 및 마케팅 기법 등을 적극적으로 도입했다.

외국계 은행 출신으로 현재 국내 은행권에서 임원급으로 활동 중인 핵심 인사는 줄잡아 30명선 정도. 씨티은행이 한미은행을, 스탠다드차타드은행(SCB)이 제일은행을 인수함에 따라 국내 은행권에 외국계 은행 출신 임직원의 수는 더욱 늘어났다.

금융 전문가들은 외국계 은행 인맥의 가장 큰 장점으로 글로벌 스탠더드에 걸맞은 국제감각과 방대한 인적 네트워크, 그리고 다양한 업무경험을 꼽는다. 무엇보다도 외국인들과의 의사소통이 자유롭고 그들의 문화를 이해한다는 것이 큰 장점이다.

외국인 주주를 상대해야 하는 해외 기업설명회(IR)나 해외 자금조달 업무에서 해외 인맥이 큰 힘을 발휘하고 있다. 특히 대형 외국 투자은행(IB) 등에서 체계적으로 배운 선진금융기법과 노하우는 국내은행 출신들과 차별화됐다.

그러나 외국계 은행 출신들이 성공적으로 안착하기까지에는 적지않은 진통이 따랐다. 외국계 은행 출신 모 시중은행 부행장은 “지금은 외국계 은행 출신들이 국내 금융권에 성공적으로 안착했지만 처음에는 문화적인 이질감과 배타적인 분위기 때문에 마음 고생이 적지않았다”고 말했다.

성과주의 문화에 따라 나이와 경력에 상관없이 실력으로 승부하는 외국계 금융권과 달리 국내 은행권에서는 나이와 호봉에 따른 순환보직제가 버젓이 살아 있기 때문이다.

단순히 외국계 출신이기 때문에 젊은 나이에 임원으로 영입됐다며 질시의 눈으로 쳐다보는 등 순혈주의의 전통 역시 무시하지 못할 장벽으로 작용했다. 토종은행을 자처하는 우리은행과 신한은행, 그리고 하나은행에는 외국계 출신 임원들이 한명도 없는 것은 우연이 아니라는 지적이다.

또 다른 외국계 은행 출신 모 시중은행 임원도 “외국계 출신들이 자리잡는 데 가장 큰 걸림돌은 한국의 노사문화”라며 “일반행원 직급과 투자금융이나 외환ㆍ파생상품 등을 다루는 전문직급을 동일한 임금의 잣대로 평가하는 것은 곤란하다”고 말했다.

전문성과 성과주의가 중요한 전문직종에 일반직과 동일한 임금체계와 순환보직을 요구하는 것은 국내 은행들의 경쟁력을 떨어뜨리는 요인이 되고 있다는 것. 그는 “이런 문제가 먼저 해결되지 않고서는 유수의 외국 금융기관과 맞서 싸울 수 있는 경쟁력을 절대로 보유할 수 없다”고 잘라 말했다.

- 김정곤 기자

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>