시장흐름 외면 예고된 파행<br>동기식 IMT2000 사업 '정책실패' 대표적 사례<br>오류 인정 않고 "법대로"만 강조 책임회피 급급

LG텔레콤의 동기식 IMT 2000 사업권 취소를 계기로 현실을 무시한 통신정책에 대한 비난의 소리가 높아지고 있다. LGT에도 책임이 없는 것은 아니지만 정통부는 ‘동기식 IMT 2000 사업’이 뿌리를 내릴 수 없는 상황을 외면했다. 이에 따라 동기식 IMT 2000 사업 관련 정책은 대표적인 ‘정부 실패(Government Failure)’ 사례로 지적되기도 한다.

이런 정부 실패는 ‘코드분할다중접속(CDMA) 성공 신화’에서 비롯됐다고도 할 수 있다. 한국이 세계 최초로 CDMA를 상용화하고 이를 기반으로 휴대폰 산업을 세계적인 수준으로 육성한 데는 정부의 공이 컸다. 하지만 통신시장이 어느 정도 성숙된 뒤에는 정통부가 시장 개입을 자제해야 했었다는 주장이 많다. 정부가 시장을 도외시한 채 특정 방식의 통신 서비스 육성을 고집함으로써 ‘화(禍)’를 자초했다는 지적이다. 통신정책 및 시장의 문제점을 3회의 시리즈를 통해 점검해 본다.

정보통신부는 LGT의 동기식 IMT 2000 사업권을 취소하고 CEO의 퇴진을 사실상 결정하면서 ‘법대로’라는 말을 되풀이했다. 물론 정부가 ‘법(法)’을 강조하는 것은 당연하다. 하지만 통신업계는 이런 주장을 정부의 책임을 비켜가기 위한 ‘방어적 자기 합리화’로 평가 절하한다.

◇현실 무시한 정책=LGT 사태는 정부가 세계적인 기술흐름과 시장상황을 읽지 못한 채 그저 ‘CDMA 성공신화’에 집착함으로써 벌어졌다는 지적이 지배적이다.

정부는 지난 2000년 세계 최초로 상용화한 코드분할다중접속(CDMA)을 3세대(3G) 이동통신 분야로까지 확대하겠다는 의지를 실천하기 위해 동기식 IMT 2000 사업을 밀어붙였다.

당시 통신서비스 업체들은 세계 최대의 이동통신 시장을 형성한 유럽이 비동기식으로 사업을 정한 만큼 동기식 사업을 진행할 경우 기술고립을 피할 수 없다는 판단아래 일제히 비동기식 사업을 고집했다. 하지만 정부는 CDMA 상용화를 기반으로 전세계 휴대폰시장을 석권한 신화를 IMT 2000에서도 재현하려는 의지를 불태웠다. LGT는 이런 정부의 의지에 밀려 원하지 않는 동기식 사업권을 떠안았다.

2㎓ 대역의 동기식 IMT 2000 사업자는 현재 LGT가 유일하다. 그러나 자신들이 개발한 동기식사업을 밀어붙이기 위해 통신업계와 정부에 보이지 않는 압력을 가하던 퀄컴조차 동기식 IMT 2000 칩 개발을 포기했다. 퀄컴으로서는 가입자 600만 명의 통신서비스 업체 하나만 보고 막대한 기술개발 부담을 지기 싫었기 때문이다.

◇공급 위주의 정책 고집= 정통부는 2006년 말이면 비동기식과 동기식을 합친 3G 가입자가 1,400만명에 이를 것이라고 예상했다. 하지만 비동기식은 시행 후 1년6개월이 지났지만 가입자가 고작 2만 여명에 불과하다.

하지만 정통부는 기술동향과 시장수요를 잘못 예측한데 대한 정책 오류를 인정하지 않고 있다. 오히려 ‘IT839’로 대변되는 공급 위주의 정책만을 고집하고 있을 뿐이다. 시장이 아예 형성되지 않은 상황에서는 이런 공급 위주의 정책이 성공을 거둘 수 있다. 하지만 국내 이동통신시장의 경우 가입자가 전체 인구에 육박할 정도다. 따라서 가입자가 포화 상태인 시장에서는 더 이상 공급 위주의 정책은 실효를 거두기 어렵다는 게 지배적인 견해다.

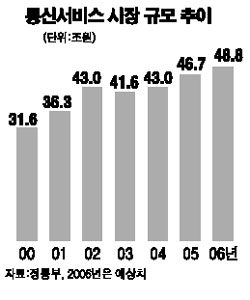

◇시장 친화적 정책으로 선회해야= 정통부는 IT 839 정책의 성공을 위해서는 통신서비스 시장 활성화가 필수라고 판단, 초고속데이터전송기술(HSDPA), 휴대인터넷(와이브로), 이동멀티미디어방송(DMB) 등 신규 서비스에 목을 매달고 있다.

하지만 초기 성적표는 보잘 것 없다. 그렇지만 신규 서비스에 대한 수요, 서비스간 경쟁관계를 종합적으로 고려해 대응 방안을 찾으려는 노력은 찾아보기 힘들다. 휴대폰 단말기 보조금을 놓고 통신업계와 숨바꼭질만 되풀이 할 뿐이다. 정책이 성공하려면 무엇보다 시장에 순응해야 한다는 주장이 많다. 또한 빠르게 변화하는 시장상황과 기술발달 속도에 맞춰 정책 내용도 유연해져야 한다는 목소리가 높다.