경상적자 237억弗…단기외채 930억弗로 폭증…원高…<br>곳곳서 불길한 '환란 그림자' <br>OECD 가입 확정에 국내 잔치분위기 불구<br>이미 해외선 "97년은 가혹한 한해될것" 싸늘<br>정부 리더십·신뢰부재도 해외자본 등떠밀어

| | 1996년 10월 25일 공로명(왼쪽) 외무장관이 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 사무국에서 도널드 존스턴 OECD 사무총장과 함께 "한국이 29번째 OECD 회원국으로 가입한다" 는 내용의 협정문에 서명하고 있다. |

|

[외환위기 그후 10년] 폭풍전야의 96년

경상적자 237억弗…단기외채 930억弗로 폭증…원高…곳곳서 불길한 '환란 그림자' OECD 가입 확정에 국내 잔치분위기 불구이미 해외선 "97년은 가혹한 한해될것" 싸늘정부 리더십·신뢰부재도 해외자본 등떠밀어

이철균기자 fusioncj@sed.co.kr

1996년 10월 25일 공로명(왼쪽) 외무장관이 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 사무국에서 도널드 존스턴 OECD 사무총장과 함께 "한국이 29번째 OECD 회원국으로 가입한다" 는 내용의 협정문에 서명하고 있다.

관련기사

• '외환위기 그후 10년' 시리즈 전체보기

“97년은 경제적으로 한국인에게만 가혹한 한 해가 될 것 같다.”(97년1월6일 OECD)

새해 벽두부터 나온 이 같은 보고서는 결국 위태로운 곡예행진을 계속 하던 96년에 이미 우리 경제에 외환위기의 불길한 그림자가 어슬렁거리고 있었다는 얘기에 다름 아니다. 강만수 전 재정경제원 차관은 “한국경제라는 호두는 96년에 금이 갔고 다음해 외환위기가 왔다”고 말했다. 대기업의 자금난 및 수익성 감소, 주력 수출 품목의 단가 하락, 원화의 상대적인 강세로 인한 경상수지 적자 등으로 한국경제는 매일같이 비명을 질러대고 있었다는 것이다.

국민의 정부에서 초대 재정경제부 장관을 지낸 이규성 한국과학기술원 금융전문대학원 겸임교수 역시 “97년 2~3월에 이미 외환위기를 맞았다”며 “이는 강도가 낮은 일종의 미진(微震)이자 본격적인 위기를 알리는 예진(豫震)”이라고 말했다. 과연 외환위기가 일어나기 직전인 1996년에 한국 경제에 관련 어떤 일이 벌어지고 있었던 것일까.

◇경제는 무너져내리는데 잔치 분위기만= 지난 96년 겨울로 들어가는 초입. 연말 분위기로 흥청망청한 12월12일 저녁 8시(한국시간). 한국은 프랑스 외무부에 경제협력개발기구(OECD) 가입서를 기탁, 정회원국 자격을 획득했다. 오인환 당시 공보처장관은 “우리 국민의 경제개발 성과와 민주화 성숙에 대한 국제사회의 높은 평가를 반영하는 것”이라며 환호성을 질렀다. 정부는 물론 국민들도 ‘선진국에 들어섰다’며 자아도취에 빠졌다.

하지만 해외의 평가는 싸늘했다. 이미 96년 부즈 앨런 앤드 해필턴 보고서는 “한강의 기적은 이미 끝났다”고 선언했다. 중국의 가격, 일본의 기술 경쟁력 사이에 낀 ‘너트 크래커(nut-cracker)’ 속 호두 신세로 전락했다는 것이다. 이듬해 1월6일 OECD와 IBRD도 “97년은 경제적으로 한국인에게만 가혹한 한 해가 될 것 같다”는 충격적인 보고서를 내놓았다. 전세계 경제가 높은 성장세를 지속하겠지만 유독 한국만 성장률 저하와 수출 둔화로 불황에 시달릴 것이라는 비관적인 전망이었다.

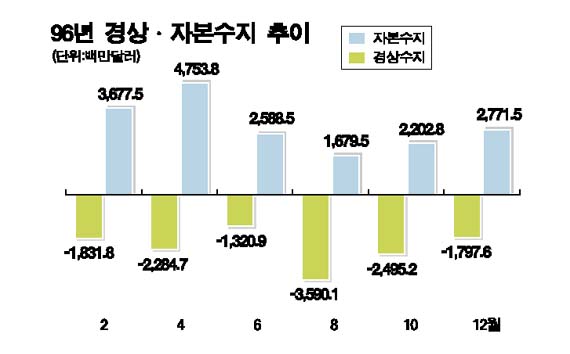

사실 한국 경제는 이미 95년 하반기부터 하강 국면에 진입했고 96년 한 해 경상수지 적자는 237억 달러에 달했다. 단기 외채가 전체 외채 가운데 차지하는 비중이 56%에 이르면서 금융시장의 불안감은 갈수록 커지고 있었던 것이다.

◇경상수지 적자에도 원화 상대적 강세= 가장 큰 문제는 경상수지 적자였다. 경상수지는 90년부터 21억8,000만 달러 적자로 반전되더니 96년에는 적자 규모가 237억 달러에 이르렀다. 94~96년 3년간 경상수지 누적적자 규모는 372억 달러로 96년말 외환보유고 332억 달러를 초과해 사실상 국가 부도 상태였다. 한마디로 전체 국민들이 달러를 들여와 흥청망청 쓰는 데 급급했다는 얘기다. 강만수 전 차관은 “한국 경제의 특성상 국제수지가 나쁘면 다른 지표가 아무 좋아도 병든 경제다”고 지적했다.

이 과정에서 지적하지 않을 수 없는 게 바로 원화의 상대적 강세와 ‘8% 단일관세율’이라는 최악의 정책조합이 결합했다는 점이다. 표를 의식한 정치권이 물가안정을 최우선 목표로 두면서 사치품이건, 원자재이건 똑 같은 관세율을 적용한 것. 결국 사치품, 원자재 가릴 것 없이 수입이 폭발적으로 늘어나기 시작했다. 원화 강세와 관세인하라는 두 가지 무기를 등에 업은 수입산 사치품이 시장을 뒤흔들면서 그렇지 않아도 빈약한 국내 소비재 산업은 걷잡을 수 없이 망가지기 시작했다. 수출 기업들도 고통을 받기는 마찬가지였다. 8% 단일관세율에 얽매여 꼭 필요한 원자재도 비싼 관세를 물고 수입할 수 밖에 없었기 때문이다. 이렇게 해서 우리나라의 무역적자는 눈덩이처럼 늘어나기만 했다.

엎친 데 덮친 격으로 외부 악재가 몰아쳤다. 수출 주력 품목인 반도체, 철강, 석유화학제품 등의 수출가격은 공급과잉으로 급격히 하락했다. 기업의 경쟁력도 크게 떨어졌다. 제조업의 매출액 대비 경상이익률은 0.99%에 불과했다. 차입금의 평균 이자율은 14.3%에 달했다. 기업이 이익을 내서 이자를 지급하는 것도 어려운 형편으로 몰렸다.

경상수지 적자 행진에도 불구하고 달러에 대한 경쟁국 통화에 대한 원화의 상대적인 강세는 이어졌다. 원화는 96년 8.2% 절하된 반면 600억 달러의 흑자를 낸 일본 엔화는 절하폭이 14.8%에 달했다. 원화가 엔화에 초강세를 유지하게 된 것. 그만큼 일본과 경쟁관계에 있던 자동차, 전자, 조선, 철강 등 주력 수출품의 경쟁력이 떨어졌다.

제2금융권이 기업 등에 대한 돈놀이에 열중하면서 단기 외채가 폭발적으로 증가한 것이 ‘원화의 상대적 강세’에 결정적인 역할을 했다. 장기외채가 90년 174억 달러에서 714억 달러로 늘어난 반면 단기외채는 같은 기간 143억 달러에서 930억 달러로 폭증하면서 때 아닌 달러 과잉 공급 상황이 연출됐다. 경상수지 적자 속에 원화가 경쟁국에 비해 상대적으로 고평가될 수 밖에 없는 상황이었다. 96년 사상 처음으로 단기 외채 규모가 장기 외채 규모를 추월하면서 전체 비중도 56.6%에 달했다. 이 때문에 97년 종합금융사 등 민간 부문에서 시작된 지불 위기는 순식간에 국가 부도 사태로 이어졌다.

◇신뢰의 게임에서 패배= 이처럼 국내외 경제 환경이 어려웠다면 외환위기는 필연적인 수순이었을까. 이에 대해 권순우 삼성경제연구소 수석연구원은 “이미 터진 이후에는 선택의 여지가 없었지만 96년 이전에 경제 개혁에 나섰더라면 외환위기를 피할 수도 있었을 것”이라고 말했다.

문제는 리더십과 신뢰였다. 국내외 사정이 급박하게 돌아가는 데도 정부는 잇따른 헛발질로 신뢰를 잃어갔다. 연초에는 ▦성장률 7.5% ▦물가 4.5% ▦경상수지 적자 60억 달러 등 세 마리 토끼를 모두 잡을 수 있다고 큰소리를 쳤다.

그러나 상황이 여의치 않게 돌아가자 96년 9월23일 “고비용ㆍ저효율 구조를 타개하기 위해 경쟁력을 10% 높이는 데 힘을 합쳐야 한다”는 정치성 구호를 외쳐댔다. 바로 옆에서 불이 났는데 ‘불이 나지 않도록 화재 시설을 보완해야 한다’고 주장하는 꼴이었다. 하지만 노동법 날치기 통과로 인한 대규모 사업 사태, 부실 금융기관 및 대기업의 구조조정 지연 등이 발생하면서 해외 자본은 외채 상환 능력에 의구심을 품기 시작했다.

이규성 전 부총리는 “거시경제의 건전성이나 외채상환 능력은 외환위기 발생의 필요조건이지만 충분조건은 아니다”며 “해외자본과의 신뢰의 게임에서 패배한 게 외환위기로 연결됐다”고 말했다.

특히 OECD 가입으로 인한 선진국 환상은 말 그대로 독이 됐다. 김우석 당시 재경원 국제금융국장(현 자산관리공사 사장)은 경상수지 적자에도 정부가 원화 절상을 용인한 이유에 대해 “지금 상황에서나 그렇게 말할 수 있다. 96년 OECD에 가입한 뒤 규제 완화가 큰 흐름이었는데 어떻게 외화 차입을 규제할 수 있었겠느냐”고 반문했다.

외환위기는 한국경제의 구조적인 취약성과 대외적인 악재에다 정부의 총체적인 리더십 부재가 상승 작용을 일으키며 96년에 이미 시작되고 있었던 것이다.

● 2006년은 '96년 닮은꼴'

금융권 단기외채 급증, 달갑지 않은 원화강세, 침체로 돌아선 경기

97년 경제위기의 전야인 96년은 2006년과도 참으로 많이 닮았다.

대선을 한 해 앞두면서 경제이슈에 정치논리가 결합되고 있다는 점부터 금융권의 단기외채가 급증하는 모습이나 침체로 돌아선 경기, 달갑지 않은 원화강세 등이 그 때나 지금이나 똑같이 되풀이되고 있다는 점이 그렇다.

가장 눈에 띄는 공통점은 단기외채가 빠른 속도로 늘었다는 점이다. 특히 올 10월까지의 은행권 외환차입은 10년 전 보다 그 증가속도가 가파르다. 10월까지 은행의 단기 차입은 388억 달러 규모로 이는 94년~96년의 211억 달러에 비해 1.8배에 달한다. 단기외채 비중도 96년 말이 56.6%였고 올 9월말 기준 47.3%에 이르렀다. 지난해 말 단기외채 비중이 31.3%에 불과했다는 점을 감안할 때 증가속도가 비정상적으로 빠름을 알 수 있다. 때문에 정부는 물론 연구기관 역시 이에 대해 경고를 하고 나섰다. 김현욱 KDI연구위원은 "단기외채의 빠른 증가는 외화 유동성위험을 높이고, 은행의 대출이 증가하면서 신용위험이 높아져 거시경제의 위험성도 함께 커진다"고 지적했다.

엔화에 대한 원화의 고평가 상태가 지속되고 있는 것도 비슷하다. 달러에 대한 원화의 환율은 올들어 7.8%나 절상됐다. 1월2일 달러 당 1,007원90전 하던 것이 12월22일 현재 928원50전으로 하락했다. 반면 달러에 대한 엔화 환율은 1월2일 117.75엔이던 것이 12월22일 118.71엔으로 오르면서 엔화 가치는 0.8%가 오히려 떨어졌다. 엔화와 원화의 반대행보는 결국 한국 제품의 경쟁력을 떨어트리고 있고, 특히 일본과 경쟁해야 하는 수출 업종의 비명은 날로 높아지고 있다. 지난 96년에도 상황은 비슷했다. 엔ㆍ달러 환율은 95년부터 96년까지 30.9% 오른 데 반해 원ㆍ달러 환율은 9.1% 상승하는 데 그쳤다. 원화의 가치가 엔화에 비해 상대적 고평가 상태가 유지된 것. 결국 당시에도 일본과의 경쟁관계에 있는 주력 수출품인 자동차, 전자, 조선, 철강 등이 경쟁력을 크게 잃으면서 경상수지의 적자폭이 확대됐다.

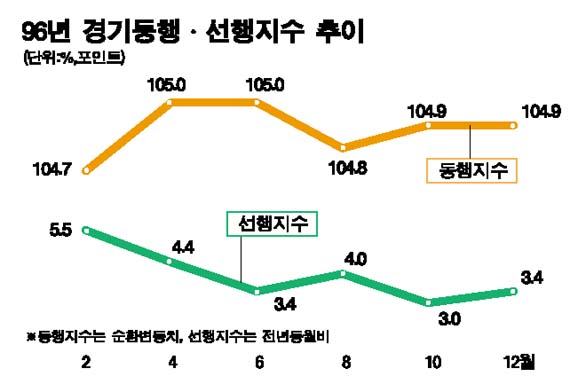

침체로 돌아선 경기흐름도 마찬가지다. 물론 올해 경기는 하락세로 돌아선 뒤 최근에는 다소 그 폭이 둔화된 모습을 보이고 있다. 그러나 여전히 위험요소는 안고 있다. 경제 펀더멘털의 급격한 변화가 발생하고 있지 않음에도 불구, 주택가격이 전국적으로 폭등하고 있는 모습이나 단기외채 급증, 가계ㆍ중소기업의 대출 급증, 북한의 핵문제, 미국 경제의 경착륙 가능성 등은 여전히 해결되지 않는 문제들이다. 더구나 내년 대선과 맞물리면서 경제보다는 정치논리가 우위에 선 모습도 96년을 연상시킨다. 부동산 가격을 잡기위한 정책버블을 연상시키는 마구잡이 대책이나 청와대가 중심이 된 정쟁격화 등은 '정치발 경제불안'의 대표적인 모습들이다.

입력시간 : 2006/12/26 17:21