|

|

# 캄보디아 프놈펜 시내에 위치한 소액대출금융회사인 '말리스' 지점. 우리은행이 지난해 인수한 이 회사의 영업장은 현지 주민들로 항상 북적인다. 평균 대출금액이 1,000달러선에 불과한 서민금융(마이크로파이낸스) 회사이지만 순이자마진(NIM)은 15%에 달하고 연체율이 0.2%에 불과한 알짜 회사다. 5년 내 투자금액 전액을 회수할 수 있을 것으로 추산될 정도다. 하지만 우리은행이 소액 서민금융업에 전념하기 위해 이 회사를 인수한 것은 아니다. 우리은행 고위관계자는 "궁극적으로 현지 은행으로 전환하거나 다른 인수합병(M&A)을 위한 사전 정지작업의 투자"라고 설명했다.

국내 금융회사들의 해외진출 공식이 달라졌다. 과거에는 국내 수출기업의 해외진출에 기댄 선진국 내 지사·상사 위주의 영업이 주였다. 국내 기업을 대상으로 하다 보니 파이 나눠 먹기식 영업에 불과해 성장은 정체됐다. 선진금융기법 습득이라는 명분까지 더해져 수익보다는 외형 확장을 위한 진출 쪽에 방점을 찍었다.

그러나 이제는 '현지의, 현지를 위한, 현지에 의한' 전략으로 해외 금융시장을 뚫고 있다. 현지인들 상대로 예대 영업을 펼치고 심지어 한국식 금융상품도 수출하고 있다. 지역도 성장성이 높은 아시아로 집중되고 있다. 무엇보다 실질적으로 돈을 벌기 위해 수익성을 극대화하는 방식으로 접근하고 있다. 글로벌 금융위기 이후 해외진출에 주춤했던 금융사들이 △현지화(Localize)△선택이 아닌 필수(Compulsory) △아시아(Aisa) △수익성 극대화(Largest Profit) 등 네 가지 진출공식으로 업그레이드된 해외시장 공략에 나서고 있다.

◇M&A 통한 진출로 빠른 현지화·리테일 뱅킹 추구=최근 국내 금융사들의 해외진출 방식 중 눈에 띄는 점은 M&A를 통한 경우가 잦아졌다는 것이다. 우리은행이 현지 소다라은행을 인수했으며 올해는 신한은행의 인도네시아 은행 인수가 결실을 볼 예정이다. 하나은행도 지난 2013년 미국 현지 교민은행인 BNB은행을 인수했다.

시중은행의 한 고위관계자는 "최근 은행들이 해외 M&A에 적극적인 이유는 은행 수장들이 지점을 통한 '점' 형태로 진출하는 것보다 인수를 통한 '면' 형태로 진출하는 게 훨씬 효과가 크다는 것을 지점장 시절에 깨달았기 때문"이라고 풀이했다.

M&A나 법인 설립을 통해 현지 영업 기반을 확보하는 전략은 국내 금융사들이 타깃 고객을 수정했기 때문이다. 기존에는 국내 기업을 대상으로 하는 기관영업 위주였으나 이제는 현지인을 상대로 한 리테일 영업이 주가 되고 있다. 해외에서의 영업 행태 변화는 현지 채용인력 증가로 이어졌다.

우리은행은 해외 직원 수가 3,423명(지난해 말 기준)으로 전체 직원(1만8,987명)의 18%에 달한다. 우리은행 직원 5명 중 1명이 외국인인 셈이다. 외환은행과 신한은행도 외국인 직원이 각각 1,962명(11.64%), 1,142명(13.11%)에 이른다. 베트남 영업을 강화하고 있는 한화생명은 현지법인 직원 250명 중 한국인은 3명에 불과하다. 이외에 베트남인 설계사는 수천명이다.

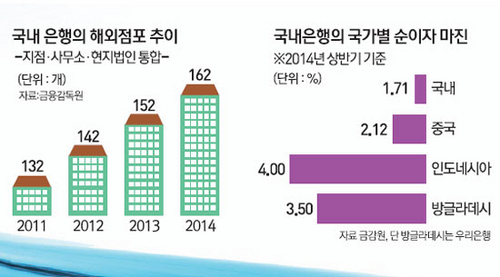

금융감독원에 따르면 지난해 러시아(외환), 인도네시아·캄보디아(우리), 미얀마(하나) 등 4개 법인을 포함해 총 10곳의 점포가 신설돼 올 들어 전 세계 34개국에 총 162개의 국내 은행의 해외점포가 운영 중이다.

국내 금융사들이 리테일 영업의 기반이 되고 있는 지점과 직원 수 확보에 열을 올리는 이유는 국내 기업 대상 해외영업이 진작부터 한계에 달했기 때문이다. 또 한때 열풍이 불었던 해외 투자금융(IB) 부문 진출도 글로벌 금융위기 이후 쓴맛을 보고 주춤한 상태다. 손태승 우리은행 부행장은 "한국 대기업들도 해외에서는 글로벌 은행들과 거래하는 상황에서 기존 해외영업 전략은 수명을 다했다"며 "이제 리테일 비즈니스가 글로벌 진출의 답"이라고 말했다.

◇해외 진출은 필수, 수익성 극대화 위해 아시아로=그동안 국내 금융사의 해외진출은 뉴욕·런던·홍콩·싱가포르 등 선진국에 방점이 찍혀 있었다. 하지만 최근 금융사들의 발길은 아시아로 몰리고 있다. 금감원에 따르면 지난해 9월 말 기준 국내 은행의 해외 점포 중 66.8%가 아시아 국가에 있다. 중국보다도 인도네시아·베트남·미얀마·캄보디아·필리핀 등 동남아시아가 우선순위다.

동남아시아 국가의 NIM이 보통 4~5%에 달하고 미얀마나 캄보디아와 같이 은행이 제대로 없는 나라는 마이크로파이낸스회사의 NIM이 20%에 달한다. 이런 국가들은 4~5년이면 투자금 전액을 뽑을 수 있어 수익성이 높다는 게 은행관계자의 설명이다. 우리은행 관계자는 "높은 성장잠재력을 갖춘 아시아 국가는 문화적으로도 연체를 죄악시한다는 점도 더할 나위 없는 진출 여건"이라고 말했다.

1997년과 2008년 두 번의 금융위기를 거치며 해외진출과 회군을 반복했던 국내 금융사들이 이번에는 과거와는 차원이 다른 절박한 심정으로 해외의 문을 두드리고 있다. 국내 은행의 경우 수익의 90%를 담당하는 NIM이 1.79%로 떨어진데다 각종 규제로 수수료 수입을 늘리기도 어렵다. 보험사들 역시 국내 인구성장이 정체되면서 신계약 건수가 정체 상태다.

국내 금융사들이 장기적인 투자 관점에서 뿐만 아니라 가시적인 실적을 올릴 수 있는 실속 있는 진출로 방향을 트는 것도 이 같은 배경에서다. 최근 한동우 신한금융지주 회장은 "올해 글로벌 사업에서 실질적 성과를 창출해낼 것"이라고 천명했다. 지난해 1억2,000만달러(8.7%)를 해외에서 벌어들인 신한은행은 올해는 글로벌 수익비중을 10%까지 늘릴 계획이다. 우리은행과 하나은행도 각각 15%, 20%의 목표를 제시했다.

김우진 금융연구원 연구위원은 "과거 해외진출 실패로 수업료를 지불했던 국내 금융회사들이 기존과는 달라진 전략으로 해외시장을 공략하면서 수익다변화 기반을 마련하는 전환기"라고 평가했다.