|

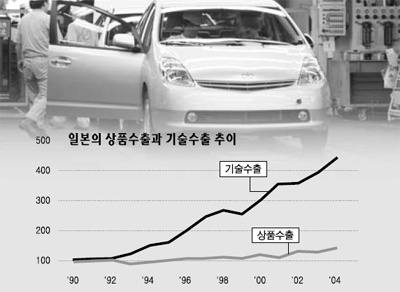

일왕(日王)의 거처 맞은편에 위치한 도쿄 내 관청가 치요다(千代田)구. 이곳에는 전세계에서 가장 많은 특허처리 건수를 자랑하는 일본 특허청(JPO)이 자리잡고 있다. 1,680명의 특허심사관은 연간 39만 건(2007년 기준)에 이르는 특허를 심사한다. 일본은 특허청 뿐 아니라 기업 역시 미국 특허등록 순위에서 10위 권에 캐논, 마쓰시타 전자, 도시바, 소니 등 4개 기업을 포진시킬 정도로 특허에 강한 면모를 보인다. 이런 일본이 국가경쟁력 강화를 위한 핵심전략으로 지식재산 강화를 천명하며, 시스템 구축에 팔을 걷어붙였다. 일본은 지난 6월 ‘지식재산추진계획 2008’을 발표, ‘세계를 목표로 한 지식재산 전략의 강화’에 나서기로 했다. 이를 위해 JPO는 지재권 정책 위원회를 구성해 종합적인 마스터플랜을 수립하는 중이다. ◇지식재산권 환경 5~10년 내 급변한다=2000년대 초부터 시작된 일본의 지재권 중심 정책은 이미 성과가 나타나고 있다. 일본은행에 따르면 일본의 기술무역수지는 90년에 비해 무려 500% 증가했다. 상품수출이 같은 기간 거의 제자리 걸음이었던 것과 비교하면 이제 일본은 ‘상품’이 아닌 ‘기술’을 수출해 먹고 산다는 것을 쉽게 알 수 있다. 일본의 이런 움직임은 전세계적 지재권 환경이 급속히 변하고 있는 탓도 있다. 지재권 분야에서 선진국과 후진국 간 양극화 현상이 심화되면서, 선진국은 고품질 특허를 강력히 보호하는 정책으로 속속 돌아서는 추세다. 미국(USPTO)은 낮은 품질의 특허가 오히려 기술혁신을 저해한다며 지난해에 ‘USPTO 5개년 전략계획’을 수립하는 한편, 지난 2006년부터는 매년 1,200명의 신규 심사관을 채용하며 심사품질을 제고하고 있다. 유럽(EPO)은 강한 특허 생산을 위해 국가간 업무협력을 확대하는 모습이다. EU이사회는 지난 6월 EU특허법원 구성에 대한 합의문을 제안했으며, 이에 앞서 5월자로 유럽에서의 특허획득 비용을 대폭 줄여줄 것으로 기대되는 런던협정을 발효했다. ◇지식재산이 곧 국력=JPO는 다양한 방법으로 특허심사의 품질을 제고하고 있다. 특허심사의 속도를 높이기 위해 도입한 ‘대화형 선행기술조사’가 좋은 예다. 선행기술조사에는 ‘납품형’과 ‘대화형’이 있는데, 납품형의 경우 조사기관이 단순히 보고서만 제출하는 데 반해, 대화형은 직접 대면해 구두로 설명, 심사관을 빠르고 정확하게 이해 시킬 수 있다. 요시다케 기하라 JPO 조정과장은 “납품형은 심사부담 경감효과가 20% 밖에 안 되는데 반해, 대화형은 50%의 효과가 있을 뿐 아니라 선행조사내용의 품질이 제고되는 효과도 나타났다”고 설명했다. JPO는 지난 4월에는 품질감리실을 별도로 설치, 특허출원 내용을 무작위로 뽑아 체크하고 있다. JPO의 정책 중 또 한 가지 주목할 부분은 일본기업의 해외출원에 대한 적극적인 독려다. 일본기업의 경우 전체 특허 중 23%가 해외출원 건이다. 이는 미국이 50% 수준인 것과 비교하면 아직 턱없이 낮다는 게 JPO 관계자들의 설명이다. 브릭스(BRICS) 등 전략적 국가에 해외출원을 확대, 특허를 통해 시장선점에 나서야 미래의 먹거리를 확보할 수 있다는 것이다. ◇지식재산 주도국으로 변모해야=우리나라는 유엔 산하 세계지식재산권기구(WIPO)가 개도국의 롤 모델로 선정할 만큼, 짧은 시간에 특허출원 수가 급증한 동시에 경제발전을 이룬 국가로 꼽힌다. 하지만 지금까지 미국, 일본, 유럽 중심의 G3 체제에서 우리나라는 지식재산 주변국에 머물러 있었다. 우리나라와 중국을 포함한 G5체제로의 전환기를 앞둔 지금, 주도적 역할을 해야 한다는 지적이 나오는 것도 이런 맥락 때문이다. G5체제가 확립될 경우, 국내기업은 해외에서 신속한 특허획득이 가능할 뿐 아니라 막대한 해외출원ㆍ등록 비용을 절감하는 효과 또한 누릴 수 있다. ‘특허 지형’을 읽은 국내기업의 해외활동 경쟁력이 한층 강화되는 것이다. 조재신 특허청 일본주재관은 “일본은 말레이시아 동남아 국가에 주재관을 파견하고, 특허청 내 아프리카 담당자를 따로 둘 만큼 일본 지식재산권 시스템의 전세계 확산에 적극적이다”라며 “5년, 10년 앞을 내다보고 한국의 특허시스템을 미래 진출국가에 확산시킨다면 국내기업의 해외진출이 훨씬 수월해질 것”이라고 말했다.

|

요시다케 기하라 일본 특허청 조정과장 “기술무역수지 흑자를 위해선 특허심사의 질을 높이고 해외출원 비율을 높이는 것이 중요합니다.” 요시다케 기하라(木原美武ㆍ사진) 일본 특허청 조정과장은 “일본특허청은 특허심사의 질과 양을 동시에 추구해왔다”며 “속도도 중요하지만 권리 안정화를 위한 질도 매우 중요하다”고 말했다. 그는 이어 “해외출원 비율을 늘이기 위해 기업의 해외출원을 적극 유도하고 있다”며 “특허의 신속한 권리화를 통해 기술흑자에 기여할 수 있기 때문”이라고 말했다. -일본은 한국(10개월)에 비해 특허심사기간이 26개월이나 걸린다. ▦특허심사처리 신속화를 위해 정규직 외에도 임기직 심사관 제도를 운영하고 있다. 임기직 심사관은 기업출신이나 박사급 연구인력으로, 5년 주기로 계약한다. 올해 정규직은 1,190명, 임기직은 490명이다. 또 선행기술조사의 아웃소싱을 확대해 심사부담도 줄였다. 지난해의 경우 32만건 중 21만건을 아웃소싱 했다. -한국은 특허출원이 많지만, 기술적자를 면치 못한다. 일본은 흑자규모가 급증하는데. ▦해외에서 유입되는 돈이 늘고 있긴 하다. 하지만 내용을 들여다보면 외국기업이 아닌 해외에 진출한 일본기업이 돈을 내고 있다는 게 요즘 일본의 고민이다. -한국은 특허심사품질 제고를 위해 일본 ‘F-term’와 같은 한국형 기술분류체계를 만드는 방안을 검토중이다. ▦작업이 쉽진 않을 것이다. 새로운 시스템을 만드는 것으로 끝나는 게 아니라, 과거문헌을 모두 새 시스템에 맞춰 분류하는 작업이 만만치 않다. 기존에 나와있는 일본의 ‘F-term’을 사용하는 게 더 편리할 것이다. |