|

|

|

대부분 은퇴후 떠밀린 창업… 과당 경쟁에 매출·소득 '뚝'

대출로 연명하다 결국 접어

매년 84만명 폐업-창업 반복… 연착륙 위한 제도보완 시급

중견기업 부장이던 김성진(가명·54)씨는 20년 넘게 다니던 회사에서 명예퇴직한 뒤 세종시에 치킨집을 열었다. 노후자금과 자식들 결혼을 생각하면 손을 놓고 있을 수 없었기 때문이다. '설마 망하기야 하겠느냐'는 막연한 낙관도 있었다. 퇴직금 8,000만원에 1억원 넘는 대출을 받아 겨우 보증금과 인테리어비 등을 마련했지만 결과는 참담했다. 500m 반경에 치킨집이 10여개나 우후죽순 들어선 것이 결정타였다. 김씨는 "한 달에 100만원 매출을 기대하기도 어려워 임대료와 재료비를 마련하려면 고금리 대출이라도 받아야 한다"며 한숨지었다.

김씨 사례는 우리 경제의 우울한 단면이다. 최근 1955~1963년생인 베이비붐 세대의 은퇴, 일자리 부족 등으로 창업시장에 활기가 도는 듯하지만 설익은 창업이 오히려 중산층의 기반을 허무는 독이 되고 있다. 일자리를 잃은 뒤 생계 마련을 위해 뛰어든 50대 이상의 창업은 급증세다.

통계청에 따르면 지난 2007년 289만명이었던 50세 이상 자영업자 수는 2013년 328만명으로 불었다. 50세 미만 자영업자 수가 324만명에서 246만명으로 줄어든 것과는 대조적이다. 그 결과 50세 이상이 전체 자영업자에서 차지하는 비중은 2013년 57.1%로 6년 새 10%포인트 늘었다. 자영업자 10명 중 6명 가까이가 50대 이상이라는 얘기다. 중장년층이 창업했다 낭패를 보면 재기 자체가 어려워 곧바로 빈곤층으로 전락할 가능성이 크다. 김광석 현대경제연구원 선임연구원은 "재취업 일자리가 없는 은퇴자들이 생계비 마련을 위해 어쩔 수 없이 창업에 매달리는 비자발적 창업이 대부분이라 실패 확률이 더 높다"고 말했다.

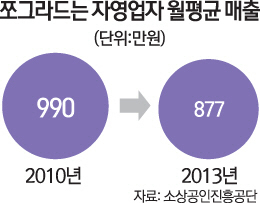

자영업자들의 소득은 과당경쟁 등으로 이미 추락하고 있다. 자영업자 월평균 매출은 2010년 990만원에서 2013년 877만원으로 3년 새 113만원이 줄었다. 연간 매출로는 1,356만원이 쪼그라들어 연소득도 4,397만원으로 임금 근로자 가구 평균(4,707만원)을 밑돈다. 김 연구원은 "자영업의 특징상 수익이 중동호흡기증후군(MERS·메르스), 세월호 사태 등 외부 충격에 따라 들쭉날쭉한데다 임차료·인건비·재료비 등 기본 운영자금은 여전히 고비용이라 생존 자체가 버겁다"며 "고금리 대출로 연명하다가 결국 폐업하는 악순환이 계속되고 있다"고 설명했다. 임진 한국금융연구원 연구위원도 "미국발 금리 인상이 현실화되면 자영업자의 원리금 상환에 과부하가 걸릴 수 있다"고 우려했다.

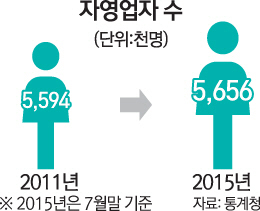

경기 부진이 계속될 경우 사업자금으로 돌려쓸 요량으로 주택을 담보로 돈을 빌렸던 자영업자들이 집마저 경매에 넘겨야 하는 사태가 급증할 가능성도 한층 커진다. 하지만 정부의 자영업자 정책의 초점은 여전히 신규 창업 유도에만 맞춰져 있다. 창업 실패를 낮추기 위한 교육 및 금융 등 제반 인프라 구축이 미흡하고 창업 이후 실패자의 재기 등을 돕는 시스템 작동도 제대로 되지 않고 있다. 국세청에 따르면 자영업 폐업자는 매년 84만명에 이른다. 전체 자영업자가 565만명대로 변동이 거의 없음을 감안하면 폐업 이후에도 창업 재도전에 나서는 사람들이 그만큼 많다는 의미다.

하지만 소상공인 지원을 위한 '소상공인진흥기금' 가운데 창업 재도전과 업종 전환에 쓰인 자금은 전체의 3.4%에 그친다. 반면 창업 초기와 성장단계에 지원되는 자금은 전체 지원금의 81%에 달해 정책 불균형이 심하다. 전인우 중소기업연구원 선임연구위원은 "한계 자영업자의 연착륙을 도와야 한다"며 "생계형 위주의 자영업 생태계 혁신을 위한 컨설팅, 교육 확대를 통해 기업가정신 제고는 물론 자발적인 퇴출지원을 강화하고 폐업에 대한 공제제도, 업종전환을 위한 컨설팅 등에도 나서야 한다"고 말했다.

/특별취재팀=김정곤 차장(팀장), 최형욱 뉴욕특파원, 이상훈·이연선 차장, 박홍용·구경우·김상훈·이태규·조민규 기자