홈

산업

산업일반

[애플을 넘어] <5·끝> 제로섬인가 시너지인가

입력2011.08.04 17:31:13

수정

2011.08.04 17:31:13

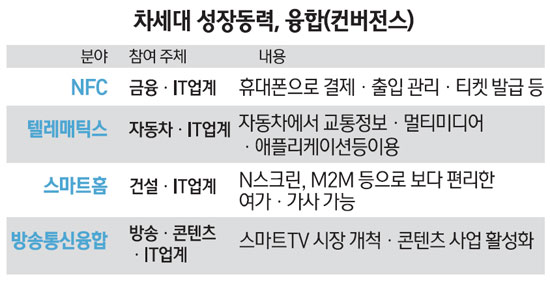

■ 창간기획<br>'파이' 싸움보다 컨버전스로 새로운 서비스·플랫폼 창출 나서야<br>국내 IT기반 최고 수준… 장점 살려 연대·융합땐 '애플 극복'도 시간문제<br>정부 소모적 경쟁 조정 컨버전스 토양 조성 등 '판' 만드는 역할도 중요

"제로섬일지 시너지일지를 생각해야 합니다. 하지만 우리나라 기업들은 통상 제로섬을 걱정하지요." 우리나라의 이종산업 간 융합(컨버전스) 사업에 대한 한 업계 관계자의 이야기다. 컨버전스에 참여하는 주체들이 시너지 효과를 낼 전략을 고민하기보다 어떻게 주도권을 잡고 더 많은 파이를 차지할지를 고민하는 데 급급하다는 뼈아픈 비판이다.

애플을 넘어서기 위해서는 국내 업체들이 연대와 융합을 이뤄야 한다고 강조하는 사람들이 많다. 세계 최고 수준의 정보기술(IT) 제조기업과 통신망 업체, 포털 등 국내 IT 기반이 탄탄하기 때문에 이들이 각각의 강점을 살려 적극적으로 연대와 융합에 나설 경우 애플을 극복할 수 있을 것이라는 지적이다. 특히 애플이 진출하지 않은 시장을 노려 '컨버전스'로 새로운 서비스와 플랫폼을 창출해야 한다고 강조한다.

그러나 국내 기업들 사이의 연대와 융합은 아직 초보적인 수준이다. 연대와 융합이라는 대의에는 박수를 치면서도 막상 구체적인 사업 프로젝트를 수행할 때는 주도권 다툼에 급급한 사례가 많다는 게 업계 관계자들의 지적이다. 시너지를 통한 새로운 시장 창출, '윈윈'에 대한 기대감보다 자사의 기존 시장을 빼앗길지도 모른다는 제로섬 게임 논리가 여전히 득세한다고 업계 관계자들은 지적한다.

SK텔레콤 관계자는 "기아자동차와 텔레매틱스 상용화에 협력하기로 했지만 상대편에서 논의를 진척시킬 의지를 나타내지 않아 사실상 중단한 상태"라고 밝혔다. 텔레매틱스는 한마디로 IT와 자동차의 컨버전스다. 자동차가 단순한 운송수단을 벗어나 다양한 정보와 엔터테인먼트를 이용할 수 있는 공간으로 변신하게 된다. 업계 관계자는 "자동차 업체들이 이동통신사와 협력하기보다는 독자적으로 하려는 경향이 있다"며 "하지만 생소한 분야에 손을 대다 보니 아무리 개발자를 따로 뽑아서 해도 드라이브가 잘 걸리지 않는다"고 전했다.

최근 전세계적으로 화두가 되고 있는 근거리무선통신(NFC)도 업계의 기싸움 때문에 먼 길을 돌아가야 했던 대표적 사례다. NFC란 휴대폰에 신용카드 칩 등을 넣어 모바일 결제가 가능하도록 하는 시스템이다. 방송통신위원회와 이동통신사ㆍ카드사 등은 지난 3월 '그랜드 NFC 얼라이언스'라는 협의체를 만들고 올해 말부터 본격적으로 NFC 인프라 구축에 함께 나설 계획이라고 밝혔다. 하지만 이 같은 프로젝트는 이미 2000년대 초 추진된 적이 있다. 당시에도 이동통신사와 금융업계가 공동으로 모바일 결제 인프라 구축을 논의했지만 주도권 다툼으로 흐지부지됐다. 이통사들이 신용카드시장을 모두 장악할 것이라는 카드업계의 두려움으로 결국 연대가 무산됐다. 이때 기싸움 대신 일단 시장을 키우는 방향으로 논의가 진행됐다면 우리나라는 지금 NFC의 종주국이 됐을 수도 있다.

올해는 이통업계와 금융업계가 다시 힘을 모으기로 했지만 여전히 똑같은 문제가 발생할 수 있는 상황이다. KT 관계자는 "NFC용 결제 단말기부터 시작해 인프라를 구축하는 데 누가 비용을 댈지, 어떻게 가맹점을 확보할지를 두고 여전히 각 업계의 입장이 다른 상태"라고 전했다. 타협점을 찾지 못할 경우 대형할인점 중에서도 A점포에서만, 그것도 B카드로만 NFC 결제가 가능한 상황이 몇 년이고 지속될 수 있다. 이용자로서는 이런 '반쪽짜리 서비스'를 이용할 이유가 없다. 전세계가 NFC에 눈독을 들이는 사이 우리나라는 이 시장을 놓치거나 뒤늦게 출발하게 되는 셈이다.

음성통신과 데이터통신의 컨버전스인 모바일인터넷전화(mVoIP) 역시 현재 신생 개발사들과 이동통신사 간에 갈등양상을 보이고 있다. 이용자들은 기존 음성통화에 비해 저렴하게 전화를 주고받을 수 있는 mVoIP에 열광했지만 이동통신사들은 mVoIP가 이동통신망을 무단으로 쓰고 있다며 mVoIP 이용에 제동을 걸었다. 카카오톡이나 마이피플 같은 메시지 애플리케이션도 같은 이유로 논란의 중심에 섰다.

방송과 통신 간 컨버전스에 관해서도 아쉬움을 드러내는 목소리가 높다. 이미 방송과 이동통신의 컨버전스 상품이었던 위성DMB가 수년 전 지상파 방송사와의 밥그릇 싸움으로 무너졌다. 한 관계자는 "당시 지상파 방송사가 위성DMB 업체와도 손을 잡았더라면 위성DMB는 이용자의 저변을 넓히고 방송사는 콘텐츠 유통로를 확대할 수 있었을 것"이라고 말했다. 근시안적인 판단으로 윈윈의 기회를 놓쳤다는 이야기다.

한 이동통신 업계 관계자는 "애플은 누구나 이득을 볼 수 있는 체계를 만들어놓았다"라며 "공정하게 혜택을 나눌 방안을 고민하면 협력이 더 쉬워질 것"이라고 설명했다. 이 관계자는 또 "대기업과 중소기업이 손을 잡을 경우 대기업이 이윤을 더 갖는 구조로 시작하는 경우가 많다"며 "이 같은 인식부터 고쳐야 할 것"이라고 비판했다. 또 다른 관계자는 "시장을 만들기도 전에 과실부터 따먹으려 하기보다는 컨버전스를 위한 토양을 만들어야 한다"고 지적했다.

이 과정에서 '판'을 만들어주는 정부의 역할도 중요하다는 지적이다. 양청삼 방통위 스마트TV전략팀장은 "국가가 직접 투자하는 게 아닌 이상 기업들 간의 협력에는 충돌이 있을 수밖에 없다"며 "불확실성이 큰 산업발달 초기 단계에서 정부가 조정자로 나서 소모적인 경쟁을 막고 에코시스템을 조성해줘야 한다"고 말했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>