|

관료와 권력기관의 속성은 역시 변함이 없는 듯하다.

금융위원회와 금융감독원이 금융감독체계 개편과 맞물려 권한다툼을 하고 있는 뒤편에서 몸집 불리기를 하는 조짐이 보이고 있다. 두 기관은 금융회사의 건전성 감독과 소비자 보호를 위한 일이라고 항변하지만 중복되거나 불필요한 조직 키우기라는 반론도 만만찮다. 금융 당국의 한 임원은 "(금융감독체계 개편을 둘러싼) 이번 논란도 귀찮은 일은 서로 내 것이 아니라고 하고 필요하거나 힘이 있는 일은 자기가 하려는 싸움일 뿐"이라고 비판했다.

◇급속도로 몸 불리는 금융위=30일 금융 당국에 따르면 금융위는 최근 안전행정부와 금융소비자기획단 발족 협의를 마쳤다. 기한은 일단 1년 한시 조직으로 했다. 금융위의 한 관계자는 "소비자 보호가 강화되고 별도 조직이 생기면서 금융위에도 이를 전담할 조직이 필요하다"고 설명했다.

그러나 소비자 관행 개선은 금감원이 하던 업무여서 중복된다는 지적이 나온다. 금융계의 한 관계자는 "이미 금감원에서 업권별로 잘못된 관행 개선과 민원 줄이기에 나서고 있는데 금융위에서 비슷한 업무를 주문해 난감하다"고 말했다.

일각에서는 과거 금융감독위원회 시절 한시 조직이었던 구조개혁기획단을 떠올린다. 한시 조직으로 출발했지만 사실상 상설화된 업무로 남는다는 것이다.

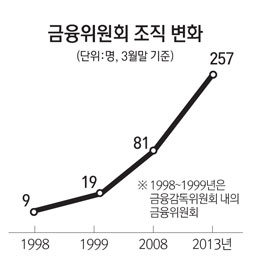

사실 금융위는 전신인 금감위가 생긴 1998년부터 급속도로 몸집을 불려왔다. 외환위기 이후 생긴 금감위는 당초 공무원이 아닌 반민반관의 조직이었고 지금의 금융위는 금감위 내 9명으로 구성된 행정위원회였다. 지금 금융위원장과 마찬가지로 금감위원장은 관치 폐해를 방지하기 위해 단독으로 집행할 수 있는 장관이 아닌 협의체 조직의 수장 자격이었다. 당시 국회는 이런 이유로 공무원의 임용을 금지했고 공무원 조직이 될 수 있는 사무국도 두지 않았다. 그러나 출범 일년도 안돼 정부는 공무원 임용 금지 규정을 삭제했고 당시 관료로 구성된 10명 규모의 사무국이 생겼다. 당시 국회에서는 여야 할 것 없이 정부의 조직 늘리기라고 비판했다. 그러나 정부는 처음에는 관보게재 등 실무업무를 위해, 나중에는 금감원의 무소불위 권력을 통제한다는 명분으로 부서를 늘렸다.

이후 금융위와 금감원으로 분리된 2008년 금융위는 81명으로 늘었고 현재는 250명가량으로 불어났다. 감독체계 개선안이 그대로 통과한다면 금감원의 제재권까지 갖게 돼 이를 전담할 조직이 추가될 것으로 전망된다.

◇갈수록 권한 커진 금감원=금융소비자보호원과 둘로 나뉠 금감원도 조직이 커지는 것은 마찬가지다. 감독체계 개선안 중 하나인 금융소보원 신설이 확정되면 기존 금감원의 소비자 보호 조직인력과 예산이 금융소보원으로 나뉜다. 별개 조직이 되면 이에 따른 사무처 조직을 신설해야 한다는 게 당국의 입장이다. 금감원 출신의 한 관계자는 "금감원이 조직 쪼개기라며 반발하고 있지만 승진적체로 누적된 인원이 금융소보원으로 갈 수 있기 때문에 감독체계가 어떻게 되든지 금감원은 승자"라고 꼬집었다.

실제로 금감원 내부에서는 민원이 많은 금융소보원을 기피하는 풍조가 많지만 정부 차원에서 밀고 있는 금융소보원에 가면 승진이 빠르다며 기대하는 직원도 있다.

그러나 금융소보원 신설에 따르는 논란은 여전하다. 특히 금감원이 건전성 감독을 명분으로 금융회사로부터 받는 분담금을 금융소보원에 주는 것은 부적절하다는 의견이 나온다. 현재도 금감원은 금융회사 분담금으로 고액 연봉을 받고 있다. 지난해 금감원 직원의 연봉은 평균 9,196만원이다. 이는 금융위 산하 9개 금융공기업 평균인 8,700만원을 웃도는 규모다.