홈

경제·금융

경제·금융일반

대륙붕 개발 中·日과 해양경계 획정이 최대 변수

입력2006.06.18 17:20:37

수정

2006.06.18 17:20:37

개발성공땐 생산물 70%이상 산유국에 귀속<br>경제성은 물론 에너지 안보 측면서도 중요<br>EEZ협상 타결돼야 가속도…"적극 대처 필요"

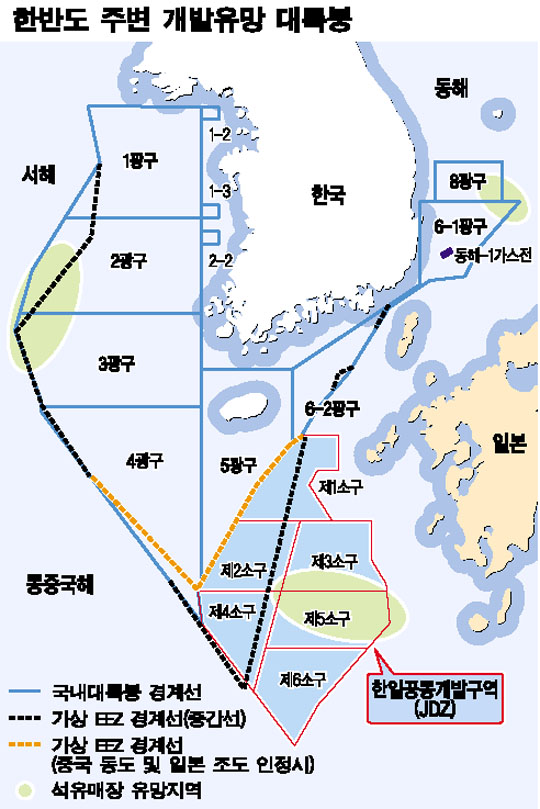

한반도 주변 대륙붕 개발의 최대 관건은 한ㆍ중ㆍ일 3국의 해양 경계선 획정이다.

국제유가 급등으로 대륙붕의 경제성이 높아졌고 한반도 주변 대륙붕의 석유ㆍ가스 등 매장 가능성이 확인됐다. 정부와 석유공사도 그동안 축적한 방대한 자료와 첨단기술을 대륙붕 개발에 적극적으로 주입하고 있다. 하지만 중국과 일본이 국익 극대화를 추구하면서 배타적경제수역(EEZ) 설정에 소극적이고 이 때문에 대륙붕 개발도 차질을 빚을 수 있다는 분석이다.

◇대륙붕 개발타당성 커져=지난 60년대 후반 미국 해군 부설 해양연구소의 기초탐사 등으로 시작된 한반도 주변 대륙붕 개발은 70년부터 본격화됐다. 초기에는 외국계 석유회사의 관심이 커 지난해 말까지 이들이 국내 대륙붕 개발에 쏟아부은 투자비는 1억3,800만달러에 달한다. 총 투자비(4억2,600만달러)의 3분의1가량이다. 국내외 탐사는 대륙붕의 개괄적 지질구조를 규명하고 울릉ㆍ제주ㆍ황해 등 대규모 퇴적분지 3개를 확인했지만 경제성 있는 유전발견까지는 이르지 못했다.

그러나 유전개발 기술이 고도로 발달하고 고유가가 기승을 부리면서 축적된 대륙붕 탐사자료는 새롭게 조명받고 있다. 99년부터 개발이 시작돼 2004년 9월 상업생산에 들어간 동해-1 가스전(6-1광구 고래5구조) 역시 과거부터 주변지역에 대한 꾸준한 탐사가 있었기에 가능했다. 호주 우드사이드사가 조만간 탐사에 나설 8광구 역시 울릉도 남쪽으로 동해 가스전이나 과거 소규모 가스매장이 확인됐던 지역들이 위치해 있는 울릉분지다. 유전개발 컨설팅업체 관계자는 “울릉분지의 심해는 석유매장 가능성이 있지만 개발비용이 너무 커 관심지역에서 배제됐었다”며 “유가가 최근 3년 사이 3배가량 오르면서 개발타당성이 크게 호전된 것”이라고 말했다.

정세균 산업자원부 장관이 5월 말 일본 측에 남해 7광구의 한일 공동개발구역에서 유전개발을 추진하자고 전격 제의한 것도 고유가로 대륙붕 개발의 경제적 가치가 크게 오른 것이 주요 이유 중 하나였다. 최병구 석유공사 국내탐사팀장은 “최근 해외유전의 탐사 초기 사이닝 보너스만 수천만달러에서 수억달러에 이르고 개발에 성공해도 생산물의 70% 이상이 산유국에 귀속된다”며 “투자비와 생산물 대부분이 우리 경제에 돌아오기 때문에 국내 대륙붕 개발은 경제성뿐 아니라 에너지 안보 측면에서도 매우 중요하다”고 설명했다.

◇한ㆍ중ㆍ일 해양경계 논란=대륙붕 개발은 남ㆍ동해는 일본과, 서해는 중국과의 해양경계 획정이 변수로 등장하고 있다. 정 장관이 일본 측에 공동개발을 추진하자고 제의한 남해 7광구 공동개발구역의 일부 지역은 석유매장 가능성이 높지만 일본 측은 개발 참여에 미온적인 것으로 알려졌다. 지질자원연구원의 한 관계자는 “일본 측은 공동개발구역의 석유매장 유망지역이 향후 자국 수역에 포함될 가능성이 높다고 보고 지연작전을 펴고 있다”고 분석했다. 동해 역시 일본이 독도를 자국 영토라고 억지 주장을 펴 EEZ 협상이 난항을 겪으면서 울릉도를 중심으로 남측 영해의 대륙붕만 탐사활동이 가능한 상황이다.

서해 대륙붕 경계를 둘러싼 중국과의 EEZ 협상 역시 수년째 진전이 없어 유전개발을 가로막고 있다. UN 해양법상 EEZ는 영해기선에서 200해리이나 한중간 서해의 폭이 150~350해리에 불과해 양국간 합의는 불가피하다. 정부 관계자는 “우리 측은 중간선을 주장하지만 중국측은 대륙붕의 육지연장설을 주장하며 더 넓은 구역을 자신들의 영역으로 포함하기를 원해 협상이 진척되지 않고 있다”고 지적했다. 강주명 서울대 교수는 “한ㆍ중ㆍ일간 해상경계에 대한 논란이 해결되면 대륙붕 개발은 급물살을 탈 것”이라며 “정부가 이 문제에 적극적으로 대처할 필요가 있다”고 말했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>