54세·재직기간 30년<br>평균연봉 2억원… 기업CEO급 대접<br>실적부담감에 하루하루가 '외줄타기'

“몸이 열 개라도 부족할 지경입니다. 하루에 5~6개의 회의에 참석하고 회의자료를 준비하고 업무 추진 상황을 점검하다 보면 하루 24시간도 모자랍니다.”

은행원이라면 부행장을 하고 싶어한다. 한자리에 불과한 행장은 어려울 것 같고 여러 자리가 있는 부행장은 그나마 열심히 하면 가능한 것처럼 여겨진다. 하지만 국민ㆍ신한ㆍ우리 등 국내 3대 은행의 부행장 수는 모두 39명으로 전체행원 5만1,000명의 0.07%에 불과하다. 3대 은행 부행장의 관할 직원은 평균 1,300여명에 이른다.

바늘구멍처럼 들어가기 어려운 자리인 만큼 부행장은 늘 외롭고 고달프다.

어느 영업담당 부행장은 “하루의 절반을 길거리에서 보낸다”면서 “차를 타고 하루에 4~5개 지점을 돌아도 1년에 전국을 다 돌아보지 못한다”고 실토했다. 다른 시중은행의 부행장은 “한달에 8~10일이 휴일이지만 각종 세미나에 부서 단합대회, 골프 접대 등으로 집에서 쉬는 날은 하루 이틀에 불과하다”고 말했다.

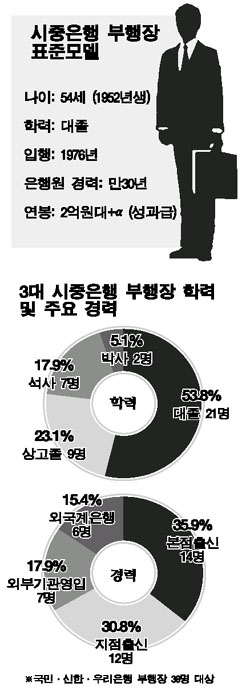

그러면 은행 부행장의 평균 모습은 어떨까. 본지가 3대 시중은행 부행장을 조사한 결과 표준모델은 지난 52년 출생해 24세인 76년에 대학을 졸업하고 은행에 첫발을 내디뎌 30년간 은행에 몸담은 뱅커다. 국민은행에는 40대 부행장 3명이 근무하지만 대부분 부행장은 50대다. 은행별로는 신한은행이 평균 재직기간 28년, 우리은행과 국민은행은 각각 31년과 33년 만에 부행장이 된 것으로 조사됐다.

39명의 부행장 가운데 53.8%인 21명이 대졸 학력 소지자다. 특이한 점은 고졸 출신 부행장이 9명으로 전체의 23.1%에 달한다는 점이다. 70년대 어려웠던 시절에 머리가 좋지만 가정형편이 어려워 상고를 졸업하고 안정된 직장을 찾은 은행원들이 성공해 부행장까지 오른 것이다.

부행장들의 경력은 은행별로 뚜렷한 차이를 보인다. 외국계 은행 출신인 강정원 행장의 국민은행은 대학 교수나 외국 은행 경험자가 15명 가운데 절반이 넘는 8명에 달하고 있다. 신한은행은 상고 출신 부행장이 4명이며 우리은행은 부행장 12명 가운데 10명이 대졸 출신으로 평균적인 모델에 가까웠다.

본ㆍ지점 경력은 별반 차이가 없었다. 14명이 재직기간의 절반 이상을 본점에서 근무했으며 지점장으로 잔뼈가 굵은 부행장도 12명에 이른다. 재정경제부나 증권사ㆍ회계법인 등 외부기관에서 경력을 쌓고 부행장이 된 경우도 7명이고 6명은 외국계 은행 출신이다.

부행장에 대한 예우는 일반 제조업체 최고경영자(CEO)에 조금도 뒤떨어지지 않는다. 국민은행 부행장의 연봉은 평균 2억7,000만원에 이르고 신한과 우리은행의 연봉도 2억원이 넘는다. 여기에다 스톡옵션을 비롯해 경영성과에 따른 성과급을 추가로 받기 때문에 부행장들이 받는 월급봉투는 두툼한 편이다. 은행에서 업무능력을 인정받았기 때문에 퇴임 후 다른 금융기관이나 기업체의 임원으로 스카우트되기 쉬운 장점도 있다.

부행장에게는 2,700㏄급 오피러스나 TG그랜저 차량이 기사와 함께 제공되며 전문비서가 딸린 10~15평의 집무실에서 근무한다. 은행장 권한의 상당 부분이 이양돼 사실상 관할 부문의 예산과 인사 등 실권을 모두 쥐고 있는 것도 요즘 부행장들의 모습이다.

이런 화려한 외형에도 불구, 부행장들에게는 남모르는 애환도 많다. 그들은 임기 2년에 중임도 가능하지만 실적이 나오지 않으면 언제 잘릴지 모르는 불안감 속에서 산다. 한 부행장은 “1년 단위로 영업실적을 평가하기 때문에 부행장에 오르면 곧 은행을 떠날 준비를 해야 한다는 신호”라고 자평했다. 업무 과로에 지병을 얻은 경우도 있다. 당뇨로 고생하는 한 시중은행 부행장은 “기관영업을 하다 보니 치명적인 술자리가 매일 이어지고 있다”면서 “하지만 밤늦게라도 운동을 해서 혈당치를 떨어뜨리고 있다”고 말했다.