홈

산업

산업일반

건설사 '융통어음' 협력업체 자금줄 옥죄는 뇌관으로

입력2010.04.20 18:02:44

수정

2010.04.20 18:02:44

■ 경기 훈풍에도 中企는 '어음 공포'<br>모기업·1차 벤더들 요구에 '울며 겨자 먹기'로 수용<br>전자어음은 신용도 크게 따져 2금융권 등서도 할인 힘들어<br>"경쟁력 확보·거래처 다변화로 현금결제 확대가 현실적 대안"

대구에 위치한 건자재업체 K사의 사장은 최근 '울며 겨자 먹기'로 금융권에서 1억원가량 어음할인을 받았다. 모기업인 지역 중견 건설업체가 건설경기 악화로 자금난에 시달리면서 K사에 어음할인을 부탁했기 때문이다. 마침 어음할인 한도에 여유가 있어 할인을 받는 데 큰 어려움은 없었지만 업계에서 돌고 있는 모기업의 부도설 때문에 이 사장은 연일 연쇄 부도의 공포에 시달리고 있다.

K사 사장은 "건설경기가 크게 위축되면서 건설업체들이 유동성 확보를 위해 '융통어음'을 발행하고 있다"며 "회사의 재무건전성을 고려하면 수용할 수 없는 일이지만 모기업의 부탁이니 안 들어줄 수도 없었다"고 토로했다.

금융위기 이후 빠르게 늘어나고 있는 장기어음과 융통어음이 가뜩이나 열악한 중소 제조업계의 자금사정을 한층 악화시키는 요인으로 부상하고 있다.

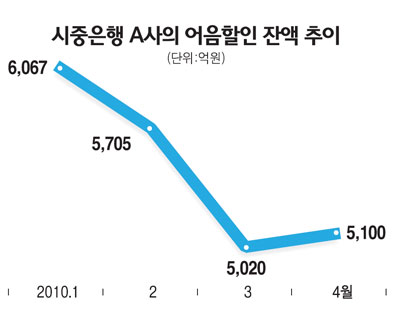

현재 시중 은행권의 어음할인 잔액 현황을 살펴보면 연초 이후 어음발행 규모에는 큰 변동이 없다. 국내 한 시중은행의 집계에 따르면 연초 6,067억원이었던 할인어음 잔액 현황이 2월 이후로는 5,100억~5,700억원 수준으로 소폭 감소 내지 진정세를 보이고 있다.

문제는 과거 2~3개월 만기가 일반적이었다면 금융위기 이후로는 최소 4개월에서 최대 6개월짜리 장기어음이 일반화되고 있다는 점이다. 경기는 회복세에 있지만 리스크 관리 차원에서 모기업과 1차 벤더들이 일단 현금을 쌓아두려 하기 때문이다. 기업은행 조사에 따르면 금융위기를 전후해 3개월 초과 어음 비중은 기존 10%에서 30%까지 늘어났다.

이렇게 어음결제 기간이 늦춰지면 중소기업의 자금난은 가중될 수밖에 없다. 어음할인 한도가 꽉 찬 기업일 경우 은행에서 신용대출을 받아 운영자금을 마련하거나 이마저 여의치 않은 기업들은 고금리의 제2 금융권이나 사채시장으로까지 내몰릴 수밖에 없다.

게다가 최근에는 물품을 공급한 후에도 어음 지급기간을 한두 달 늦추거나 늦어진 만기만큼 이자놀이는 하는 기업까지 등장했다고 중소업체들은 볼멘소리를 하고 있다.

건설업계에서는 K사의 경우와 같은 '융통어음'도 골칫거리다. 융통어음이란 모기업인 건설업체가 유동성을 확보하기 위해 실제 상거래 없이 거래 중소기업에 어음을 발행하고 중소기업은 금융권에서 어음할인이라는 형식을 빌어 모기업을 위해 '현금화'해주는 것이다.

만기 때 모기업이 시중 금융권에 상환하면 그만이지만 만약 모기업이 부도날 경우 어음할인을 받은 협력업체가 대신 원금을 상환해야 하기 때문에 연쇄 부도의 가능성은 높아진다.

건설업계의 오랜 관행이었던 융통어음은 최근 중견 건설업체들까지 줄도산 사태에 직면한 건설경기 침체 속에서 심각한 '지뢰'로 인식되고 있다.

시중은행의 한 관계자는 "최근 본사에서 건설업계의 '융통어음'을 철저하게 차단하라는 지시와 함께 융통어음 할인을 승인해준 일부 직원들에게 책임을 묻기도 했다"고 전했다. 이 같은 은행권의 삼엄한 경계 속에 결국 중간에 낀 중소업체의 자금난은 가중될 수밖에 없다.

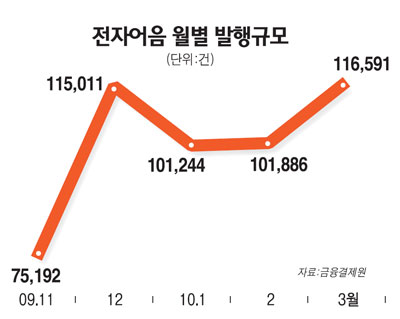

여기에 지난해 11월부터 의무화된 전자어음제도도 중소기업의 자금줄을 조이고 있다. 경남 지역의 한 중소 조선부품업체는 1차 벤더로부터 3개월짜리 전자어음을 받고 있지만 원청업체의 부도위기가 불거지자 은행으로부터 할인을 거절당해 4억원의 자금이 묶인 상태다.

회사의 한 관계자는 "원청업체가 어렵다는 이야기가 돌자 은행 측이 할인을 제한했다"며 "이렇게 유동성을 막아버리면 자금구조가 취약한 영세기업들은 당장 부도가 날 수밖에 없다"고 울분을 터뜨렸다.

전자어음은 수취 기업으로 등록된 중소기업만이 시중 금융권에서 어음할인을 받을 수 있는데다 발행 모기업과 중소기업의 신용도를 까다롭게 따져 할인해주기 때문에 중소기업 입장에서는 현금화 기회가 줄어드는 결과를 낳게 된 것이다.

게다가 거래 내역이 낱낱이 공개되는 전자어음의 경우 시중 캐피털이나 사채업체들도 할인을 꺼리는 경향이 있어 이른바 '어음깡'을 통한 현금화도 여의치 않다고 업계 관계자들은 하소연하고 있다.

정부는 이 같은 어음 거래의 문제점을 해소하기 위해 거래은행에서 융자를 받아 납품업체에 현금을 지급하도록 하는 기업구매자금대출 등의 보완제도를 시행하고 있지만 구속력이 없다 보니 실효성이 미미한 실정이다.

송치승 중소기업연구원 연구위원은 "약속어음은 민간 상거래 과정에서 발생하는 부분이기 때문에 법과 제도가 개입하는 데는 한계가 있다"며 "결국 중소기업들의 공동판매를 지원해주거나 중소기업 스스로 제품 경쟁력을 높이고 거래처를 국내외로 다변화해 현금결제 비중을 높이는 것이 현실적인 대안"이라고 전했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>