|

|

|

# 지난달 15일 찾은 일본 도쿄 타워레코드 시부야점. 일본 최대 규모를 자랑하는 이 레코드점의 1층은 샤이니·B1A4·십센치·씨엔블루 등 국내 유명 아티스트들의 특별판매대로 가득했다. 일본 톱아티스트인 비즈(B'z) 등의 새 앨범 판매대와 나란히 자리 잡은 K팝 스타들의 부스는 음악을 듣고 앨범을 살피기 위해 찾는 팬들로 분주했다. 4층 K팝 코너는 더욱 화려했다. 이미 현지에서도 인지도가 높은 K팝 스타뿐 아니라 신인 아이돌그룹의 앨범과 화보가 빽빽하게 공간을 메웠다. 현지인뿐 아니라 동서양 관광객 등 많은 인파로 다른 섹션에 비해 단연 붐볐다. 기자가 이곳에 머무르는 약 30분의 시간, 한 무리의 중국 관광객이 오더니 최근 일본 활동을 시작한 걸그룹 '소나무'의 벽면 화보 앞에서 단체사진을 찍고는 왁자지껄하며 사라졌다.

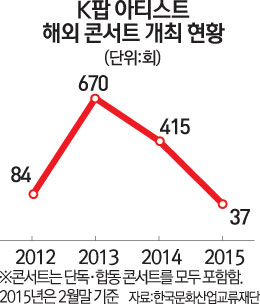

# 싸이(PSY)의 '강남스타일'이 유튜브를 시작으로 미국 본토를 강타했던 지난 2013년. 한국문화산업교류재단에 따르면 그 해 K팝 스타들은 해외에서 무려 670회의 콘서트를 열었다. 꾸준히 활동해온 일본 시장에서의 콘서트가 가장 많았지만 대만·중국 등 중화권과 태국·인도네시아 등 동남아권 공연도 각각 두 자릿수를 넘어갔다. 하지만 1년 뒤인 2014년 해외 콘서트 횟수는 전년 대비 38% 감소한 415회에 그쳤다. 특히 올해는 2월까지 총 37회만 열렸다. 아직 콘서트 시즌이 도래하지 않았다는 점을 감안해도 예년 대비 큰 폭으로 줄어든 셈이다. 업계의 한 관계자는 "2013년에는 인지도가 높지 않은 한국 아이돌그룹이라도 콘서트를 열겠다고 하면 해외 현지 프로모터들이 너나 할 것 없이 달려들었지만 그 열기가 현재 많이 사라진 것은 사실"이라고 털어놓았다.

바라보는 방향에 따라 K팝의 현재는 다르다. 한쪽에서는 여전히 장밋빛 전망을 노래하고 다른 한편에서는 "한때를 풍미하고 끝난 유행"이라며 깎아내린다. 아마 양쪽 모두 정답일 것이다. 국내에서도 상위 랭크에 꼽히는 스타들의 인기는 골수 팬덤을 유지하지만 '새롭고 신기한 K팝'이라는 이유만으로 주목받았던 비슷비슷한 아이돌들에 대한 관심은 빠르게 퇴색되고 있다. 세대를 거쳐 영속하는 '장르'가 될 것인가, 그저 몇 년의 유행을 주도한 반짝 열풍에 그칠 것인가. K팝은 지금 기로에 섰다.

◇너무 흔하게, 너무 값싸게 소비돼버린=K팝의 성장이 주춤하는 이유는 무엇일까. 많은 전문가들은 K팝이 너무 흔하고 값싸게 소비돼버렸다는 점을 지적한다.

대표적인 예가 방송국 음악 프로그램들이 진행하는 합동 콘서트다. 아이돌그룹 수십 팀이 출연하는 이 공연은 해외에서 매우 인기가 높다. 신인 아이돌그룹은 데뷔 초 이 무대에 서는 것이 목표이기도 하다. 문제는 이 공연이 인기 아이돌의 수명과 가치를 높이는 데 그다지 도움이 되지 않는다는 것이다. "대부분 10대인 K팝 팬들에게 무슨 큰돈이 있겠습니까. 용돈 모아 몇 달에 한 번, 1년에 한두 번 공연을 보는 것이 전부일 텐데 골수 팬들을 제외하고는 한 가수의 단독 콘서트보다 여러 아이돌의 하이라이트만 즐길 수 있는 합동 콘서트로 몰릴 수밖에요." 한 업계 관계자의 말이다.

K팝이 저렴하게 소비된다는 것은 업계의 빈약한 수익구조와도 연결되는 얘기다. 오인규 고려대 한류학센터 소장의 논문 등에 따르면 현재 SM 등 엔터테인먼트 업체의 해외 수익은 크게 두 곳에서 온다. 하나는 저작권 보호가 철저한 일본 시장에서의 음반 판매와 각종 초상권 수입이고 다른 하나는 미국 구글사의 유튜브 동영상 스트리밍 서비스망을 통해 벌어들인 로열티 수익. 국내 음반시장이 고사 위기에 처해 있던 시점에 기존 앨범 판매에만 의존하던 수익구조를 저작권료와 음원사용료 등으로 대체한 이 변화는 당시 상당히 혁신적이라는 평가를 받았다.

다만 이 수익구조에서 K팝의 인기로 가장 큰돈을 버는 것은 플랫폼 사업자인 유튜브. 게다가 업계가 유튜브 등을 통한 해외 수익을 목표로 하면서부터 K팝은 '서양적 보편성'을 추구하게 됐다. 서양 작곡가를 써서 그들의 귀에 익숙한 멜로디를 만들고 서양 안무가를 초빙해 그들의 입맛에 맞는 춤을 선보인다. 앨범 판매 등을 통한 저작권 수익에서도 누수가 생겼다는 말이다. 오 소장은 "이런 구조는 K팝 산업의 지속가능성을 불투명하게 만들고 창작력 부재를 구조화할 뿐"이라며 변화를 촉구했다.

◇화려함보다는 작곡·기획 등 핵심에 집중해야=K팝의 지속가능성을 말하기 위해서는 K팝의 장단점을 명확히 따져봐야 한다. 지금의 K팝 열풍을 이끈 것은 전적으로 '아티스트의 매력'이라고 할 수 있다. 완벽에 가까운 신체 비율에 아름다운 외모, 남다른 패션 감각과 어떤 콘셉트의 춤과 노래도 소화할 수 있는 실력을 갖춘 K팝 스타들에게 10대는 열광했다. 그리고 이런 스타들을 길러낸 것은 혹독한 연습생 시기를 거쳐 실력을 인정받은 후에야 데뷔시키는 '한국형 스타 시스템'이다.

하지만 이들이 부르는 곡은 외국 작곡가가 만들고 이들이 추는 춤은 해외의 안무가가 짠다. 그리고 이들이 발매한 음반은 해외 배급사 또는 외국 기업의 플랫폼을 통해 유통된다. 인풋(투입)과 아웃풋(결과) 모두의 해외 의존도가 높아 부가가치가 낮다는 말이다.

이는 결국 작곡이나 창작 등 음악의 본질적 부분에 대한 접근으로 해소해야 한다. 오 소장은 "히트곡 한두 곡을 내는 것도 중요하지만 세대를 통해 영속하는 하나의 '장르'가 돼야 한다"고 강조했다. 이어 "외국 연구 등에 따르면 한 음악 장르가 자리 잡기까지 30년 이상이 걸린다고 한다. 단기 성과에 집착하는 기업들에 투자를 요구할 수 없는 부분인 만큼 정부의 장기적 투자가 필요하다"고 덧붙였다.

아티스트의 매력을 극대화하는 방향으로 '현지화'를 제안하는 의견도 있다. 프로듀싱 작업은 한국 시스템으로 하되 아티스트는 현지인으로 구성하자는 '완벽한' 현지화. 이는 '한국형 스타 시스템' 자체를 수출하자는 의미로도 해석된다. 안석준 CJ E&M 대표는 "지금도 인기 아이돌그룹에는 한 명 이상씩 외국 멤버가 있지만 이 정도로는 현지활동 등에 여전히 제약을 받을 수밖에 없다"며 "철저하게 현지 기반으로 활동할 수 있는 스타를 키우고 우리는 시스템을 통해 얻을 수 있는 과실만 취하는 것도 방법"이라고 말했다. 이어 "엔터 비즈니스는 결국 권리사업"이라며 "아티스트를 넘어 해외에서도 통용될 수 있는 음악 창조자와 기획자·사업자를 키우는 것 또한 중요하다"고 강조했다.