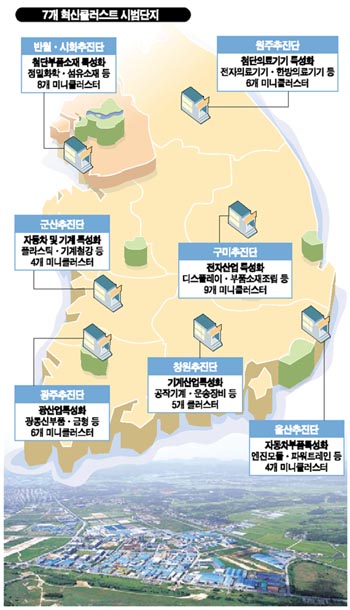

반월·시화등 전국 7개 산단내 42개 '미니클러스터' 활성화<br>산·학·연 네트워크 적극 활용 中企 성장 인프라로 발돋움

구미 산업 단지 내 정보기술(IT) 업체인 유엔아이는 지난 해 10월 휴대폰이 울리면 아로마 향기를 내는 초소형 메모리 카드형 발향장치인 ‘오펠리아’ 개발에 성공했다. 블루투스 헤드셋을 만들던 IT 전문업체가 어떻게 자기 사업과 전혀 관계없던 향기라는 아이템을 접목시킨 신개념 제품을 2년 만에 만들어 낼 수 있었을까.

정답은 바로 구미혁신클러스터 추진단 내 모바일 미니클러스터 지원이다. 유엔아이는 미니클러스터 활동을 통해 솔루션개발회사, 아로마테라피 업체 등 총 4개사와 공동으로 연구개발을 해왔다. 김영춘 유엔아이 사장은 “중소기업이 힘들 때는 서로 뭉쳐서 블루오션을 창출해야 한다”며 “미니클러스터 덕에 각 분야 전문 업체로부터 요긴한 기술을 지원 받아 개발 속도를 단축시켰다”고 말했다.

혁신클러스터 사업이 산업단지 내 중소기업들의 성장판을 자극하는 인프라로 자리매김하고 있다. 지난 2005년 4월 반월ㆍ시화, 원주, 군산, 구미, 광주, 창원, 울산 등 7개 산업단지에 시범적으로 혁신클러스터사업을 시행한지 2년만의 성과다.

정부는 90년대 중반까지 이뤄졌던 산업단지 조성 위주의 정책이 수도권 과밀화 등의 이유로 더 이상 먹혀들지 않게 되자, 기존 산업단지의 기능을 높이는 쪽으로 정책방향을 돌렸다. 클러스터 활성화 사업은 바로 이런 변화를 주도하고 있는 대표 정책이다. 특히 국가 경제의 주요 축을 담당하는 제조업의 공동화가 심각한 상황에서 산업단지의 업그레이드를 목표로 하는 혁신클러스터 사업의 중요성은 갈수록 부각되고 있다.

◇산ㆍ학ㆍ연 네트워크 활성화=혁신클러스터사업은 산업단지 입주업체와 대학 및 연구소를 묶는 이른바 산ㆍ학ㆍ연 네트워크화가 핵심 내용이다. 사업을 주관하는 산업단지공단은 이들을 주선하는 역할을 맡고 있다.

한 마디로 각자 따로 놀던 전문가들 간에 지식과 정보를 교류시켜 창조와 혁신을 일궈내는 게 목표다. 그런 만큼 혁신클러스터는 열린 네트워크를 지향한다.

기존의 혈연ㆍ학연ㆍ지연 등 지극히 한정적인 네트워크에서 벗어나 전문가와의 폭 넓은 교류가 가능하다는 의미다. 특히 정부주도의 연구과제 발주가 사업주체나 신청시기 등에 있어 제한이 많은데 비해 혁신클러스터 사업은 연중수시로 연구과제에 대한 활발한 의견수렴이 가능하다.

정인화 산업단지공단 클러스터총괄담당 부장은 “클러스터 참여가 전문가 확보로 이어지는 만큼 비즈니스에 유무형의 도움을 얻을 수 있다”며 “클러스터가 기업의 연구개발(R&D) 역량을 강화, 고부가가치를 창출하는 통로가 되고 있다”고 말했다.

◇한국형 모델, ‘미니클러스터’ 정착=두레와 품앗이 모델을 적용시킨 ‘미니클러스터’는 혁신클러스터 사업의 한국형 모델이다. 소규모 협업체제가 우리 실정에 잘 맞는다는 것. 현재 7개 시범단지별로 입주기업과 업종 등을 감안해 4~9개 정도의 미니클러스터가 존재한다.

일례로 자동차부품으로 특화된 울산클러스터의 경우 ▦엔진모듈 ▦파워트레인 ▦차체ㆍ샤시 ▦의장모듈 등 4개가 있다. 전문가 풀(Pool)도 막강하다.

지난 3월 기준으로 총 42개 미니클러스터에는 엔지니어 1,028명, 전문경영인 520명 등 현장 전문가 1,548명과 기업 등 3,149개의 회원이 활동 중이다.

이상천 창원혁신클러스터 추진단장은 “미니클러스터 별로 전문가들이 업체방문ㆍ포럼 등을 통해 기술수요와 시장을 예측, 연구과제를 발굴해 사업화를 진행시키는 구조”라며 “특히 기술적 애로 사항 해결이나 기술관련 컨설팅도 미니클러스터를 통해 이뤄지고 있다”고 소개했다.

실제 금속소재 클러스터에 참여한 창원 단지내 협성정밀의 경우 냉장고 냉매 압축기 생산과정을 주물에서 플라스틱 공정으로 변경하는 기술을 국산화, 500억원에 달하는 수입대체 효과를 거뒀다. ◇2015년 한국판 ‘실리콘밸리’ 나온다=정부의 혁신클러스터 로드맵은 3-4-4다.

1단계인 올해까지 사업시행 3년간은 시범사업 단지별로 클러스터 기반 구축에 중점을 둔다. ‘시범단지’란 꼬리표도 기반구축이 마무리되는 올해까지만 붙는다.

2단계인 2008년부터 4년간인 2011년까지는 R&D 역량 강화에 힘써 자립형 클러스터 성장기반을 확립하고, 마지막 4년인 2012년~2015년에는 미국의 실리콘밸리처럼 글로벌 브랜드로 내세울 만한 클러스터를 내놓는다는 각오다.

이런 목표를 달성하면 오는 2015년에는 7개 산업단지의 생산액과 수출액이 각각 509조8,565억원과 3,112억달러에 이를 것으로 예상되고 있다. 이는 지난해 규모의 각각 2.14배, 2.57배 수준. 그만큼 혁신클러스터 사업이 국가 및 지역경제를 선도할 잠재력을 보유했다는 자신감의 표현으로 볼 수 있다.

김칠두 산업단지공단 이사장은 “오는 2020년에도 제조업은 국가 경제의 성장기여도가 30%를 넘을 것으로 예측되고 있다”면서 “이는 제조업의 최대 집적지로서 산업단지가 여전히 한국경제를 선도해야 한다는 것을 의미하는 만큼 혁신클러스터 사업이 밀알 역할을 해줘야 한다”고 지적했다.

한편 정부는 올 하반기에 7개 시범단지 외에 24개 산업단지 가운데 추가로 클러스터 단지를 지정할 계획으로, 현재 적정 클러스터 단지 개수와 각 산업단지별 성장 가능성 등에 대한 분석작업에 들어갔다.