라면값 규제로 우지파동…임대차기간 늘리자 전월셋값 폭등…<br>규제 의도는 좋았지만 나쁜 결과 불러

지난 1989년 일부 라면 업체들이 라면 제조에 공업용 우지(牛脂)를 사용한 혐의로 사업을 접어야 했다. 1987년 말 교보문고가 대구ㆍ광주ㆍ대전 등 지방 대도시에 서점을 내려고 모든 준비를 마쳤으나 지방 서점들의 반발로 무산됐다. 1989년 국회가 서민들의 주거안정을 위해 임대차 계약 기간을 당시의 1년에서 2년으로 연장하는 입법을 했으나 이로 인해 자살하는 사람까지 생겼다. 미국의 트럭운송법(motor carrier act)은 안전 운송과 고속도로 파손을 막기 위해 화물 트럭의 적재량을 제한했다. 왜 이런 일이 생길까. 경제 규제가 표방하는 좋은 의도와 의도하지 않은 나쁜 결과에 대해 알아보자.

1989년 11월 라면 업체들이 비누나 윤활유 원료로 사용되는 공업용 우지를 라면 제조에 사용한 혐의로 기소됐다. 대기업들이 국민 건강은 생각하지 않고 돈에만 눈이 멀었다는 비난도 거셌다. 그러나 관련 업체들은 문제가 된 우지는 당시 보건사회부 기준 규격에 적합하다고 반박했고 실제로 보건사회부 장관은 국회에서 라면에 아무런 문제가 없다고 증언했다. 라면 업체들은 10년 후 대법원에서 무죄 판결을 받았으나 이 사건으로 커다란 손실을 보고 사실상 망했다.

그 당시 라면 가격은 저소득층이 부담 없이 사먹을 수 있도록 정부가 낮은 가격으로 규제(행정 규제)하고 있었다. 가격이 낮게 규제된 상황에서 라면 업체들이 이윤을 얻기 위해서는 비용을 절감할 수밖에 없고, 그 결과 공업용으로 분류된 우지를 정제해 사용한 것이다.

이처럼 우지 파동은 라면 가격이 낮은 수준에 묶여 있던 형편에서 라면 회사가 비용을 절감하려는 유인에서 발생한 것이다. 결국 저소득층이 값싸게 라면을 사먹을 수 있게 하려는 의도를 담은 가격 규제에 반대기업 정서가 더해져 우지 파동을 불러온 것이다.

1989년 서민들의 주거안정을 위해 임대차 계약 기간을 당시의 1년에서 2년으로 연장하는 법률이 국회를 통과했으며 학계와 언론계는 이를 크게 환영했다. 물론 임대주택에 대한 수요와 공급이 임대기간 연장 후에도 연장 전과 동일할 것이라는 가정에 기초한 것이었다. 그런데 임대시장에서 나타난 결과는 어떠했는가.

임대기간이 연장된 후 전월세 값의 급격한 상승으로 추가 금액을 마련하지 못한 일부 서민들이 자살하는 사태까지 발생했다. 임대기간 연장으로 임대주택에 대한 수요는 증가한 반면 공급은 감소해 전월세 가격을 올린 것이 화근이었다. 결국 서민들의 주거안정을 위해 만들어진 규제가 이들을 임대주택에서 내쫓고 심지어는 죽음으로 내몬 결과를 낳았다. 규제 조치의 시장 성과를 고려하지 않은 대표적인 사례이다.

1987년 말 대통령 선거를 앞두고 교보문고가 대구ㆍ광주ㆍ대전 등 대도시에 지방 분점을 설립하려 했으나 각 지방 서적상들의 반대로 실패했다. 지방 서적상들이 조직화된 힘으로 대통령 선거에서 표를 의식한 정부ㆍ여당을 포획(捕獲)해 자신들에게 유리한 결정을 이끌어낸 것이다. 이 규제로 지방 서적상들은 이익을 얻었으나 교보문고와 지방 소비자들은 손해를 봤다. 지방 소비자들은 많은 서적 공급에 따른 선택의 폭이 넓어지고 예전에는 중앙이나 외국에서 사보던 책을 이제는 더 낮은 비용으로 현지에서 직접 사볼 수 있는 이득을 잃은 것이다.

미국에서 트럭은 1925년 전에는 도시 내의 주요한 운송수단이었으나 도로 사정이 점점 좋아지자 도시와 도시 간의 화물운송에서도 트럭의 비중이 증가하기 시작했다. 1930년에는 트럭 운송이 도시 간 화물운송의 4%로 늘어날 것으로 예상됐다.

상황이 이러하자 철도회사는 경쟁자로부터 오는 위협을 인지하고 주정부로 하여금 트럭 중량을 제한하도록 로비했다. 그 결과 텍사스주와 루이지애나주는 먼 거리(long-haul)를 운행하는 트럭의 중량을 7,000파운드로 제한하고 짧은 거리(short-haul)를 운행하는 트럭은 1만4,000파운드로 제한했다.

어차피 철도가 트럭에 비해 비교우위를 가질 수 없는 짧은 거리에 대해서는 트럭 중량을 높게 제한하고, 철도와 트럭이 경쟁관계가 되는 먼 거리에 대해서는 중량을 낮게 제한하는 규제를 철도회사가 얻어낸 것이다. 물론 표면상의 이유는 트럭이 먼 거리 운송에 많은 화물을 적재하면 위험하고 도로 파손도 심하다는 것이었다. 이후 트럭 운송의 허가 건수는 현저히 줄어들었다. 결국 소득과 부는 트럭 운송업자로부터 철도회사로 이전되고 소비자의 선택의 폭은 제한된 것이다.

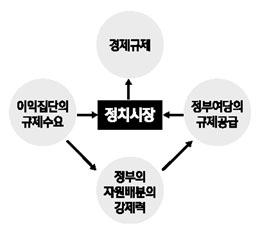

경제규제는 거의 대부분 좋은 의도에서 발효된다. 그러나 이익집단이 자원배분에 있어 강제력을 가진 정부를 포획해 자신들의 이익을 위해 얻어낸 규제들이 많다. 위의 교보문고 건과 트럭운송법이 대표적인 사례인데 이를 규제의 포획설 또는 사익설(私益說)이라고 한다.

또한 라면 우지 파동과 임대기간 연장 등과 같이 그럴듯한 명분을 가진 이데올로기에 의해 만들어지는 것들도 있다. 그러나 규제가 표방하는 화려한 약속(bright promises)과 달리 우울한 성과(dismal performance)를 낳는 경우가 대부분이다. 특히 이익집단이 얻어낸 규제의 경우에는 경제주체 간에 소득과 부의 재분배만 일어날 뿐 사회 전체적으로 얻는 이득은 없다. 또 규제를 사고파는 정치시장에서 부정부패도 자주 발생한다.

그래서 부정부패를 줄이는 방법은 정부가 가진 자원배분의 강제력을 대폭 축소하거나 박탈하는 것이다. 시장경제를 옹호하는 사람들이 ‘작은 정부’를 주장하는 하나의 이유다. 물론 규제에 대한 학설에 사익설만 있는 것이 아니라 시장의 실패를 치유하기 위해 발효된다는 공익설(公益說)도 있다. 공익설의 논리와 비판에 대한 논의는 다음 기회로 미룬다.

용어해설

◇포획설=이익집단들이 자신들의 이익을 도모하기 위해 자원배분의 강제력을 가진 정부를 포획해 규제를 획득한다는 학설. 사익설이라고도 한다.

◇공익설=시장의 실패를 치유하기 위해 규제가 만들어진다는 학설.