유출수법 갈수록 교묘 "집안단속 만으론 한계" <br>M&A·합작등이 합법적 창구 역할<br>기술유출 방지법은 1년째 국회 낮잠<br>피해예방·피해액만 100조원 넘어서

지금 쌍용차 내부에서 무슨 일이 벌어지고 있는가.

대주주인 상하이기차 측은 표면적으로 ‘소진관 사장이 실적부진을 이유로 스스로 물러났다’는 명분을 내세우고 있으나 내부를 들여다보면 볼수록 영 개운치 않다.

기술유출. 급속도로 거대 자본을 집적시키고 있는 중국과 이웃한 우리나라로선 ‘사람과 기술’이 옮아가는 것을 마냥 자연스런 현상으로 치부할 수 있는 형편이 아니다.

쌍용차 최고경영진 경질을 둘러싸고 불거진 ‘기술 유출 의혹’이 새삼 주목되는 것은 지금뿐 아니라 앞으로도 “국익 차원에서 국가 부가가치 창출원을 보호해야 한다”는 커다란 원칙을 어떻게 유지시켜갈 것인가라는 근본적인 문제제기이기 때문이다.

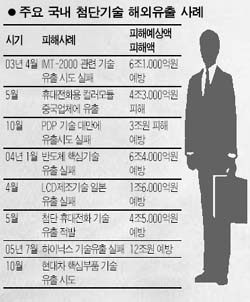

◇100조원 해외 기술유출 시도= 기술유출이 산업계는 물론 국가 위기 상황으로 대두되고 있다. 그동안은 반도체, 모니터, 휴대폰 등 IT 기술분야가 산업 스파이들의 주된 표적이었지만 최근에는 자동차 등 업종을 가리지 않고 전방위적으로 확대되고 있다. 특히 IMF(외환위기)이후 해외기업의 M&A를 통한 기술유출은 기술이전이라는 겉모습으로 포장됐다. 여기다 최근에는 보안의식이 허술한 부품 업체에게 자금을 미끼로 손을 뻗어 핵심기술유출을 시도하는 사례도 나타났다.

실제 A전자, B통신 등의 기술유출 시도는 지금도 검찰의 수사가 진행중인 상황이다.

지난 98년부터 올 6월까지 산업스파이 적발건수는 총 82건. 국기정보원과 검찰에 적발되지 않고 그대로 핵심 기술이 유출됐다면 피해규모만도 77조원에 달할뻔했다.

하지만 전문가들은 적발되거나 내부 감사 등을 통해 세상에 알려지는 기술 유출은 빙산의 일각이라고 지적한다. 대기업의 기술이전을 받은 중소기업들의 기술유출까지 고려한다면 실제 피해예방액과 피해액을 합하면 100조원을 넘어설 것으로 보고 있다.

국가정보원 산업기밀보호센터 관계자는 “산업기밀 유출은 기업 내부에 불만을 품거나 좀더 좋은 조건에 이직하려는 전ㆍ현직 연구인력과 임원 출신에 의해 저질지고 있다”며 “기업의 핵심정보 유출의 89% 이상이 이 같은 내부자에 의한 소행”이라고 지적했다.

지난 7월 내부 직원이 지방대 교수의 사주를 받고 벤처기업의 첨단 광산업 기술을 해외로 유출하려 한 시도나 지난해 11월에는 대만의 경쟁업체로부터 고액 연봉을 제시받은 국내 TFT-LCD 제조 업체 직원이 관련 기술을 디스켓에 담아 대만 업체로 빼돌리기 위해 출국하려다 검거된 사례 등은 내부인에 의한 기술유출의 대표적인 사례다.

◇M&A는 합법적 기술유출 창구= IMF(외환위기)이후 국내 기업들의 해외 매각은 첨단기술 유출의 합법적인 창구 역할을 하고 있다.

보유지분 매각을 앞두고 있는 하이닉스에 대해 국내 반도체 업계는 핵심기술의 해외 유출을 눈뜨고 봐야 하는 형편이라고 지적한다. 정부에서도 내심 이러한 우려를 반영해 내심 국내 업체의 인수를 바라고 있지만 자금력으로 밀고 들어오는 중국 등의 공세를 막을 방법은 없다. 실제 하이닉스는 워크아웃 과정에서 직원들의 사기가 떨어졌을 때 해외 기술 정보맨들의 주요 타깃이 되기도 했다.

어찌보면 내부 인사문제일 수 있는 쌍용차의 소진관 사장 경질 문제가 주목받는 것은 최고경영진 경질의 핵심 관건이 ‘기술유출의 걸림돌 제거냐’, ‘아니냐’라는 점에서 출발한다. 쌍용차 노조는 이와 관련, “상하이기차는 투자보다는 핵심기술 빼가기에 주력하고 있다”고 지적한다. 실제로 대주주인 상하이기차는 쌍용차 인수당시 약속했던 ‘오는 2008년까지 총 10억달러 투자’ 계획을 말로만 내세울 뿐 이 보다는 중국 현지 SUV공장 설립에 보다 큰 관심을 보이는 모습이다.

재계 주변에선 “쌍용차 경영권이 상하이기차로 넘어간 순간부터 쌍용차의 앞선 기술이 중국으로 넘어간다는 것은 기정사실이었다”며 “다만 시기와 방식, 내부 구성원들의 반발 등이 문제였을뿐”이라고 말하고 있다.

◇집안 단속 한계, 정부차원 대책 필요=지난 달 오픈한 삼성전자 수원 디지털연구소. 보안 강화를 위해 아예 유선전화를 없애 버렸다. ‘인포모바일’이란 시스템을 구축, 회사가 지급한 휴대폰으로 모든 통화내용을 통제한다. 또 직원들의 출입카드에는 ‘GPS’를 장착해 출입과 위치를 통제한다. 하이닉스는 내부에서 작성되는 문서나 회로 설계도 등이 암호화돼 외부에서는 읽을 수 없게 만든 DRM(디지털지적재산관리) 시스템을 도입했다.

그러나 기업들의 기술유출 방지 노력도 갈수록 교묘해지는 산업스파이에는 당해낼 수 없는 상황이다. 특히 M&A, 합작 등 합법적인 방법으로 기술을 빼가는데는 손을 쓸수가 없다. 의료기기 생산업체인 E사의 경우 중국기업과 합작진행 과정에서 중국의 강제인증절차에 따라 핵심도면을 제출했다가 몇개월 후 중국에서 불법복제 제품이 나와 수백억원대의 손실을 입기도 했다.

산업계는 1년째 국회에서 낮잠을 자고 있는 ‘산업기술 유출방지 및 보호지원에 관한 법률(기술유출방지법)’이 서둘어 국회를 통과해 국가 차원에서 기술유출을 막아야 한다고 지적한다. 기술유출법은 국가 핵심기술을 보유한 연구기관 및 정부지원 아래 기술을 보유한 기업들이 해외 매각이나 기술이전 등을 할 경우 정부의 승인을 받도록 하고 국가 핵심기술을 보유한 기업은 정부에 사전통지토록 의무화하는 내용을 담고있다.