대지진 이후 불안감에 집집마다 현금 쌓아두기 심화<br>소비·투자 위축따라 당분간 디플레 벗어나기 힘들듯

집안에 현금을 쌓아두기를 선호하는 일본의 '장롱예금' 문화가 지난 3월 대지진 이후 한층 심해진 것으로 보인다. 소비와 투자를 통해 시장에서 순환하지 못하고 장롱 속에 고여있는 현금은 줄잡아 30~40조엔 규모. 대지진 이후에는 미래에 대한 불안감에 더욱 씀씀이를 줄이고 현금을 곁에 쌓아 두려는 추세가 강화되면서 일본경제를 한층 위축시킬 수 있다는 지적이 나오고 있다.

블룸버그통신은 13일(현지시간) 지난 3월11일 대지진 이후 일본의 금고 제조업체인 에이코의 매출액이 40% 가량 치솟았다고 전했다. 미국계 금고제조업체인 센트리 재팬의 방수ㆍ방화 제품 판매는 재해 이후 5배 가량 늘어났다. 예상치 못한 재해를 겪은 일본인들이 만일의 사태에 대비해서 집 안에 보관하는 장롱예금을 늘리고 있다는 뜻으로 풀이된다.

일본인들이 은행에 맡기지 않고 집집마다 금고에 보관해 둔 현금, 일본말로'탄스요킨(タンス預金)'이라고 불리는 장롱예금은 지난 93년 5조엔 규모에서 꾸준히 늘어 2008년 말에는 약 30조 엔에 이른 것으로 일본은행은 추정한 바 있다. 지속되는 제로금리와 경기 침체, 자산가격 하락, 초고령화로 인해 금융기관에 돈을 맡기거나 공격적으로 투자를 하기보다 곁에 현금을 쌓아 두는 추세가 강화된 탓이다. 심지어 가장 안전한 투자처인 일본 국채도 외면 받고 있다. 연간 1%대 이자 수익이 기대되는 일본 국채를 사서 가슴 졸이느니 차라리 현금을 쥐고 있다는 것이 더 낫다는 심리다.

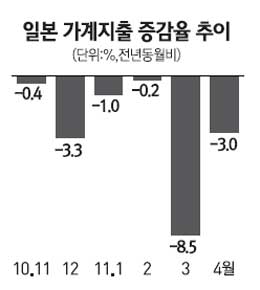

여기에 최근 일본을 강타한 대지진으로 미래에 대한 불안감이 가중되자 일본인들은 지갑 문은 굳게 닫은 채 현금을 확보해 두느라 여념이 없는 것으로 보인다. 일본의 2인 이상 가계지출은 지난 3월에 전년 동월비 8.5%, 4월에도 3.0% 각각 감소한 반면, 일본은행이 발행하는 지폐 발행잔고는 같은 기간에 각각 3.7%씩 늘어나 80조엔 수준에 달했다. 대지진 이후 물자 구입이나 만일의 사태에 대비해 예금을 인출하는 움직임이 확산됐기 때문이다.

다이이치생명 리서치의 구마노 히데오 수석 이코노미스트는 "2008년 당시 30조 엔에 달했던 장롱예금은 지금도 20조~45조엔 규모에 달하는 것으로 추정된다"고 말했다. 도쿄 소재 모건스탠리 증권의 로버트 펠드먼 수석 이코노미스트도 "경제가 디플레이션에 빠진 상태이기 때문에 현금을 이불 밑에 깔아 둬도 사실상 돈을 벌고 있는 셈"이라며 "상대적으로 매력적인 자산임에 틀림없다"고 설명했다.

실제로 도쿄증권거래소의 닛케이지수는 지난 5년간 30%나 급락하며 일본인들의 투자 마인드를 위축시켜 왔으며, 초저금리가 장기화하면서 은행 예금은 매력을 잃은 지 오래다. 여기에 보수적인 일본인들의 성향도 한몫을 하고 있는 것으로 분석된다

문제는 경제의 혈액 역할을 해야 할 자금이 소비와 투자의 형태로 순환되지 못하고 금고 속에 고이면서 경제 회복의 발목을 잡고 있다는 사실이다. 대지진 이후 붕괴됐던 부품공급망이 빠르게 복구되고 산업생산도 바닥을 치고 회복 조짐을 보이는 등 경제가 회복 조짐을 보이고 있지만, 경제에서 큰 비중을 차지하는 소비가 위축되고 자금줄이 막히면 디플레이션에서 벗어날 길이 없다고 전문가들은 지적하고 잇다.

게다가 원전 사고 등 재해복구로 인한 재정부담과 전력부족 사태는 세금 및 공공요금 인상 등의 형태로 국민들에게 전가될 수 밖에 없어 앞으로도 소비 위축ㆍ현금 비축 추세는 당분간 이어질 것으로 예상된다고 블룸버그통신은 지적했다.

현재 일본 정부는 부족한 재정을 메우기 위해 앞으로 5년에 걸쳐 소비세율을 현행 5%에서 10%까지 올리는 방안을 검토 중이다. 또 후쿠시마 원전 사고 이후 원자력발전에 대한 국민 여론 악화로 현재 가동되고 있는 원전이 내년 봄에 일제히 정지될 가능성이 제기되고 있는 가운데 일본에너지경제연구소는 이날 일본의 원전을 모두 화력발전으로 대체할 경우 일반 가정의 전기료 부담이 월 1,000엔 이상 늘어날 것이라는 분석을 내놓았다.