|

|

서울에서 활동하는 소규모 주택사업자 유호길(가명)씨는 지난해 고급빌라사업을 추진하려다 마음을 접었다. 50여가구 안팎의 고급 중ㆍ대형 빌라를 지으려 했지만 한번에 20가구 이상 주택(다세대ㆍ연립은 30가구 이상)을 지으려면 주택법상 까다로운 사업승인요건을 거쳐야 하고 주택공급규칙에 따른 공개분양 절차를 따라야 하는 탓이다. 중ㆍ대형 주택 인기가 시들한데 공개분양을 했다 청약미달이라도 되면 미분양 단지로 찍혀 애물단지로 전락할 수 있다.

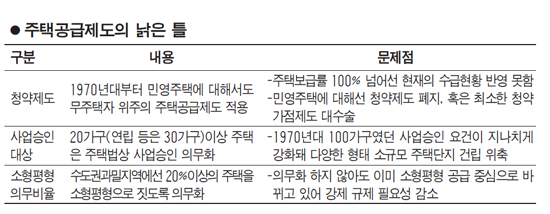

우리나라 주택공급제도의 모법인 주택법 및 하위법령(주택공급규칙 등)이 사업현장에서 빚어내는 애로사항의 단면이다. 전신인 주택건설촉진법은 1972년 만들어졌는데 지금까지도 큰 틀은 과거와 크게 바뀌지 않고 있다. 현실과 괴리가 크다는 건설업계와 학계의 볼멘소리가 끊이지 않는다. 40년 묵은 주촉법의 틀을 깨고 현 시장 트렌드에 맞도록 합리화해야 한다는 것이다. 김현아 주택산업연구원 연구위원은 "시장 환경은 크게 바뀌었는데 제도는 40년 전 틀을 유지한 채 부분부분 예외 조항 등을 둬 고치다 보니 주택공급제도가 완전히 누더기가 됐다"며 "워낙 공급체계가 복잡해져 현행 주택공급제도는 교과서로도 쓰기 어려울 지경"이라고 지적했다. 국토해양부 관계자도 "주택공급제도의 큰 틀을 바꿔야 한다는 원칙에 공감한다"며 "다양한 검토를 할 것"이라고 밝혔다.

업계와 학계는 주택공급제도 합리화 방향으로 ▲민영주택에 대한 청약제도 폐지 ▲주택법상의 사업승인 기준 상향 조정(현행 20가구, 혹은 30가구) ▲소형주택건설 의무비율 제도 폐지 ▲사업승인 대상 주택 부대시설 기준 현실화 등을 꼽고 있다.

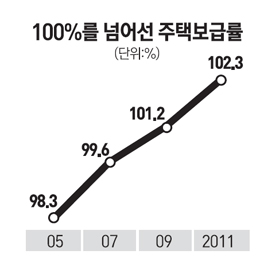

이 중 특히 민영주택에 대한 청약제도 폐지는 시급한 과제로 꼽힌다. 추첨제 방식의 청약제도가 도입된 것은 1960년대이지만 민영주택에까지 확대 적용된 것은 주촉법이 입안된 이후부터다. 공공분양 아파트는 시세보다 저렴하게 분양돼 투기 우려가 있으므로 청약제도로 엄격히 관리할 필요가 있지만 그렇지 않은 민영아파트에까지 똑같은 잣대를 들이대는 것은 문제가 있다는 것이다. 주택건설협회의 한 관계자는 "주촉법은 주택공급이 크게 부족해 무주택자에게 집을 많이 지어주자는 기조에서 만들어졌는데 현행 주택법도 그 틀에서 벗어나지 못했다"며 "중대형 아파트는 미분양이 쌓일 정도로 남아도는데 무주택자에게 우선순위를 주는 청약제도를 민영주택에까지 적용하는 것은 말이 안 된다"고 지적했다.

국민 정서상 민영주택 청약제도 폐지가 단기간에 어렵다면 최소한 지방 등에서는 유명무실화한 청약가점제를 대폭 수술하거나 폐지하는 등의 단계적 노력이 필요하다고 학계는 지적한다.

주택법의 적용을 받는 사업승인 기준을 더 완화해야 한다는 의견도 적지 않다. 당초 주촉법이 만들어졌을 당시만 해도 사업승인 기준은 100가구 이상 단지였다. 그러던 것이 50가구로 줄더니 이후 계속 강화돼 20가구에 이르렀다. 그나마 2011년부터 도시생활형주택 등에 대해 30가구로 완화되기는 했지만 단지형 민영 주택을 지으려는 사업자들에게는 유명무실한 규제완화라는 게 관련 업계의 지적이다.

주택법상의 적용을 받아 집을 짓더라도 기반시설 요건을 보다 현실에 맞도록 바꿔야 한다는 지적도 나온다. 저출산 기조로 가구당 자녀 수가 줄었음에도 가구당 놀이터 건설 기준에는 큰 변화가 없다든지, 보육시설 기준이 비현실적이라든지 하는 등이다. 실제로 인천 청라지구에 미분양이 적체되자 한 아파트 단지에서는 이를 해결하기 위한 방안으로 1층에 어린이집을 넣는 방안이 제안됐지만 현행법상 보육시설은 300가구 이상인 경우에만 넣도록 규정돼 있어 실패했다는 사례가 있다. 해당 단지는 200여가구였던 탓이다.

1970년대 도입된 소형주택건설 의무비율제도 역시 현재 수도권과밀지역에 적용되고 있어 폐지 논란을 사고 있다. 중대형 아파트가 인기였던 과거와 달리 이제는 소형아파트 품귀현상으로 건설사들이 의무비율이 없어도 소형 아파트를 지으려 하기 때문에 해당 규제가 유명무실하다는 것이다. 다만 이에 대해 국토부의 또 다른 관계자는 "국민 정서의 문제도 있고 나중에 시장 흐름이 어떻게 바뀔지 장담할 수 없어 고민"이라고 설명했다.