서버 마비시켜 금품요구 포털·금융사까지 먹잇감<br>원격제어바이러스유포… 다운받은PC도공범<br>불법파일공유 근절·광대역폭 장비구축등 시급

지난 달초 네이버 카페에 서비스 장애가 발생했다. 사이버수사대에 덜미가 잡힌 범인은 ‘분산서비스거부(DDoSㆍDistributed Denial of Service)’로 서버를 공격했다고 자백했다. 지난 24일 미래에셋증권에 접속장애를 일으킨 일당 역시 DDoS로 사이트를 공격했다. 최근 포털에서 증권사 등 금융기관까지 대상을 가리지 않고 닥치는 대로 공격하는 DDoS가 보안분야의 화두로 떠오르고 있다. 하지만 이에 대한 뚜렷한 대비책이 없어 IT보안 담당자들이 곤혹스러워 하고 있다.

◇대량의 데이터 보내 서버 다운=DDoS의 전신이라 할 수 있는 DoS(서비스거부)는 한 대의 컴퓨터가 엄청난 양의 트래픽(네트워크을 통해 움직이는 데이터)을 보내 서버를 마비시키는 것으로, 기본원리는 몇 해 전 인터넷을 공포로 몰아넣었던 ‘폭탄메일’과 유사하다.

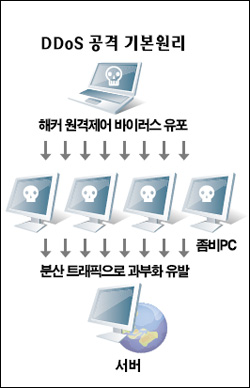

이후 DoS를 탐지해 접속을 차단할 수 있는 솔루션이 마련되자 해커들은 새로운 방법을 고안해냈다. 여러 대의 컴퓨터가 동시에 공격하면 트래픽을 줄여 일반 사용자로 위장할 수 있는 것이 바로 그 것. 일명 DDoS로 불리는 이 방법을 활용하는 해커는 정상파일에 원격제어 바이러스를 몰래 심어 이를 웹하드나 P2P(파일전송 프로그램)를 통해 살포한다. 이 파일을 다운 받은 PC는 해커의 명령을 받는 이른바 ‘좀비PC’가 되어 자기도 모르는 사이에 DDoS에 참가하는 공범 아닌 공범이 된다.

◇정보유출 아닌 서버마비로 협박=일반적인 해킹은 네트워크나 컴퓨터에 침입해 ‘돈이 되는’ 정보를 몰래 빼내는 것이다. 이에 반해 DDoS는 과부하로 서버를 마비시키는 것이 주목적이다. 이를 이용하는 해커는 서버 다운을 무기로 금품을 요구한다. 마치 “돈을 내놓지 않으면 건물을 폭파하겠다”고 협박하는 테러리스트처럼 요구한 돈을 주지 않으면 서버를 마비시키겠다고 위협해 자신의 욕심을 채우는 것이다. 미래에셋증권 사건의 범인이 우선 공격부터 시작하고 난 뒤 중단을 조건으로 2억원을 요구한 것이 대표적인 사례다.

문제는 사이트 운영 업체들이 속수무책으로 당한다는데 있다. DDoS 공격은 대부분 외국에서 발생하기 때문에 경찰에 신고해도 검거가 쉽지 않다. 게다가 공격을 받아 서버가 다운됐다는 소식에 이용자들의 방문이 급감하거나 유사 공격이 일어날 가능성도 배제할 수 없다. 이런 이유로 업체들은 요구대로 돈을 지불하거나 비밀리에 경찰에 수사를 의뢰한다. 네이버 역시 공격을 받은 지 일주일이 지난 뒤에야 최휘영 NHN 사장이 “새로운 유형의 사이버 공격을 받아 수사를 진행 중”이라고 공식 발표했다.

◇다각적인 대비책 구축해야= 현재 ‘DDoS에 대한 완벽한 방어 수단은 없다’는 것이 보안업계의 정설이다. 단순히 트래픽이 크게 증가한다고 이를 공격으로 간주해 무조건 접근을 차단하면 일반 사용자들의 접근까지 차단될 수 있어서다. 그래서 DDoS 방어 솔루션은 공격 패턴을 분석해 공격여부를 알아낸다. 그러나 해커들도 계속해서 새로운 프로그램과 패턴을 만들어낸다. 김기영 소프트포럼 이사는 “백신 프로그램과 바이러스가 상호 진화하듯 DDoS 방어도 ‘창과 방패의 대결’이 계속되고 있다”고 설명했다.

DDoS 공격을 막기위해서는 일단 대량의 트래픽을 감당할 수 있는 광대역폭 장비가 필요하다. 대역이 큰 장비를 사용하면 좀비PC에서 보내는 트래픽을 받았을 때 공격패턴을 분석해 이를 차단할 시간을 벌 수 있어서다. 사이트 서버의 구조를 개선하는 것도 중요하다. 업계의 한 관계자는 “서버 구조가 복잡하면 ‘데이터의 병목구간’이 생겨 DDoS의 좋은 먹잇감이 된다”고 충고했다.

불법파일공유를 줄이는 것도 한 방법이다. DDoS는 원격제어 바이러스에 감염된 좀비PC가 많아야 공격을 할 수 있기 때문에 감염된 PC가 없다면 시도조차 불가능하다. 전문가들은 “원격제어 바이러스 유포의 온상인 불법파일공유만 근절돼도 DDoS 방지에 도움이 된다”며 “네티즌들은 ‘내가 이용하는 사이트를 지킨다’는 의식을 가져야 한다”고 당부했다.