유해물질 사용여부 정부 사전검사 내용 제외<br>법 위반시 최고 3,000만원 과태료 조항 신설<br>전기·차등 526개 업체 영향권…반발 거셀 듯

526개업체 영향권…반발 거셀듯

시행 6개월 연기…규제수위 한단계 낮춰자동차 재활용관련 기금 설치 방안도 제외법 위반시 최고 3,000만원 과태료 조항 신설

이종배기자 ljb@sed.co.kr

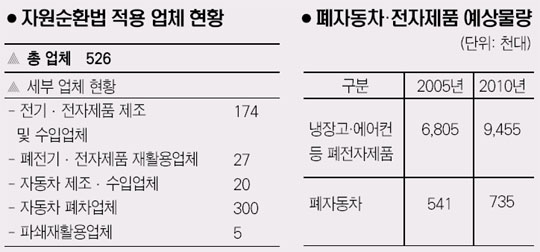

규개위 심사를 통과한 자원순환법 정부 최종안은 산업계의 의견을 수렴해 당초 안보다는 수위가 한 단계 낮아졌다고는 하나 업계의 반발은 계속 될 전망이다. 법이 시행되면 현대자동차를 비롯해 LG전자 등 대기업을 막론하고 526개에 달하는 관련업체가 적용을 받기 때문이다.

물론 시행시기가 2007년 7월에서 2008년 1월로 늦춰졌고, 유해물질 사용 여부에 대해 정부가 사전에 검사하는 내용도 제외되는 등 규제 수위가 상당 부문 낮춰진 것은 사실이다. 또 초안에는 자동차 재활용에 대한 기금 설치가 포함돼 있었으나 최종안에는 이것 역시 수용되지 않았다. 대신 법을 어길 경우 과태료 부과, 영업정지 등 행정조치를 취할 수 있도록 하는 조항이 신설됐다.

◇자원순환법, 주요 내용은=정부의 최종안을 보면 우선 시행시기를 당초 2007년 7월에서 2008년 1월로 6개월 연기했다. 전기ㆍ전자제품 업체들은 제품 출시 때 유해물질을 사용하지 않았다는 문서를 정부에 자발적으로 제출해야 하며 추후 유해물질 사용이 드러날 경우 3,000만원의 과태료가 부과된다. 입법예고 초안에서는 정부로부터 사전에 유해물질을 사용하지 않았다는 점을 입증받아야 제품을 출시하도록 했으나 이렇게 하면 또 다른 규제가 될 수 있다는 판단 때문에 자율규제로 바뀌었다.

자동차 재활용기금 설치를 없애는 대신 향후 자동차 제조업체가 비용을 부담할 수 있는 조항을 명문화했다. 산업자원부의 한 관계자는 “자동차 재활용률이 낮다 보니 폐차시 현재는 소비자가 돈을 받고 있다”며 “하지만 강화된 환경규제가 시행되면 재활용률이 높아지게 될 것이다”고 설명했다. 이 관계자는 “재활용률이 높아져 그 비용이 폐차비용을 상회하는 시점이 머지않아 도래할 것”이라며 “이 점을 염두에 두고 재활용 업체가 자동차 제조업체에 비용을 청구할 수 있도록 명문화했다”고 말했다.

◇과태료 등 행정처분 조항 신설=자원순환법에는 또 법 위반시 최고 3,000만원, 최저 100만원의 과태료를 물도록 했다. 자율성은 보장하는 대신 6대 유해물질을 사용하면 과태료 부과로 수출 자칠, 자발적 리콜 등의 불이익을 받도록 하는 장치를 갖춘 것이다. 아울러 재활용 업체들이 법 위반시 영업정지 등 행정처분을 할 수 있도록 했다. 덧붙여 폐전기ㆍ전자제품 또는 폐자동차를 인수ㆍ인계할 때 그에 관한 정보를 작성하도록 명문화하고 있다. 재활용에 관련된 정보를 문서화해 그에 따른 비용도 줄이자는 계획이다.

재활용 촉진을 위한 제품의 재질 및 구조개선 사항 등을 자문하는 별도의 위원회를 설립하는 안도 포함돼 있다.

법안에는 또 재활용 업체의 등록제 전환을 규정하고 있다. 법에서 정한 일정 요건을 구비했을 때만 허가를 내주는 것. 단 재활용 업체 등록제는 업체의 영세성 등을 고려, 법 시행 6개월 이후에 다시 검토하기로 했다.

◇국내 526개 업체 법 영향권, 반발 클 듯=자원순환법은 전기ㆍ자동차 제조업체 등 총 526개 업체에 적용된다. 현대자동차를 비롯해 LG전자 등 대기업부터 소규모 영세 재활용 업체까지 방대하다. 최근 추세가 환경규제 강화로 가고 있다는 점에서 정부의 법률 제정이 타당성을 갖고 있음에도 재계가 강하게 반발하는 이유다.

전국경제인연합회는 지난 2월 정식으로 법 재고를 정부에 건의한 상황이다. 자원순환법이 충분한 사전준비 없이 이뤄지고 있어 부작용이 우려된다는 것이다. 아울러 전기ㆍ전자제품과 자동차는 생산ㆍ유통ㆍ판매단계가 다른데 같은 법으로 묶는 것은 옳지 않다는 의견도 제출했다. 전경련의 한 관계자는 “자원순환법과 유사한 제도를 운영 중인 유럽연합(EU)은 10여년의 검토와 준비를 거친 끝에 시행했다”며 “하지만 현재도 많은 시행착오를 겪고 있다”며 우려를 표명했다.

입력시간 : 2006/09/10 17:29