|

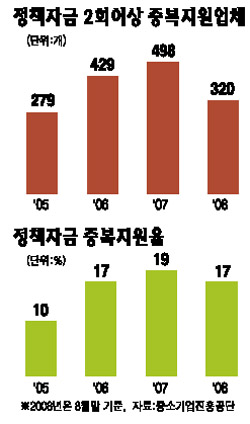

인천에서 전자부품회사를 경영하는 김모 사장은 올해 초 지인으로부터 귀가 솔깃한 제안을 전해들었다. 약간의 수수료만 부담하면 은행에서 시설자금 명목으로 4,000만원의 정책자금을 대출 받도록 책임지고 알선해주겠다는 얘기였다. 다만 정책자금을 지원 받는 대가로 대출원금의 0.3%를 성공보수금 명목으로 떼고 이후 매달 0.1%를 수수료로 지급해야 한다는 조건이 붙었다. 김 사장은 그의 말에 반신반의하면서도 워낙 자금사정이 급한데다 별로 손해 볼 게 없다는 생각에 이 같은 내용에 합의했다. 그로부터 한달 정도 지난 후 김 사장은 보증기관의 보증절차까지 거쳐 4,000만원이라는 거금을 손에 쥐게 되었다. 물론 대출금이 나온 직후 12만원을 떼어주고 요즘에도 매달 4만원의 수수료는 꼬박꼬박 나가고 있다. 최근 정부가 중소기업의 유동성을 지원하기 위해 막대한 정책자금을 쏟아붓고 있지만 이처럼 중간에 브로커가 개입해 리베이트를 챙기거나 당초 목적과 달리 전용되는 등 줄줄 새는 사례도 적지 않아 문제점으로 지적되고 있다. 이는 무엇보다 정책자금 지원시스템이 전문가도 제대로 알기 힘들 정도로 복잡하게 얽혀 있기 때문이다. 이름만 다르고 내용은 똑같은 지원제도가 많다 보니 제안서만 그럴 듯하게 쓰면 여러 곳에서 자금을 지원 받을 수 있는 반면 정작 자금이 필요한 기업은 소외되는 등의 부작용을 낳고 있다. 자금이 일선 기업까지 골고루 흘러나갈 수 있도록 대책마련이 절실하다는 얘기다. 실제 중소기업진흥공단에 따르면 두 차례 이상 정책자금을 지원 받은 기업은 지난 2005년 279개사에 불과했지만 지난해 498개사로 늘어난 데 이어 올 들어서도 8월 말까지 320개사에 이르고 있다. 특히 5회 이상 정책자금을 지원 받은 업체도 100여개사에 달하는가 하면 3년반에 걸쳐 무려 9번이나 정책자금 수혜를 받은 업체까지 등장할 정도다. 전문가들은 이처럼 정책자금이 ‘눈먼 돈’이 되기도 하고 ‘그림의 떡’이 되기도 하는 근본적인 이유로 부실한 평가시스템을 들고 있다. 기업을 선정하기 위해 필요한 평가가 제대로 이뤄지지 않기 때문에 선정과정에서 비리도 생기고 실제 지원효과도 미미하다는 지적이다. 정책자금 평가기관인 산업기술평가원의 경우 기술혁신과제로 집행하는 예산만 1년에 2,500억원 정도. 업체당 지원자금 규모는 1억원 정도로 최소한 2,500개 업체를 평가해 선정하고 이후 관리해야 된다는 계산이 나온다. 제대로 평가하는 것 자체가 무리인 것이다. 평가 문제로 인해 특정 자금은 특정 기업들만 받아간다는 지적도 나오고 있다. 국책연구기관의 한 관계자는 “지식경제부의 기반기술 연구개발(R&D) 자금의 경우 지원을 받는 업체는 10곳 중 9곳이 대기업, 그것도 특정 소수의 기업”이라고 밝혔다. 뿐만 아니라 각종 정책자금을 통ㆍ폐합해야 한다는 목소리도 갈수록 높아지고 있다. 현재 개별 은행들은 지원기금 25개와 지방자치단체 협약대출 15개 등 40개 안팎의 정책자금을 취급하고 있다. 은행들이 협약대출을 맺은 지자체는 55곳에 달하지만 실제로 대출을 취급하는 기금은 15개로 3분의1도 안 된다. 절대적인 자금규모도 그리 크지 않다. 신한은행의 경우 기금 29개, 지자체 15개 등 45개, 국민은행은 기금 23개, 지자체 13개 등 38개 기금을 취급한다. 시중은행의 한 관계자는 “기금규모가 200억~300억원 수준인 경우 개별 은행 또는 개별 지점별로 나눠보면 취급 건수가 한두 달에 한 건도 안 되는 경우도 많아 내용을 제대로 파악하기조차 힘들다”며 “기금 수가 늘어나면 이를 신청하는 중소기업이나 중개해주는 은행이나 내용도 파악하기 어려울 뿐 아니라 취급하는 것도 불편하다”고 말했다. 중소기업진흥공단은 매년 3조원의 자금을 집행하는데 기금은 14개다. 평균 기금규모가 2,000억원이 넘는다는 점을 참고할 만하다. 정책자금의 경우 규모도 작은데다 관리기관도 제 각각이어서 효율성을 떨어뜨린다. 축산발전기금은 기금사무국에서 담당하고 전원개발산업육성자금은 한전 전력기반조성사업센터, 산업재해예방시설기금은 한국산업안전공단, 도시가스공급 배관건설사업자금은 한국석유공사에서 관리하는 식이다. 이러다 보니 각 관리기관 또는 지자체별로 따로 약정을 맺어야 한다. 관리도 잘 되지 않을 뿐더러 이용하기도 불편하다. 한 중소기업 자금담당자는 “기금별로 예산이 다르다고는 하지만 한 기금에 여러 개를 묶어서 나눠 관리하면 되는 것 아니냐”며 “중소기업은 사람도 많지 않아 기금별로 일일이 확인하고 쫓아다니는 것도 쉽지 않다”고 하소연했다. /한기석기자 hanks@sed.co.kr

우승호기자 derrida@sed.co.kr