금융서 거시경제·정치·사회분야까지 막강한 영향력 행사한 '모건제국' 조명<br>금융제국 J.P. 모건…론 처노 지음. 강남규 옮김. 플래닛 펴냄

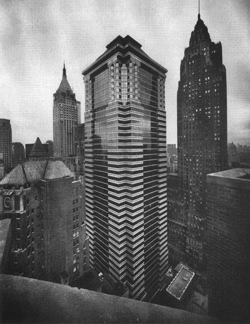

| | JP모건 본부 건물 |

|

‘못 갚겠다. 배째라’. 남미나 아프리카 국가들의 전유물로 여겨지는 디폴트(defaultㆍ채무불이행) 선언의 주인공은 다름아닌 미국. 19세기 중반까지 미국의 주(州)정부들은 영국 자본가들에게 돈을 빌려 쓰고는 걸핏하면 돈을 떼어 먹으려 들었다. 반세기가 채 안 지난 20세기 초반, 양자의 처지는 완전 뒤바뀌었다. 금융의 중심은 런던에서 뉴욕으로 넘어가고 영국은 미국에 손을 벌렸다. 변화의 한 복판에 J.P. 모건이 있다.

모건의 키워드는 ‘코너(the Corner)’. 월가 모퉁이에 사무실이 있다고 붙여졌지만 ‘세계의 중심’이라는 의미를 반어적으로 함축하고 있다. 백악관(White House)에 견주어 모건 하우스(Morgan House)로 불릴 정도였다. 모건 하우스는 미국 금융사의 거의 전부를 결정했다. 연방준비제도이사회가 생기기 이전에 모건이 위기 때마다 미국의 중앙은행 역할을 해낸 사례는 유명하다. 미국과 영국은 물론 세계의 환율과 금리, 거시경제정책이 ‘코너’나 모건의 호화요트인 ‘코르세어’호에서 나왔다.

금융 뿐 아니다. 모건은 굵직 굵직한 정치ㆍ경제ㆍ사회 사건에 직간접으로 연관돼 있다. 신간 ‘금융제국 J.P. 모건’을 읽는 맛이 여기에서 우러나온다. 지금까지 무수히 다뤄진 모건 가문과 관련된 서적이 2대 주니어스 모건에 초점이 맞춰진 반면 새로 나온 책에는 1대 이후 4대를 거쳐 모건 가문출신의 지배구도가 사라진 현재까지를 망라한다.

특히 책의 2부와 3부는 거의 새로운 내용으로 가득하다. 미국 정부와 모건의 갈등, 1924년 모건의 대선 개입이 투기와 대공황으로 연결되는 과정이 소개된다. 히틀러가 미국에 대한 채무불이행을 선언한 배경에 프랭클린 루스벨트 대통령이 독일 중앙은행 총재를 접견하는 자리에서 모건 등 월스트리트 자본에 대한 적대심을 감추지 못한데 있다는 점도 새롭다.

모건 제국은 공식ㆍ비공식 외교창구로도 활약했다. 1920년대 모건의 중국차관은 미국정부의 국제정책과 민간 금융자본이 영합하는 출발점이다. 히틀러와 무솔리니를 갈라놓기 위한 미국ㆍ영국과 모건 제국의 노력, 대서양을 비행기로 처음 건넌 영웅 린드버그를 멕시코 외교문제에 활용하는 모건 출신 멕시코 주재 미국 대사의 이야기가 나온다.

한국전쟁의 와중에서 트루먼 대통령이 단행한 UN군 총사령관 맥아더 경질의 배후에도 모건이 등장한다. 여성 참정권 운동과 미국 상류사회의 감춰진 부정부패와 치정, 스캔들도 1,264쪽의 분량에 담겨 있다. 돈을 둘러싼 먹이사슬의 기록이자 모건이라는 프리즘을 통해 그려지는 근현대 세계사인 셈이다.

정부의 개혁, 특히 글래스스티걸 법과 청문회 소환에 저항하던 모건의 ‘회사를 외국으로 옮겨버리겠다’는 으름장과 상류층을 겨냥해 ‘전쟁이 나면 부유층의 자제를 먼저 징집하는 법’을 만들려던 상원의원, 특혜는 누리고 책임은 지지 않으려는 준정부기관의 행태는 오늘날 우리 사회를 보는 것 같다.

150년 세계를 지배해온 모건 제국은 각각 다른 금융회사에 흡수돼 더 이상 존재하지 않아도 그 뿌리와 영향은 아직도 여전하다. 한국과의 관계가 빠져 있다는 점이 아쉽지만 원서가 출간된 이후에 외환위기가 발생했으니 어쩌랴. 모건이 외환위기에 허덕이는 한국에서 기업사냥으로 벌어간 1조6,000여억원의 돈은 지금 얼마나 불어났을까. 다음 먹이감은 누구일까. 1권 3만2,000원ㆍ2권 2만원.