| | 1997년 12월3일 미셸 캉드쉬 IMF 총재와 임창렬 경제부총리가 IMF 구제금융 양해각서에 서명한 후 악수하고 있다. 임 부총리 뒤는 당시 이경식 한국은행 총재. /오대근기자(자료사진) |

|

[외환위기 그후 10년] 경제지표를 통해 살펴본 변화

"재기성공" 뒤엔 양극화 그림자

홍준석

기자 jshong@sed.co.kr

1997년 12월3일 미셸 캉드쉬 IMF 총재와 임창렬 경제부총리가 IMF 구제금융 양해각서에 서명한 후 악수하고 있다. 임 부총리 뒤는 당시 이경식 한국은행 총재. /오대근기자(자료사진)

관련기사

• 외채, 최근 급증하는데…

• 경제지표를 통해 살펴본 변화

• '외환위기를 겪은 사람들" 돌아보니

• 전문가들이 내다본 한국경제좌표

11월21일, 국제통화기금(IMF)에 구제금융을 신청한 지 꼭 10년이 되는 날이다. 나라의 곳간이 텅 비면서 찾아왔던 지난 1997년 외환위기는 ‘국치일’로 기록될 정도로 잊고 싶은 일이지만 대체적으로는 이를 전화위복 삼아 우리 경제는 다시 태어났다는 얘기를 듣고 있다.

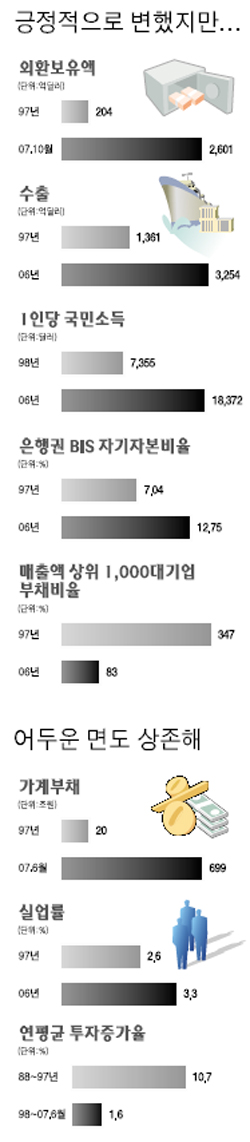

10년이 지난 지금 외환보유액은 2,600억달러를 넘어섰고 1인당 국민소득은 2만달러를 바라보게 됐다. 또 주가는 2,000포인트를 훌쩍 뛰어넘기도 했고 수출은 3,000억달러 시대를 열었다. 금융과 기업들의 구조조정이 가속화되며 체질도 크게 개선됐다. 세계 10위 경제권 진입을 준비할 수 있는 틀은 마련한 셈이다.

하지만 좋은 일만 있었던 것은 아니다. 성장동력이 크게 약해졌고 실업자가 양산되는 등 후유증도 만만치 않다. 특히 글로벌 신용위기에 고스란히 노출되면서 또다시 위기가 찾아올 것이라는 우려 섞인 목소리도 커지고 있다. 과연 우리 경제가 진정한 체질 개선을 이뤄냈느냐에 대한 회의론은 그래서 여전히 높다. 외환위기 10년 이후 위기의 한국 경제가 어떻게 변했는지 경제지표를 통해 진단해본다.

◇주요 경제지표 빨간불에서 파란불로=10년간 주요 경제지표들이 확 바뀌었다. 외환위기를 초래했던 바닥난 국고는 10월 말 현재 2,601억달러로 꽉 채워졌다. 중국ㆍ일본ㆍ러시아ㆍ대만에 이어 세계 5위 규모다.

1인당 국민소득(GNI)은 지난해 1만8,372달러에 이어 올해는 2만달러 시대에 들어설 것이 확실시된다. 원ㆍ달러 환율 하락(원화 절상)에 따른 반사이익이지만 외환위기 이듬해 7,355달러까지 곤두박질쳤던 점을 감안하면 국민소득 2만달러는 매우 의미 있는 수치가 아닐 수 없다. 물론 지금 선진국들은 3만달러 이상을 질주하고 있는 상황이기는 하다.

경제규모도 훌쩍 커졌다. 1998년 3,461억달러까지 내려갔던 명목 국내총생산(GDP)은 지난해 8,874억달러로 2.5배 확대됐고 국민총소득은 같은 기간 476조원에서 847조원으로 크게 증가했다. 이는 세계 12위권에 달한다.

한국 경제의 부활은 수출이 있어 가능했다. 수출은 1997년 1,361억달러에서 2004년 2,000억달러를 돌파했고 2006년(3,254억달러) 3,000억달러 시대를 열었다. 상품수지는 1998년 이후 매년 100만~400만달러 흑자를 기록하고 있다.

1998년 6월 280포인트까지 추락했던 주가는 올 들어 2,000포인트를 돌파하는 등 주식시장도 비약적으로 성장했다. 특히 IMF체제 당시 투기등급으로 떨어졌던 국가신용등급은 거의 외환위기 전 수준을 회복했다. 의식불명이었던 한국 경제가 어느 정도 정상화된 것은 분명하다.

◇금융ㆍ기업 체질 개선=외환위기는 경제지표뿐 아니라 끊임없는 구조조정을 통해 금융과 기업들의 체질도 송두리째 바꿔놓았다.

금융의 경우 지난 10년간 전체 금융기관의 43.6%(916개)가 구조조정됐다. 퇴출 및 M&A 등을 통해 은행은 33개사 중 16개사, 증권사는 36개사 중 15개, 종금사는 30개중 29개, 보험사는 50개 중 20개가 정리됐다. 반면 총 118개사가 신설됐다.

부실기관 정리는 건전성과 수익성 제고를 불러왔다. 은행 건전성 종합지표인 BIS자기자본비율은 97년 말 7.04%로 국제기준(8%)보다 낮았으나 지난해 말에는 12.31%로 상승했다. 이는 미국(12.4%)과 비슷한 수준이다. 수익성 지표인 총자산순이익률(ROA)도 지난해 1.11%로 97년(-0.90%) 대비 몰라보게 좋아졌다.

외환위기 직후 자본시장과 금융산업을 적극적으로 개방하면서 외자계 은행의 총자산 비중은 6월 말 현재 28.0%로 1997년 3.5% 대비 8배 급증했다. 증권업계의 경우 1997년 말 14.6%였던 외국인 주식소유 비중이 9월 말 현재 33.3%에 달한다.

기업 역시 글로벌 기업들이 다수 생겨날 정도로 크게 성장했다. 올해 포천 글로벌 500대 기업에 삼성전자ㆍLGㆍ현대자동차 등 한국 대표기업이 14개사가 등재됐다. 1997년에는 대부분 종합상사였다. 또한 구조조정을 통해 재무건전성이 개선됐다. 환율ㆍ유가 등 대외변수가 불리했지만 평균 5~7%의 영업이익률을 지속적으로 달성했으며 특히 제조업 부채비율은 지난해 99%로 1996년(317%) 대비 3분의1 이하로 대폭 축소됐다.

◇성장동력 약화 등 아쉬움도 커=외환위기 이후 10년이 밝게 빛난 것만은 아니다. 성장률이 뚝 떨어지며 저성장 체제가 고착화됐고 양극화 심화, 가계부채 급증, 일자리 감소 등 그림자도 짙게 드리워져 있다.

성장동력 약화는 뼈아픈 부분이다. IMF체제 이전 7%대 안팎의 경제성장률은 외환위기 이후 평균 4.5%대로 뚝 떨어졌다. 기업환경 리스크가 커지고 내수가 오그라들면서 보수적 경영이 만연됐기 때문이다. 실제로 1998년부터 올 상반기까지 연평균 투자증가율은 1.6%로 1988~1997년의 10.7%에 비해 큰 폭으로 하락했다. 경기사이클도 짧아졌다. 통상 30~36개월 상승하고 20~24개월 하강하는데 최근 들어서는 ‘1년 성장-하강’을 반복하고 있다. 투자→고용→소비의 선순환 바퀴가 제대로 굴러가지 않는 것이다.

후퇴하는 노동시장도 걱정거리다. 연평균 일자리 창출 수가 1990~1997년 45만7,000개에서 1999~2006년 40만2,000개로 축소됐다. 상시적인 구조조정 등으로 비정규직 비중은 2001년 26.8%에서 올 들어 35.9%까지 확대됐다. 이런 영향으로 노동생산성 증가율은 1991~1997년 4.8%에서 2003~2006년 3.1%로 나빠졌다.

양극화 심화로 가계 살림살이가 팍팍해진 점도 해결과제다. 1997년 20조원에 불과하던 가계부채는 올해 6월 현재 699조원으로 무려 80배나 증가했다. GDP 대비 가계부채 비율은 1991~1997년 54.0%에서 2003~2006년 75.5%로 크게 늘어났다.

한상완 현대경제연구원 상무는 “외환위기 10년간 금융과 기업이 상당 부분 정상화됐다는 긍정적 측면이 있는 반면 그 과정 속에서 성장이 둔화되고 실업률이 증가하는 등 불가피한 고통이 뒤따랐다”며 “이제는 그 터널을 벗어날 때가 가까워졌고 차기 정부가 확실하게 방점을 찍어야 한다”고 말했다.

입력시간 : 2007/11/20 18:12