|

'박근혜 대통령 당선' 진짜 이유 알고 보니…

2030 결집력 늘어난 5060에 못미치고 부동층 박근혜로[박근혜 대통령 당선] ■ 표심 분석 해보니朴, 호남서 두자릿수 득표율文 서울서 앞섰지만 역부족

임세원기자 why@sed.co.kr

'결집의 승리와 분열의 패배.'

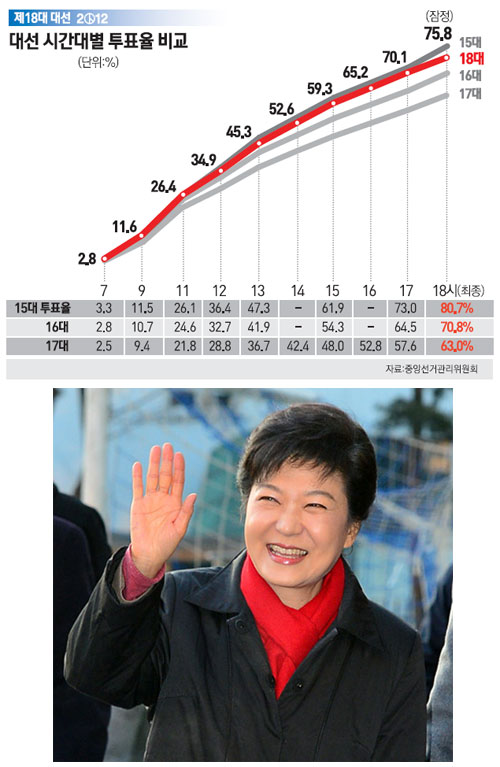

18대 대선은 지난 1987년 민주화 이후 처음으로 유력한 제3 후보가 없는 양자대결이었다. 또 역대 선거 결과와 달리 높은 투표율에도 불구하고 보수 진영이 승리했다. 세대별∙지역별로 갈린 투표 성향에서 보수 진영은 이변이 없던 반면 중도 진보를 포함한 부동층은 결국 박근혜 대통령 당선인을 택했다. 서울시 교육감, 경남도지사 역시 압도적으로 보수 진영 혹은 새누리당 후보가 승리했다는 점은 현 정부에 대한 교체 여론이 높았음에도 불구하고 진보 진영이 유권자의 마음을 잡지 못했음을 뜻한다.

◇이변 없었던 텃밭=올해 4월 총선에서부터 야권에 기울면서 이번 대선 최대 이변 지역으로 꼽혔던 부산∙경남(PK)은 뚜껑을 열자 예전과 다름없는 결과가 나타났다. 대선 전 50%대를 기록하며 불안한 모습을 보였지만 개표 결과 오히려 지지율은 60% 이상으로 높아졌다.

개표 50%를 넘긴 오후9시51분 현재 부산은 박 당선인 61.0%, 문재인 민주통합당 후보 38.7%의 득표율을 기록했다. 박 당선인은 경남 65%, 울산 60% 등 '부∙울∙경' 전 지역에서 문 후보를 압도했다.

이 지역에서 40% 득표를 목표로 한 문 후보가 선방하기는 했지만 결국 박 당선인의 벽 혹은 영남의 벽을 넘지 못한 것이다. 경남 거제 출신인 문 후보는 피난민 출신이라는 점과 진보 진영, 노무현 정부 인사라는 점에서 영남 보수층을 파고드는 데 역부족이었던 것으로 보인다.

대구∙경북(TK) 역시 80%가 넘는 투표율과 득표율로 박 당선인을 향한 변함없는 지지를 확인했다.

반면 호남에서 박 당선인은 광주를 제외한 전남∙북에서 10% 초반을 차지했다. 보수 진영의 대선 후보가 호남에서 두 자릿수 득표율을 얻은 것은 처음이다.

◇시들했던 수도권 표심도 호재로 작용=서울은 이번 선거 초반부터 문 후보가 우세했다. 게다가 박 당선인에게 우호적이지 않던 서울과 경기∙인천을 합한 수도권은 유권자 수가 2,000만명을 돌파하며 이번 선거의 절대 표밭이었다.

그러나 서울의 투표율은 전국 평균 이하였고 문 후보가 박 당선인을 앞섰음에도 전국의 표심을 바꿔놓지 못했다. 서울보다 더 많은 유권자를 지닌 경기∙인천에서는 박 당선인이 약 3%포인트 차의 박빙 우세를 유지했다. 수도권 전반이 여권에 불리했지만 야권이 막판 뒷심을 발휘하지 못했다는 해석이 나오는 이유다.

그 밖에 강원에서는 대구∙경북에 이어 전국에서 가장 높은 지지율인 60% 중∙후반대의 지지율을 박 당선인에게 보냈다. 충청 지역은 박 당선인이 충남∙북에서 58%의 지지율로 강세를 띠었고 대전에서는 1%포인트도 안되는 초박빙 우세를 가져갔다.

◇늘어난 중장년층 결국 박근혜 선택=이번 선거에서는 지난 대선에 비해 50대 이상 중장년층이 늘었다. 고령화로 인해 50대 중반을 기점으로 늘어난 것이다. 이번 선거가 여권 성향의 50대 이상의 유권자가 비교적 안정적인 투표율을 보이고 있는 상황에서 야권 성향의 20∙30대가 얼마나 투표에 참여하느냐가 선거 막판 주요한 변수였다. 결론은 2030 결집이 5060에 못 미친 셈이다.

권형기 서울대 정치학과 교수는 "이번 선거는 박 당선인과 문 후보 양쪽 다 치고 올라왔기 때문에 결국 지역별 투표율이 얼마나 오르느냐가 관건"이라면서 "박 당선인에 대한 지지가 높은 지역의 투표율이 올라가느냐, 문 후보에 대한 지지가 높은 지역의 투표율이 올라가느냐다"라고 진단했다.

그는 "이번에 투표율이 오른 이유는 근래에 보기 드물게 보수나 진보 둘 중 하나의 선택으로 가는 양자대결로 대단히 관심을 불러일으켰기 때문"이라면서 "특히 대선은 승자독식의 형태이기 때문에 부동층에도 약간의 차이만으로도 선택을 할 수밖에 없는 흑백논리 대결이었고 그것이 결국 부동층을 움직이게 하는 계기가 된 것"이라고 분석했다.