개방형 혁신 통해 인재·기술 수혈… '늙은 소' 불명예 극복<br>기초·응용과학 R&D 조화… 노벨상 기술 대부분 상업화<br>그린터치 연구 등 잇단 결실… 외부 아이디어도 적극 활용

덩치 큰 화물차 사이를 비켜가며 뉴욕에서 남서쪽 78번 고속도로를 한 시간 정도 달려 도착한 뉴저지 마운틴 에비뉴.

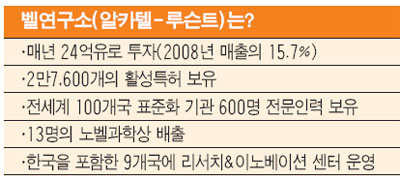

눈 쌓인 침엽수 사이로 독수리가 날개를 편듯한 건물이 눈길을 사로 잡는다. 미국의 자존심이라고 불리는 벨연구소(Alcatel-Lucent Bell Labs). 지난 1925년 설립돼 과학기술 혁신의 대명사로 불리는 이곳은 지난 86년 동안 3만3,000개가 넘는 특허와 13명의 노벨과학상 수상자를 배출하며 세계 최고의 민간연구개발기관에 올라섰다. 폴 로스 벨연구소 커뮤니케이션 담당 이사는 "벨연구소는 20세기에는 정보통신 네트워크 시대를 이끌었고 21세기 들어서는 커뮤니케이션 혁신에 집중하고 있다"고 소개했다.

하지만 세계 최고의 벨연구소도 2008년 글로벌 금융위기를 전후해 깊은 고민에 빠졌다. 2006년 미국의 대표적 정보통신 기업인 AT&T에서 프랑스의 알카텔-루슨튼으로 주인이 바뀌며 스타급 과학자들이 연구소를 떠난데다 정보통신 쪽에 치중된 연구로 새로운 기술을 선보이지 못하며 벨연구소는 '늙은 소'로 불리는 불명예를 안기도 했다.

늙은 소에서 젖(연구성과)을 짜내기 위해 벨연구소가 선택한 방법은 개방형 혁신(Open innovation). 2005년 외부 출신으로는 처음 벨연구소 사장으로 취임한 한국인 김종훈씨는 폐쇄적인 연구소의 문을 활짝 열었다. 글로벌 네트워크를 통해 벨연구소를 정보통신 연구소에서 21세기 커뮤니케이션 R&D센터로 탈바꿈시켰다. KT 성장사업 부문 부사장을 지낸 윤종록 벨연구소 수석컨설턴트는 "오픈 이노베이션을 통한 연구개발의 확산, 그리고 연구단계에서부터 시장성을 고려하고 벤처로 이어지는 시스템은 벨연구소를 젊게 만들고 있다"고 말했다.

◇기초과학과 응용과학의 조화=벨연구소 연구동 본관 건물 입구에는 두 개의 흉상이 있다. 하나는 당연히 벨연구소의 모태이자 세계최초 전화기 발명가인 알렉산더 그레이엄 벨. 또 다른 하나는 클로드 섀넌이다. 섀넌은 현대 디지털통신과 정보통신의 아버지로 불리는 미국의 응용수학자이자 컴퓨터 과학자로 1941년부터 1972년까지 벨연구소에 근무하며 현대 정보통신이론의 근간을 만들었다.

왜 섀넌의 흉상이 벨연구소의 입구를 지키고 있을까. 로스 이사는 "벨연구소의 중점 연구과제인 그린터치(네트워크 에너지 소모량 감소기술)의 기본이 60년 전 섀넌의 법칙"이라며 "벨연구소는 새로운 기술 창조도 중요하지만 과학기술을 기반으로 새로운 응용기술을 만드는 것도 중요하다"고 말했다. 실제 최근 벨연구소의 신기술인 초가상 콘퍼런스 시스템은 50년 전 영상전화기 기술이 기반이다.

벨연구소의 핵심은 기초과학과 응용의 조화다. 글로벌 금융위기 이후 연구조직을 개편하며 순수과학을 포기했다는 비판에도 벨연구소는 시장성을 강조했다. 김 사장은 "순수한 지적 호기심에서 출발한 연구가 상품화되는 기간을 줄이려고 한다"고 밝히며 연구원들에게 연구주제를 정하는데도 시장성을 먼저 고려하게 한다고 강조했다.

그렇다고 벨연구소가 기초과학을 포기한 것은 아니다. 여전히 벨연구소는 미국뿐만 아니라 전세계 기초과학연구의 선두 주자다. 트랜지스터를 발명해 1956년 노벨상을 수상한 존 바딘과 월터 브래튼, 윌리엄 쇼클린, 광 트래핑을 개발해 1997년 노벨상을 공동수상한 스티븐 추, 빛의 패턴을 디지털 정보로 변환한 CCD를 발명한 윌러드 보일, 조지 스미스 등 아직도 쟁쟁한 과학자들이 노벨상을 수상하며 벨연구소 동문의 위상을 떨치고 있다. 핵심은 벨연구소 출신 노벨상 수상자들의 연구 부문이 대부분 상용화된 기술이라는 점이다. 다시 말해 실생활에 응용돼 지금도 우리가 사용하고 있는 기술들이다.

◇목장의 문을 열어 늙은 소를 자극한다=금융위기는 과학기술 혁신을 글로벌 경제의 화두로 부각시켰다. 남들과 똑같은 생각으로는 위기를 넘어 한 단계 발전할 수 없다는 것. 과거 벨연구소가 정보통신기술의 선두주자라는 자긍심으로 폐쇄성을 불러일으켰다면 21세기 벨연구소는 문을 열고 글로벌 인재는 물론 기술과 융합하고 있다. 프랑스ㆍ독일ㆍ벨기에ㆍ아일랜드ㆍ인도ㆍ중국ㆍ한국에 리서치센터를 열고 각 나라의 시장 특성에 맞게 분야를 선택해 집중한다. 특히 한국에는 IT강국 특성에 맞게 브로드밴드 액서스와 모바일애플리케이션을, 중국에는 넓은 땅과 풍부한 인재를 바탕으로 무선통신의 핵심기술인 다중입출력(MIMO) 연구소를 설치했다.

지난해부터 벨연구소가 집중하고 있는 '그린터치'는 전세계 32개 기업ㆍ연구소ㆍ대학 등과 공동으로 연구를 진행한다. 벨연구소만의 연구가 아닌 글로벌 네트워크를 통한 연구로 결과물을 얻는 셈이다.

벨연구소의 오픈 이노베이션은 응용과학의 상업화, 즉 벤처창업으로 이어진다. 아이디어나 솔루션을 가진 연구원이나 기업인이 벨연구소의 문을 두드리면 연구소는 일종의 훈련소인 부트캠프(Bootcamp)로 받아 들이고 이를 발전시켜 공동연구를 진행한다. 김 사장은 "벨연구소는 더 이상 기업 내부의 지식과 노하우에만 의존하지 않는다"며 "외부의 기술과 아이디어를 이용해 새로운 환경변화에 적응해야 한다"고 말했다.