|

대형 투자은행(IB)의 애널리스트 A씨는 요즘 자신이 관리하는 투자자에게 안내서를 쓸 때마다 고민에 빠진다. 그를 곤혹스럽게 하는 것은 박재완 기획재정부 장관의 말이다. 국내 경기에 대한 박 장관의 진단이 냉탕과 온탕을 오가기 일쑤인 탓이다. A씨는 요즘 결정적 발언이 아니면 박 장관의 발언에 큰 무게감을 두지 않는다고 말하며 쓴웃음을 지었다.

경제정책의 수장이 흔들리고 있다. 주요 경기지표는 갈수록 내리막길인데 낙관과 신중 사이에서 수시로 혼선을 빚는 정책기조가 초래한 결과다. 경기인식이 갈팡질팡이다 보니 시의적절한 정책이 구사되지 않고 그나마 나오는 대책도 효과를 보지 못하는 악순환이 이어지고 있다. 최근에는 정권말이라는 명분 아래 사실상 경기대응 카드를 포기하는 양상까지 보이면서 차기 정권 출범까지지 정책공백 상황을 우려하는 시각이 비등하고 있다.

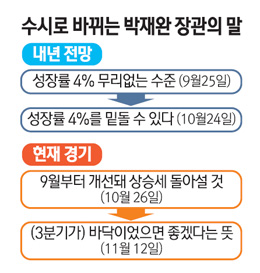

지난 12일 대구 방문길에 기자들과 만나 박 장관은 "정부가 기대하기에 3ㆍ4분기가 바닥이었으면 좋겠다"고 언급했다. 지난달 보름 전 3ㆍ4분기가 바닥이라고 했던 그가 금세 자신의 발언이 '희망사항'이라며 물러선 것이다.

그렇다면 경기의 하방 압력이 커졌다는 얘기인데 정작 박 장관은 이날 "현 정부 임기말 '실탄(경기부양책)'을 더 쏟아붓기는 어렵다"며 추가 부양책에 난색을 표시했다. 경기는 고꾸라지고 있는데 임기말이라는 이유로 정책을 구사하지 못하겠다는 이해 못할 발언을 꺼낸 것이다.

그의 발언이 시장의 혼란을 키운 것은 처음이 아니다. 9월만 해도 "내년 성장률 4%는 무리 없는 수준"이라고 했다가 지난달에는 "4%지만 하방 위험이 크다" "4%보다 내려갈 가능성이 높다"로 바꿨다. 올 성장률도 3.3%에서 "3%가 힘들다" "2%대 중반이 되도록 노력하겠다" 등으로 조정됐다. 대외환경이 바뀐다고 하지만 경제수장의 전망치곤 너무 가볍다.

전문가들은 경제정책에 '임기'가 없다지만 최근에는 아예 정책이 사라진 느낌이라고 말한다. 배상근 전국경제인연합회 상무는 "문제는 재정부가 중심을 잡는다고 생각해도 시장이 무게감을 못 느끼는 것"이라며 "특히 내수ㆍ가계부채 등은 정책이 실종돼 한국경제가 팽개쳐진 듯한 상황이 연출되고 있다"고 지적했다.

물론 정부가 그간 손을 완전히 놓았던 것은 아니다. 9월 중순까지도 '스몰볼'이라는 이름으로 이것저것 꺼냈다. 9ㆍ10부동산대책과 개별소비세 인하 등은 나름 승부수였다. 그러나 그 밖의 대응책은 거의 효과가 없었고 최근에는 정책이 사실상 실종됐다. 신민영 LG경제연구원 거시경제부문장은 "4ㆍ4분기는 재정투입 효과 등으로 반등할 수 있지만 내년 1ㆍ4분기는 재정절벽으로 불확실성이 극대화하면서 경기가 악화될 것"이라며 "새 대통령이 취임하는 2월까지 정책공백이 불가피한데 경제를 추스르는 정부의 역할이 절실하다"고 말했다.