홈

국제

국제일반

서브프라임 투자 '콘두이츠'가 시한폭탄

입력2007.09.07 17:38:35

수정

2007.09.07 17:38:35

각국은행 고수익 위해 서브프라임 모기지 투자<br>모기업 은행서 직접 자금투입에 은행까지 흔들<br>씨티銀 1,000억弗 운용등 총 4,000억弗 추정<br>부실규모 잘몰라 시장 불안감도 급속도로 확산

세계 각국 은행들이 미국 서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출)에 투자하기 위해 설립한 콘두이츠(conduitsㆍ자산유동화법인)가 국제금융시장의 시한폭탄으로 부상하고 있다.

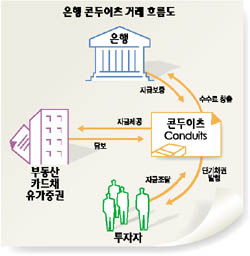

콘두이츠는 서브프라임 모기지 부실이 확대되면서 알려진 신종 용어로 도관(導管)이라는 말에서 유래했다. 은행들이 별도 법인을 만들어 부동산ㆍ카드채ㆍ유가증권 등을 혼합해 유동화하는 금융기법을 말한다.

은행들은 콘두이츠를 통해 주로 수익성이 높은 서브프라임 모기지의 유동화에 참여했고 서브프라임 모기지 부실이 확대되면서 은행 부실이 빠르게 확대되고 있다.

전세계 은행들이 운영하는 콘두이츠의 규모는 대략 4,000억달러 정도인 것으로 추정된다. 문제는 어느 은행의 콘두이츠가 서브프라임 부실에 노출돼 있는지 모른다는 사실이다. 매일 콘두이츠 부실에 노출됐다고 자인하는 은행들이 나타나면서 그 부실이 곧 금융시장을 교란할 것이라는 관측이 나오는 상황이다.

가뜩이나 기업어음(CD) 시장이 얼어붙은 바람에 콘두이츠들이 유가증권의 만기를 연장하지 못하고 있다. 그래서 모기업인 은행이 직접 자금을 투입하는 바람에 은행 경영이 악화하고 독일에서는 벌써 파산하는 은행이 나타나고 있다.

미국 최대은행인 씨티은행이 이중 25%인 1,000억달러 규모의 콘두이츠를 운용하고 있는 것으로 알려졌다. 씨티 측은 안전하게 자산을 운용하고 있다며 진화에 나서고 있지만 ‘다음은 누구’냐며 시장의 불안감이 급속도로 확산되는 양상이다.

독일의 지방은행인 IKB는 콘두이츠 부실이 확대되면서 파산 위기에 놓여 중앙은행의 개입으로 긴급 구제금융을 받았으며 작센 LB은행도 같은 이유로 경쟁회사에 경영권을 넘겼다. 독일 최대은행인 도이체방크의 요제프 아커만 회장도 콘두이츠 부실에 노출됐다고 고백하면서 그래도 은행은 건실하다고 투자자들을 설득했다.

미국 보스턴의 스테이트스트릿은행, 영국 HSBC도 수백억달러 규모의 콘두이츠 부실을 확인했다. 비교적 보수적으로 운영하는 아시아 은행들은 서브프라임 투자가 적어 콘두이츠 부실 규모가 상대적으로 작지만 싱가포르의 DBS가 콘두이츠 바이러스에 감염됐다고 실토했다.

각국 은행들은 콘두이츠를 통해 1년 미만의 단기자금을 조달해 보다 수익률이 높은 장기상품에 투자, 수익을 극대화해왔다. 통상 조세회피처에 설립하는 콘두이츠가 발행한 자산담보부증권(ABCP)은 은행 회계장부에 표시되지 않아 금융기관이 투자자들에게 ‘고해성사’를 하지 않는 한 부실의 깊이를 알 수 없다는 것이 큰 문제로 작용하고 있다. 모기지 관련 파생상품인 부채담보부증권(CDO)이 서브프라임 채권을 유동화하는 과정에서 신용도가 높은 다른 채권과 혼합함으로써 CDO의 위험성이 드러나지 않았던 것과 부실의 기본구조는 같다.

콘두이츠가 글로벌 금융시장에 태풍의 눈으로 떠오른 것은 콘두이츠가 발행한 증권(ABCP)에 서브프라임 채권이 혼합된 데서 비롯되고 있다. 파생상품을 만들기 위한 기초자산은 CP지만 여기에 부실 덩어리인 서브프라임 채권이 포함되면서 콘두이츠에 대한 위험성이 새삼 부각된 것이다.

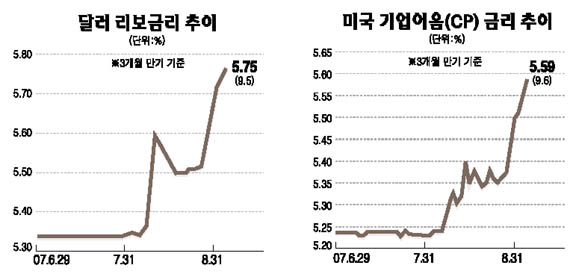

은행 간 거래하는 하루짜리 콜금리인 리보(유럽)와 연방기금금리(미국)가 고공비행을 하고 있는 것도 금융기관 간 불신 축적과 시장의 불안감에서 비롯되고 있다. 리보와 연방기금금리는 중앙은행의 단기 유동성 공급조치에 불구하고 중앙은행의 목표선을 위협하고 있고 CP시장은 금리가 고공비행이 이어지는 것은 물론 발행시장도 얼어붙고 있다.

전문가들은 신용경색의 충격이 가라앉을지 여부를 판단하기 위해서는 10월 둘째주로 예정된 금융기관들의 3ㆍ4분기 실적발표를 기다려봐야 할 것으로 전망하고 있다. 실적발표에서는 서브프라임 관련 부실과 투자 손실이 나타나기 때문에 경우에 따라서는 또 한번의 글로벌 금융시장에 악재로 작용할 가능성도 없지 않다. 또 9월 말로 예정된 헤지펀드에 대한 투자자들의 펀드환매 규모도 금융시장의 정상화를 가름하는 고비가 될 것으로 보인다.

/뉴욕=권구찬특파원

chans@sed.co.kr

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>