|

세계 각국이 원격의료 허용 등 m헬스 신시장 개척을 위해 치열한 경쟁을 하고 있다. 최근 수년 사이 유엔(UN)과 세계보건기구(WHO) 등 국제기구도 열악한 의료환경 개선을 위해 각국에 m진료를 적극 주문할 정도다. 이를 통해 차세대 먹거리는 물론 일자리 창출, 국민복지를 증진시킬 수 있다며 권장하고 나섰다.

원격의료는 이제 막을 수 없는 세계적인 흐름이 된 셈이다. 미국과 유럽 등 선진국은 원격의료 허용으로 복지 수준 제고와 의료시장 확대라는 '두 마리 토끼'를 잡고 있다는 게 전문가들의 중론이다. 미국의 움직임이 가장 활발하다. 국내총생산(GDP) 대비 의료비 비중이 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 가장 높은 미국은 정부 주도로 원격의료를 시작한 지 15년이 넘었다. 지난 1996년 m헬스를 위한 개인정보보호규정을 마련한 후 이듬해 의료 취약 지역을 대상으로 원격의료를 시작했다. 이후 m헬스 전담 부서를 마련해 원격의료 영역을 확대하고 있다. 미국 m헬스케어 시장은 2006년 9억7,000만달러에서 2010년 57억달러로 성장했고 2015년 336억달러까지 확대될 것으로 전망된다.

유럽에서는 유럽 전역의 네트워크를 바탕으로 국가 간 협력을 통한 m헬스 기기와 앱 개발, m헬스 서비스 사업 육성에 들어갔다. 일본은 1997년 정부가 정보통신기기를 이용한 진료를 허용하면서 m헬스 사업이 본격적으로 시작됐다. 지금은 IT 기반 개혁 프로젝트에서 건강관리 부문으로 m헬스 프로젝트가 수행 중이다. 동남아시아와 아프리카 등의 중·후진국도 정부 차원에서 발 빠르게 m헬스 시장에 뛰어들고 있다.

태국은 휴대폰으로 결핵 환자를 원격 관리하는 사업을 펼치고 있다. 환자에게 휴대폰을 제공하고 복용시간 때마다 알림전화를 해 복용 여부를 확인한다. 남미 페루에서는 원격에서 의료정보를 수집하는 '셀-프리벤(Cell-Preven)' 프로젝트를 통해 개인 휴대폰으로 건강 데이터를 전송하면 의료기관에서는 변화한 데이터로 건강 상태와 발병 여부를 점검해 통보한다. 남아프리카공화국에서도 익명성이 보장된 모바일 상담 서비스로 AIDS 발병 여부와 치료를 돕는 '마실 루 레케(Masilukeke)' 프로젝트를 추진 중이다.

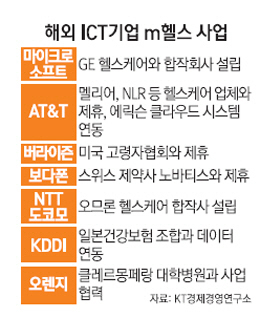

하지만 정보기술(IT) 강국 한국은 m헬스 시장에서 걸음마 단계다. 우리의 대표적 IT 기업인 삼성전자가 최근에야 "50억달러 수준인 m헬스 시장은 2020년 2,000억달러로 성장할 것"이라며 "이 시장을 잡기 위해 기술력을 갖추겠다"고 선언하고 m헬스 시장에 뛰어든 정도다.

우성제 KEA 복지IT융합지원센터장은 "대부분의 나라가 원격의료를 허용하는데 IT 강국이라는 우리나라에서 금지하는 것을 이해하기 힘들다"며 "원격의료 등 m헬스 시장은 통신 인프라를 기반으로 시장개척이 용이해 IT 강국인 우리에게는 매우 적합한 비즈니스로 상당한 일자리 창출이 기대되는 창조경제 모델로 정부가 관련법 개정과 지원에 나설 필요가 있다"고 제안했다.