|

오랜 세월 과학자들은 우주의 모든 물질의 생성 기원을 밝히기 위해 매달려왔다. 현대 물리학의 주류는 이러한 연구를 집대성한 ‘표준모형’으로 약 140억년 전 우주의 시작 이래 삼라만상이 어떤 원리로 만들어졌는지를 설명한다. 이번에 노벨물리학상 수상자로 선정된 피터 힉스 교수와 프랑수아 앙글레르 교수는 힉스 입자를 제시함으로써 표준모형의 마지막 퍼즐조각을 찾아낸 것으로 평가받고 있다.

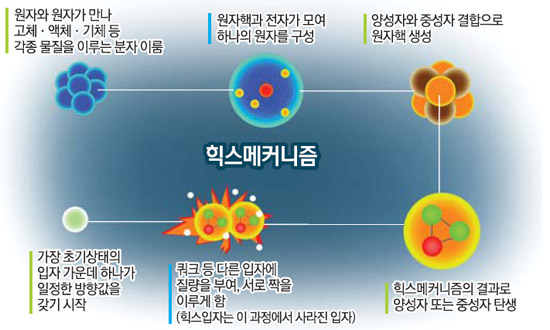

물리학에서 표준모형은 생물학에서의 진화론과 같은 위상을 가진 것으로 평가된다. 표준모형은 원자핵의 구성단위인 중성자·양성자를 구성하는 쿼크와 이들을 서로 결합시켜주는 매개입자 등 총 16개 입자로 물질의 원리를 설명하는 이론적 모형이다. 그러나 기존 이론에 따르면 모든 입자는 질량이 ‘0’이었지만 현실의 입자는 질량을 갖고 있다는 모순이 발생했다.

이에 2008년 노벨물리학상 수상자이기도 한 일본의 난부 요이치로 교수가 ‘자발적 대칭성 깨짐’이라는 개념을 힉스·앙글레르에 앞서 도입해 “입자는 어느 순간 대칭성이 깨지며 질량이 생긴다”는 이론을 제시한다. 그러나 난부 교수의 주장을 뒷받침하기 위해선 입자들이 질량을 가질 수 있도록 하는 새로운 요소가 필요했다. 그것이 바로 힉스 입자였다.

1964년 로버트 브라우트 박사와 앙글레르 교수는 공동 연구를 통해 태초의 소립자들이 질량을 갖게 하는 메커니즘을 발견한다. 같은 해 힉스 교수 역시 힉스 메커니즘이라는 유사한 연구결과를 내놓지만 ‘다른 모든 입자에 질량을 부여한 뒤 사라지는 입자’라는 개념을 추가했다. 힉스 입자라는 말은 한국 출신 재미 물리학자인 고(故) 이휘소 박사가 명칭을 제안해 한국과의 인연도 깊다. 힉스 입자 발견과 관련된 여러 논문에는 박인규 서울시립대 교수와 최수용 고려대 교수 등 한국인 학자 20여명이 저자로 이름을 올렸다.

힉스 입자는 표준모형을 이론적으로 완결시킬 수 있는 개념으로 학계의 지대한 관심을 불러일으켰으나 오랫동안 가설로만 인정받아왔다. 자연적으로 관찰이 불가할 뿐만 아니라 실험으로도 측정이 어렵기 때문이다.

이에 유럽입자물리연구소(CERN)를 중심으로 한 국제 연구진은 무려 100억 달러(약 10조7,400억원)를 들여 스위스-프랑스 국경지대에 길이 27㎞에 이르는 거대 강입자가속기(LHC)를 만들어 입자를 인공적으로 충돌시키는 ‘초미니 빅뱅 재연’ 실험을 통해 힉스 입자의 존재를 규명하고자 노력해왔다. 그 결과 CERN은 올해 3월 힉스 입자의 처음으로 발견했다고 발표했다.

이처럼 힉스 입자의 존재가 밝혀지면서 과학계는 표준모형이 이해될 수 있다고 평가하고 있다. 이는 자연에 대한 인류의 이해를 한 단계 끌어올릴 것이란 전망이다. 그러나 일각에서는 표준모형에 대한 물리학계의 반론이 여전히 존재하는데다 표준모형으로 이해할 수 있는 부분도 제한돼 있다고 지적한다. 노벨위원회도 “힉스 입자의 발견은 훌륭한 성취지만 표준모형이 우주의 비밀을 모두 풀 수 있는 것은 아니다”라고 설명했다. 이와 관련, 외신들은 노벨위원회가 수상자 발표 시간을 1시간이나 지체한 것을 두고 막바지 격론 가능성을 제기하기도 했지만 위원회는 발표 지연에 대해 구체적인 이유를 밝히지 않았다.