"지구와 충돌 방지 열쇠 찾아라"<br>태양계 소행성 5,000여개…무인탐사론 정보 한계<br>신속·정확한 지질분석등 위해 유인 우주선 발사나서<br>차기정부 지원·착륙 기술등 난제 극복해야 실현 가능

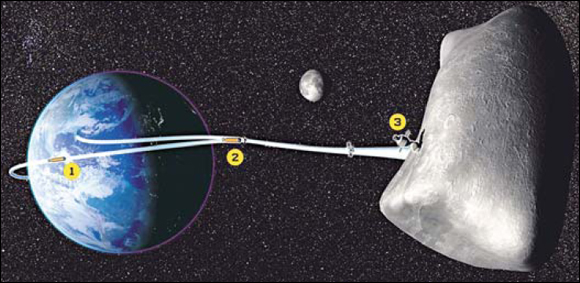

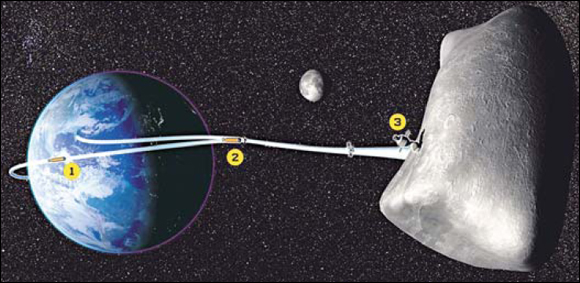

| | 소행성 유인탐사 프로젝트 개념도 |

|

지난 1961년 러시아의 유리 가가린이 최초의 우주 비행에 성공한 이후 인류의 우주항공 기술은 비약적 발전을 거듭해왔다. 하지만 아직도 인간은 우주에 대해 아는 것 보다는 모르는 것이 더 많다.

특히 미래의 어느 날 지구와 충돌해 인류 종말을 야기할 지도 모를 소행성에 대한 정보는 사실상 전무하다.

이에 따라 미 항공우주국(NASA)은 지금 소행성의 전모를 밝혀낼 '소행성 유인 탐사 프로젝트'를 극비리에 추진 중이다. 유인 우주선을 띄워 소행성 위에 인간을 내려놓겠다는 것이다.

■태양계 소행성 5,000여개 넘어

지구가 속한 태양계에는 수많은 소행성들이 존재한다. 지금까지 확인된 것만 5,000여개나 된다. 이들 대부분은 화성과 목성 사이에서 태양계를 돌고 있다. 지구와는 약 3억km의 안전거리를 유지하고 있는 것이다.

하지만 어느 날 갑자기 이 소행성이 지구의 안전을 위협하는 존재로 돌변하곤 한다. 목성의 인력 또는 소행성 간의 충돌로 궤도가 바뀐 소행성들이 지구를 향해 전속력으로 날아오는 것.

일례로 지름 250m의 '99942 아포피스' 소행성은 오는 2029년 지구 밖 3만8,600km 지점을 스쳐지나간 후 2036년 지구와 정면충돌할 가능성이 제기되고 있는 상태다. 이 예상이 현실화 된다면 과거 공룡이 그랬듯 인류 또한 종말을 맞을 수도 있다.

문제는 이 같은 위험을 직시하고 있음에도 이를 피할 현실적 대안이 마땅치 않다는 점이다. 핵폭탄 발사, 대형 우주선 충돌 등 다양한 방안이 논의되고 있지만 이것이 효과가 있을지는 누구도 장담하지 못한다.

소행성을 파괴하거나 진로를 바꾸려면 지질의 성분을 알아야 하는데, 인류가 소행성에 대해 아는 것은 크기・궤도・속도 등 망원경을 보고 얻어낸 것이 전부인 탓이다.

소행성의 특성을 정확히 파악하는 일이 화성 탐사나 우주여행보다 훨씬 더 시급한 과제라는 목소리가 나오는 것도 바로 이 같은 이유 때문이다. 이에 따라 NASA는 최근 이 같은 문제를 해결하기 위한 행동에 나섰다.

지구를 타격할 가능성이 있는 소행성에 유인 우주선을 보내 그 비밀을 밝혀내겠다는 것.

NASA는 이 프로젝트를 통해 소행성과 지구의 충돌을 막을 수 있는 열쇠를 찾을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

덧붙여 운이 좋다면 우주선의 연료로 쓸 수 있는 자원이 매장된 소행성, 식수로 전환할 수 있는 얼음이 매장된 소행성 등을 발견할 수도 있을 것이다. 이 경우 미래의 장거리 우주여행 시대를 한층 앞당길 수 있다.

■무인탐사로 얻는 정보 제한적

사실 소행성 탐사 계획은 이번이 처음은 아니다. 인간은 이미 여러 차례 무인 우주선을 소행성에 보낸 적이 있다. 지난 2000년에는 NASA의 니어 슈메이커호, 2005년에는 일본의 하야부사호가 각각 '433-에로스'와 '25143 이토카와'라는 소행성 착륙에 성공했다.

하지만 이 같은 무인탐사로 얻을 수 있는 정보는 극히 제한적이다. 현재의 기술로는 로봇의 힘만으로 소행성의 성분이나 내부 구조를 파악하는 것이 불가능에 가깝기 때문이다.

또한 하야부사호의 지구 귀환 시점이 2010년인 것처럼 설령 표본 채취에 성공하더라도 실제 분석을 하려면 수년에서 수 십 년을 더 기다려야 한다.

반면 유인탐사를 하면 이 문제에서 해방된다. NASA 존슨우주센터의 우주탐사 타당성연구팀 장인 롭 랜디스는 "인간은 로봇과 달리 자신이 목격하고 수집한 정보를 거의 실시간으로 지구에 보낼 수 있다"며 "주변 지형에 따른 지능적인 탐사나 즉석에서 지질의 성분 분석도 가능하다"고 설명한다.

무인 우주선 10대보다 유인 우주선 1대에서 더 많은 정보를 얻을 수 있다는 의미다.

NASA는 일단 차세대 캡슐형 유인 우주선인 '오리온(Orion)'과 로켓형 무인 운반선 '아레스(Ares)'를 활용, 소행성 정복을 모색 중이다.

아레스 I 로켓에 오리온을, 아레스 V 로켓에 EDS(Earth Departure Stage) 추진체를 싣고 우주로 나가 오리온과 EDS를 결합시킨 후 소행성으로 보낸다는 것이 그 골자다.

그렇다면 유인탐사의 첫 대상은 어디일까. 이 부분은 폭 200m 이상, 자전주기 10시간 이상, 그리고 지구와의 충돌 가능성이 높아야 한다는 원론적인 내용만 정해졌을 뿐 아직 정확한 타깃은 설정되지 않은 상태다.

단 지난 2005년 미국 의회가 오는 2020년까지 직경 140m 이상의 지구근접물체(소행성과 혜성)중 90% 이상을 탐지하도록 NASA에 지시한바 있어 현재로선 이들 중에 하나가 될 가능성이 높다.

■기술ㆍ정치적 걸림돌 넘어서야

세계 최고의 석학들이 동원되고 있다고는 해도 NASA의 이번 소행성 유인탐사가 말처럼 쉬운 일은 아니다. 이 계획을 성공시키기 위해서는 지금까지 겪어보지 못했던 기술적 난제들을 극복해 내야 한다. 소행성은 달과는 전혀 다른 차원의 존재이기 때문이다.

먼저 소행성에는 중력이 거의 없다. 그래서 우주비행사는 닐 암스트롱처럼 역사적인 첫걸음을 내딛을 수도, 월면차를 타고 다닐 수도 없다. 우주 미아가 될 위험을 무릅쓰고 둥둥 떠다니며 탐사를 해야 한다.

착륙 또한 우주선과 연결된 강철 화살 로프를 소행성의 지면에 발사한 다음 줄을 끌어당겨 내려가는 방법이 유일하다.

엄청난 비행거리도 골칫거리다. 대부분의 소행성은 지구와 수백만km 떨어져 있어 이곳에 가려면 한 달 이상이 소요되기 때문이다.

과거 사례로 볼 때 밀폐된 공간에 이렇게 오랜 시간 갇혀있으면 아무리 멀쩡한 사람도 정신붕괴를 일으킬 수 있다. 가장 불안한 시나리오는 우주선이 고장 났을 때 우주비행사들을 구조할 방도가 없다는 것이다.

NASA는 또한 정치라는 세속적인 걸림돌도 넘어서야 한다. 실제 화성탐사 관련 NGO인 마스 소사이어티의 로버트 주블린 의장 등 몇몇 전문가들은 내년 대선 이후 새로 들어설 행정부가 막대한 자금 투입과 위험을 감수해야할 유인 우주탐사 관련 예산을 기상관측 위성 프로젝트와 같은 실용적(?) 분야로 전환할 개연성이 적지 않다고 보고 있다.

결국 소행성 유인탐사의 실현 여부는 차세대 우주선의 성능, NASA의 강력한 의지, 그리고 미 행정부의 전폭적 지원이라는 3박자가 고루 갖춰져야 한다는 얘기다.

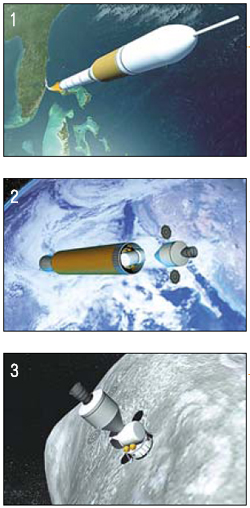

| 유인 우주선이 소행성으로 가는 3단계 과정 |

|

유인 우주선이 소행성으로 가기 위해서는 3단계 과정을 거쳐야 한다. NASA는 캘리포니아의 컴퓨터 시뮬레이션 회사인 디지털스페이스에 의뢰해 소행성 유인탐사 프로젝트를 영상으로 만들도록 했다.

NASA는 소행성 유인탐사 프로젝트에 차세대 유인 우주선 캡슐인 오리온과 로켓형 무인 운반선 아레스I, 아레스V를 활용할 계획이다.

#1. 아레스I 로켓이 오리온과 승무원을 싣고 지구 궤도에 진입한다. 승무원들을 소행성으로 데려갈 EDS 추진체는 이미 90분전에 아레스V 로켓에 의해 궤도에 올려진 후 대기 중이다.

#2. 승무원이 탑승한 오리온을 아레스I과 분리시킨 후 EDS와 합체한다. 지구 궤도를 비행하다가 적정 시점이 오면 EDS의 엔진을 점화, 목표로 한 소행성으로 날아간다. EDS는 소행성 인근에서 승무원들에 의해 오리온과 분리된다.

#3. 목적지에 도착하면 오리온은 소행성의 자전 주기에 맞춰 상공을 선회한다. 소행성의 움직임이 안정적이며 로프형 고정 장치가 지반을 뚫을 수 있다고 판단될 때 고정 장치를 발사해 착륙한다.

착륙에 성공하면 승무원들이 오리온 밖으로 나와 표본 채취 등의 활동을 한다.

|