민관 손잡고 밀·콩 등 개발<br>18개국 여의도 28배 경작<br>2015년 '자주율' 55%로

우리나라는 지난 1962년 해외이주법을 제정해 파라과이ㆍ아르헨티나 등 남미농장으로의 농업이민을 통한 해외 곡물자원 개발을 추진했지만 농사에 적합하지 못한 토지 선정, 영농의지 부족 등의 이유로 실패했다. 반대로 1980년대 이후에는 고려합섬ㆍ선경 등 민간기업을 중심으로 연해주ㆍ중국 진출을 시도했으나 대규모 농업경험 부족, 유통망 확보 실패 등으로 대다수가 철수했다. 정부와 민간이 개별적으로 나서다 보니 한계에 부닥친 것이다.

국제곡물가 급등과 전세계 식량전쟁 등으로 식량안보가 위협을 받음에 따라 민관이 함께 밀ㆍ콩ㆍ옥수수 등 해외곡물자원 개발에 나서 곡물자급률을 제고하기로 했다.

19일 농협경제연구소에 따르면 지난해 말 기준 국내 73개 기업이 해외에서 곡물을 확보하기 위해 18개국에 진출, 2만3,567㏊를 경작하고 있다. 이는 여의도 면적의 28배에 달한다. 국가별로는 중국이 11개 기업으로 가장 많고 인도네시아 및 캄보디아 각 10개, 러시아 8개, 몽골 7개, 필리핀 5개, 라오스ㆍ베트남 각 4개, 브라질ㆍ키르키스스탄 3개, 기타 8개 등이다. 생산품목은 콩과 옥수수가 주종을 이룬다.

민간 주도 개발의 한계를 극복하기 위해 정부도 측면지원에 나선다. 정부는 진출 국가별로 농업 분야 협의체를 구성해 토지 임차 협의 및 진출 애로사항을 해결하고 농장과 연계된 가공시설(식용유ㆍ식품공장), 유통시설(도매시장), 시설농업(비닐하우스) 등 전후방 연관산업의 동반진출도 유도할 계획이다.

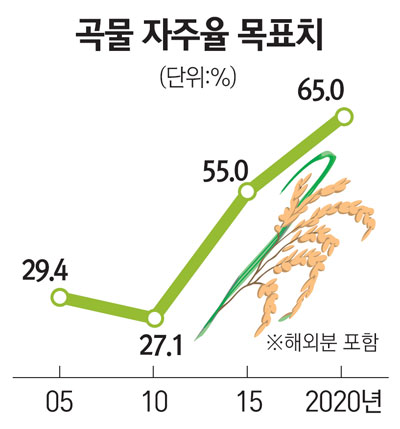

정부는 국내 생산에만 적용하던 자급률 개념을 해외에서 생산ㆍ유통하는 물량까지 포함해 '곡물자주율' 지표를 새롭게 설정했다. 농림수산식품부는 2010년 27.1%인 자주율을 오는 2015년 55.0%로 확대할 방침이다.

하지만 아직은 해외곡물자원 개발이 초기 단계여서 성과는 그리 크지 않은 실정이다. 진출기업들은 대부분 중소기업들로 농장개발, 생산, 산지 저장시설 구축에 역점을 두는 수준이며 해외농장에서 생산된 농산물 대부분은 현지 또는 제3국으로 판매되고 있다.

김완배 서울대 농경제학과 교수는 "해외농업 개발에 대한 시각이 아직도 편협하다"면서 "단순히 식량의 안정적 확보에서 더 나아가 그것을 가공해 시장 판매하거나 3국 수출 등 다양한 사업으로 연결시켜야 한다"고 말했다.