|

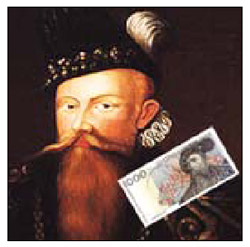

크로나(Krona). 스웨덴의 화폐단위다. 가장 고액권은 1,000크로나. 원화 14만450원 값어치를 갖는 이 돈에 구스타브 바사(Gustav Vasa)의 얼굴이 그려져 있다. 근대국가 스웨덴의 뼈대를 세운 인물이다. 구스타브가 태어난 1496년은 독립운동이 한창이던 시기. 노르웨이와 스웨덴을 칼마르연합(1397년)으로 묶어 북구의 강대국으로 군림하던 덴마크에 대항한 귀족 가문에서 출생해 주로 군인교육을 받으며 자랐다. 22세 때 덴마크에 인질로 보내졌지만 끝내 회유되지 않고 독일 뤼베크 지역으로 탈출, 1520년부터 독립전쟁 지도자로 나서 1523년 여름 스톡홀롬을 되찾았다. 칼마르연합도 이때 깨졌다. 그다지 유명하지도 않았던 젊은이가 어떻게 독립운동에 성공하고 왕조를 세워 사망(1560년 9월29일ㆍ64세)할 때까지 스웨덴을 통치할 수 있었을까. 돈 덕분이다. 구스타브에게 재력을 안겨준 첫째 요인은 광산. 일찌감치 철과 구리의 중요성을 눈여겨봐 광산을 개발하고 제련복합단지를 건설해 자금을 모았다. 두번째는 종교개혁. 1527년 개신교로 개종하면서 교회 재산을 송두리째 빼앗았다. 루터 파문 불과 6년 뒤인 스웨덴의 개종은 종교개혁의 불길을 유럽 전역으로 확산시켰다. 세번째는 세제개편. 평민은 물론 귀족에게도 광범위하게 세금을 매겨 재정을 다졌다. 운도 좋았다. 신대륙에서 쏟아져 들어오는 은(銀) 때문에 구리의 상대적 희소성이 높아져 유럽 구리 소비량의 3분의2를 독점 공급하던 스웨덴은 돈방석에 올랐다. 구스타브는 반란을 무자비하게 짓밟은 냉혈군주였지만 스스로는 ‘스웨덴판 모세’로 여겼다고 전해진다. 오늘날 스웨덴 국기의 색과 규격도 소년병 시절 군대의 기수(旗手)였던 구스타브 재위시에 확정한 것이다.