화학硏 '플랫폼 기술팀' 구성 통합인프라 지원 나서

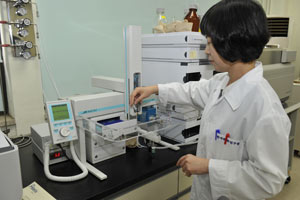

| 분석장비를 이용해 신약 후보물질에 대한 약동력학·기초독성·물성분석 등의 연구를 수행하는 모습. 한국화학연

구원은 올 초 신약플랫폼기술팀을 구성하고 합성신약 개발을 위한 통합 지원체계를 구축했다.

|

|

‘1만분의1 확률.’

화학 분야에서 합성신약개발의 어려움을 단적으로 표현한 수치다. 신약개발 연구자들은 약 1만개의 화합물 중 50개 내외만이 후보물질이 되고 이 후보물질 가운데 1~2개만이 신약으로 개발된다고 보고 있다.

또 거대 다국적 제약사들도 신약개발 마지막 단계인 임상단계에서의 실패율은 지난 1990년대까지만 해도 40%에 달했다. 반면 최근 들어 이들 제약사의 임상단계 실패율은 10% 수준으로 낮아졌다. 신약개발 과정 중 가장 많은 비용이 투자되는 임상단계 이전에 충분한 분석연구를 통해 보다 우수한 후보물질을 찾아내는 연구능력이 향상됐기 때문이다.

임상전에 후보물질 연구 강화로 실패율 낮춰

제약사 부담 확 줄어 신약개발 활성화 기대

국내에서는 이러한 신약개발에 대한 분석연구 투자가 거의 없는 상황에서 최근 한국화학연구원이 신약플랫폼기술팀을 구성하고 합성신약개발을 위한 통합 인프라를 지원하기로 해 주목을 끌고 있다. 화학연구원의 목표는 임상단계 이전에 신약으로 개발 가능성이 높은 후보물질을 찾아내는 연구를 강화해 임상단계의 실패율을 낮추고 동시에 신약개발의 위험부담을 최소화해 신약개발을 활성화시키는 것이다.

◇신약개발 인프라 구축=화학연구원은 올 초 신약플랫폼기술팀을 구성하고 신약개발을 위한 통합지원체제를 구축했다. 신약플랫폼기술팀은 각종 분석장비와 분석기술을 통해 신약 후보물질에 대한 약동력학ㆍ기초독성ㆍ물성 등 세가지 핵심 연구를 수행하게 된다.

화학연구원은 신약플랫폼기술팀을 통해 이들 3가지 분석연구를 통합 지원하게 되며 국내 제약사들은 후보물질을 개발한 뒤 화학연구원을 통해 분석연구를 수행할 수 있다. 만약 제약사가 이러한 분석연구를 개별적으로 수행하려면 각종 분석장비 확보에만 막대한 비용이 투자되지만 국가 연구기관인 화학연구원을 이용하면 최소의 비용으로 통합 분석연구를 수행할 수 있다.

화학연구원은 올해부터 오는 2014년까지 2단계에 걸쳐 신약플랫폼기술을 개발할 예정이다. 이를 위해 신약플랫폼기술팀에 21명의 연구인력을 집중 배치하고 각종 분석장비 도입을 추진하고 있다. 특히 마지막 단계에서는 분자 이미징기술을 포함시켜 분석결과를 시각화하는 체제를 구축할 계획이다. 또 올해 지식경제부에 신약플랫폼기술 과제를 신청해 약 12억원의 연구예산을 요청해놓은 상태다.

배명애 신약플랫폼기술팀 박사는 “개별 분석연구가 아닌 신약개발을 위한 통합 분석연구를 수행하는 것은 화학연구원이 처음으로, 국내 신약개발 속도를 높일 수 있을 것으로 전망된다”고 말했다.

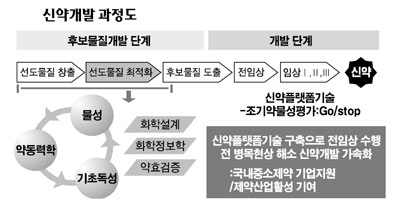

◇신약개발의 과정=신약개발은 크게 후보물질 발굴단계(Discovery)와 개발단계(Development)의 2단계로 나눌 수 있다. 후보물질 발굴단계는 복잡한 분자식으로 표현되는 화합물에서 약효가 있는 물질을 찾아내는 것부터 시작되며 이 물질에 대한 지속적인 연구를 통해 치료제 후보물질을 걸러내게 된다. 이후 개발단계에서는 영장류 등의 동물에게 실험하는 전임상과 사람에게 시험하는 임상단계를 거쳐 최종적으로 신약이 개발된다.

이 과정에서 약동력학ㆍ기초독성ㆍ물성분석을 통해 신약으로의 가능성이 가장 높은 후보물질을 찾아내는 것이 신약플랫폼기술이다. 약동력학은 특정 약물이 체내에 투입돼 어떤 과정으로 흡수되고 어느 조직에 어떤 영향을 미친 뒤 체외로 배출되는가의 전과정을 분석하는 것이다. 기초독성은 특정약물이 가진 독성을 평가하는 것으로 단순히 성분자체의 독성만이 아니라 심장ㆍ간ㆍ위장 등 인체의 각 장기에 어떤 부정적인 영향을 끼치는지를 분석하며 물성연구는 해당 물질이 무엇에 잘 녹는지 등 특성자체를 분석한다. 후보물질에 대한 이러한 분석과정을 통해 후보물질의 어떤 부분에서 독성 등 문제가 발견되면 그 부분을 제거하고 다시 분석하는 과정을 반복하게 된다.

◇신약플랫폼기술의 필요성=화학 합성신약의 경우 후보물질 도출까지의 국내 연구능력은 상당히 우수한 것으로 평가되지만 정작 신약이 개발된 사례는 거의 없다. 이는 1개의 신약개발을 위해 평균 8,000억원이 투자되고 개발기간도 15년가량 소요되기 때문이다.

신약개발의 어려움은 이러한 비용과 시간을 투자하고도 후보물질을 신약으로 개발하지 못해 쓰레기통으로 던져버려야 하는 위험부담이 크다는 데 있다.

화학연구원의 조사에 따르면 해외 제약사의 임상단계 실패 사례 중 약효부족에 따른 경우가 30%인 반면 약물성 부족에 의한 실패는 60%에 달한다. 약물성 부족은 신약플랫폼기술의 물성연구 등을 통해 임상단계 전에 어느 정도 평가가 가능하다.

국내 제약산업의 영세성도 신약개발에 대한 국가차원의 통합지원체제를 요구하고 있다. 현재 국내 제약산업은 매우 영세한 상태로 약 8조원 규모의 시장에서 직수입 39%, 라이선스 생산 20% 등 약 60%의 약을 수입하고 있는 실정이다. 국가차원의 지원이 없을 경우 2016년 국내 제약시장은 직수입 70%, 라이선스 생산 10% 등으로 전망돼 80% 이상을 외국 제약사에 의존하는 대리점 역할로 전락하게 된다.